オードリー・ヘップバーンに学ぶ「ウィズ・コロナでも輝く生き方」

「ウィズ・コロナ」状況とポスト第二次世界大戦

ドイツのメルケル首相は、今年のコロナウイルス感染症の蔓延を、「第二次大戦後最大の危機」と呼んだ。

一つの事件が起こり、新しい文化や社会体制を生むまでにはタイム・ラグがある。第二次大戦後も、戦前に代わるシステムがすぐに立ちあがったわけではない。

未知の感染症が生み出した未知の状況に適合したライフ・スタイル。それを私たちはこれから探らなければならない。どのようにしてポスト第二次世界大戦の文化が誕生したか。この点を振りかえることは、ウィズ・コロナ時代の生き方を模索するうえでも参考になるだろう。

50年代半ばに現れた「恐るべき子ども」たち

1955年、エルビス・プレスリーがブレイクし、ロックン・ロールという新しい音楽がまたたくま世界に広がった。

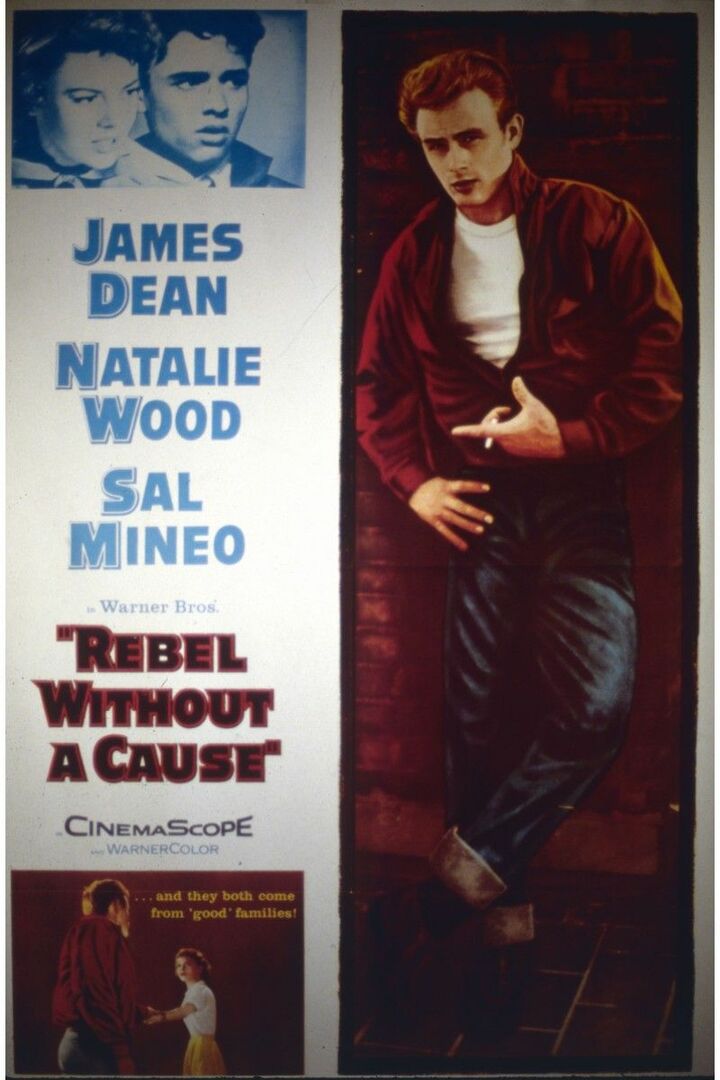

同じ年、映画『理由なき反抗』が大ヒット。劇中でジェイムズ・ディーンが身にまとっていたTシャツとデニムが、「おしゃれなタウン・カジュアル」に昇格した。それまでTシャツは下着で、デニムは作業着に過ぎなかった。

エルビスもジミーも、戦中に子ども時代を過ごし、戦後10年を経て「情報を発信する立場」を得た世代。彼らこそ、「戦前レジーム」に代わる新しい文化の担い手であった。

オードリー・ヘップバーンも、50年代半ばに現れた「恐るべき子ども」の一人である。彼女は「女性美」に革命をもたらした。そのときまで女性に求められていた多くの「美点」――ブロンドの髪、豊かなバスト、男性より低い身長――を具えていないのに、大スターになったのだ。

『麗しのサブリナ』のメガフォンを取ったビリー・ワイルダーは予言した。「彼女は豊満な胸を時代遅れにするだろう」

『マイ・フェア・レディ』で衣装を担当したセシル・ビートンも、オードリーについてこう書いている。「悲観主義者は、女性の新しい理想像が戦争から生まれることなんかあり得ないと考えていた。だが、オランダの瓦礫の中から、英国の教育とアメリカの産業に援けられて、新しい精神を体現する悲しげな顔の子どもが生まれたのだ」

革命のキーワードは「シンプル・イズ・ベスト」

美の標準を変えたオードリーは、ファッションの常識も一新した。

女性がパンツを履く習慣は、戦前にもあった。しかし、パンツ・ルックが許されるのは、リゾート地でくつろぐ・自転車で通勤するなど、限られた機会だけであった。

日常的なカジュアル・アイテムとして、コンサバ層までパンツが浸透する――この流れを決定的にしたのが、『麗しのサブリナ』でオードリーが見せたパンツ・スタイルだった。

どうしてサブリナ・パンツは、そこまでの影響力を持てたのか?

鍵はおそらく、その究極のシンプルさにある。オードリーのサブリナ・パンツの色は黒で、彼女はこれに同じ黒無地のトップスを合わせている。

収縮色の黒は、着ている人間を細身に見せる。ハリウッド女優としては痩せすぎているオードリーには、本来ならタブーの色だ。しかし、「欠陥」を隠さない色選びが、サブリナ・パンツの革新性を浮き彫りにした。女性を、昔ながらの「女性らしさ」から解放する――サブリナ・パンツを履いたオードリーは、このアイテムが持つ意味を一瞬で了解させた。

画期的に新しいものは、複雑すぎては広まらない。新しさのエッジを明瞭に立て、細かい応用はそれを受けとるひとりひとりに委ねる。そうした「革命のひな型」になるアイテムだけに、新しいスタイルを行きわたらせる力は宿る。

「野の花」を輝かせる花瓶・ジバンシィ

オードリーのファッションを語るとき、ジバンシィとのコラボが必ず話題にのぼる。

オードリーの息子であるショーン・ファーラーは言う。「一本の簡素な野の花に魅力を添えてくれる美しい花瓶。母はジバンシィの服を、そのように考えていました。いっぽうジバンシィは、自分の作る服を簡素に保つことで、野の花本来の美しさを損なわないようにつとめていました」

オードリーは、伝統的な女性美の規格から外れていることを自覚していた。だからこそみずからを、「簡素な野の花」にたとえたのだ(「大輪のバラ」ではなく)。そして、野の花が輝くには、野の花にしかない魅力を引き立てる花瓶が必要と感じていた。

ジバンシィは、たんなるデザイナーではない。縫製や裁断など、オートクチュールの職人に求められる技術をすべて身に着けていた。そのいっぽうで、いちはやく香水を自社製品のラインナップに加えたり、自動車会社とのタイアップに乗り出したりもしている。伝統的な服装職人としての腕の確かさと、新しい試みを始めるのにたじろがない柔軟性。この二つを兼ね備えていたゆえに、ジバンシィは「野の花に魅力を添える花瓶」をつくれたのだろう。

私だけの「リアリティ」と「花瓶」を探して

従来の価値観が崩れる時代には、その人その人のありのままをたわめないスタイルが求められる。そのことを、ポスト第二次世界大戦期のオードリーは身をもってしめしていた。

ウィズ・コロナの今、全員がオフィスに集まるこれまでの働き方が揺らいでいる。これにともない、文化や経済の東京一極集中にも疑問が差しむけられている。

私の「ありのまま=リアリティ」。それをシンプルに際立たせる生き方やファッションが求められる。そういう時期が、再び来ているのではないだろうか。

もちろん、自分の「リアリティ」を見定めるのは容易でない。オードリー自身でさえ、80年代には模索の一時期があった。「過剰なゴージャス」を求める時流に適合しようとした結果、「野の花だけが持つ美しさ」を損なっていたのだ。彼女の本領である「簡素の美」を取り戻すには、数年の歳月を要した。

失敗を恐れずに、私だけの「リアリティ」を探すこと。そしてその「リアリティ」を輝かせてくれる「花瓶」を見つけ出すこと。ウィズ・コロナの時代をチャーミングに生きのびる秘訣はそこにあると、オードリーが私たちに教えてくれている。

- TEXT :

- 助川幸逸郎さん 日本文学研究者

- WRITING :

- 助川幸逸郎