この冬、トレンチコートを私らしく着る。|ジョーカーみたいな万能アイテム?

トレンチコートは、いつでも、どこでも女性の味方である。

イブニングドレスの上から羽織っても粋に見えるし、ダウンジャケット代わりにひっかけてコンビニに行くのも悪くない。厚手のウール素材のものを纏えばしっかり寒さを防ぎ、軽快なコットンでつくられたそれはきれいめのスプリングコートになる。

TPOを問わず、向こうから寄りそってくれる――そんな「心優しきアイテム」だけに、トレンチコートを人より上手に着こなすのは、実は意外に難しい。

あなたにもっともふさわしいトレンチスタイルを、銀幕に映し出されたこのコートの歴史をたどりながら探す。秋の夜長をそのように過ごすのも、悪くない選択ではなかろうか。

始まりは「タフな男のためのコート」

トレンチコートが誕生したのは、第一次大戦中。この時期、機関銃をはじめとする兵器の近代化により、両軍が正面から激突する野戦から、塹壕にもぐって敵味方が睨みあうかたちへと、陸戦の主流は移行した。

塹壕には水が溜まりやすく、ウールのコートは濡れると体温を奪うのでその中での着用に適さない。そこで、撥水性コットンのコートが、塹壕戦用に開発された。これが、トレンチコートの起源である(「トレンチ」は英語で「塹壕」の意)。

防寒性と防水性に優れるため、「厳しい環境で活動するためのコート」としてトレンチは広まった。映像作品の中で探偵や私服警官がさかんに着用したせいもあり、「タフな男の象徴」というのが当時のイメージだった。

「ハードボイルドな男服」としてトレンチを着こなした代表が、『カサブランカ』のハンフリー・ボガートである。少しよれ気味のそれを、前ボタンを留めずにまとい、無造作にベルトを結ぶ。嘘や虚飾が通らないシビアな世界に生きる男の真骨頂を、ボガートのトレンチスタイルは見事に体現している。

「恐れを知らない強さ」で着こなしたディートリッヒ

第二次世界大戦が本格化した1940年代に入ると、女性服にも軍服にインスパイアされたものが増えていった。

とはいえ、トレンチコートが「女性に寄り添う服」になるのはもう少し先の話である。『異国の出来事』は、戦争によって荒廃したベルリンを舞台するラブコメディ。その中でマレーネ・ディートリッヒは、かつてナチスの大幹部の愛人だった過去を隠し、夜ごと、ナイトクラブで喝采を浴びる歌手を演じた。

きらびやかなステージ用ドレスの上から、「とりあえず、これしか防寒衣がないので」といった趣で、ディートリッヒはトレンチに身をつつむ。前ボタンを留めず、ベルトはバックルに通さずに結ぶ着こなしはボガートとおなじである。

ディートリッヒは、生国ドイツで映画スターとしての名声を得た後、1930年公開の『モロッコ』でハリウッドデビューを果たす。そこで披露した粋な男装姿は、映画史における伝説となった。

ヒトラーは、ナチスのプロパガンダに利用するため、ディートリッヒに祖国へ戻るよう繰り返し要請した。彼女はこの誘いを拒み、反ナチスの立場を選んで、ドイツと戦う連合軍を慰問するために戦場を巡回した。前線にまで赴き、あやうくドイツ軍に捕えられかけたこともあったらしい。

恐れを知らない強さ。当時はまだ男の美徳とされていたそれをそなえていたからこそ、ディートリッヒには男服がマッチした。その類いまれな資質を武器に、「女性の味方」になりきらない段階のトレンチを、彼女は堂々着こなしている。

オードリーは、「創造的誤用」でイノセンスを発揮

タフな男が身にまとう。そんな匂いをいまだとどめているトレンチを、ディートリッヒと反対のやりくちで我がものにする。この離れ業をやってのけたのが、『ティファニーで朝食を』のオードリー・ヘップバーンだ。

オードリー演じるホリー・ゴライトリーは、常識にとらわれず奔放。幼児のように無邪気な「お姫様願望」を持つ。

打算もない代わりに気配りもしない。そんな傍若無人さが、無垢の輝きを生む。ホリーの魅力はそこにあるが、この類の女性はおそらく、銀幕の中にしかいない。

現実にいたら厄介者に違いないキャラクターをキュートに見せる。このマジックは、巧みなトレンチ使いがなければ成り立たなかったろう。

オードリー演じるホリーは、あきらかにオーバーサイズのトレンチにくるまれて、時には酔いつぶれ、時には豪雨を浴びながらキスをする。トレンチを目隠しポンチョの代わりにして、クルマの中で着替えるシーンもある(ジャストサイズを着ていたらこんな芸当は不可能だ)。

「天国の住人」であるホリーは、地上の掟になじまない。か細い体に寄り添わないコートは、ホリーにとって「ぴったり身にそぐう場所」が、現世に存在しないことを象徴する。しかし彼女は、ぶかぶかなトレンチに屈託なく身をゆだね、目隠しポンチョとしてそれを「誤用」してみせたりする。

オードリーの着るトレンチもまた、「女性のためのきれいめ服」なりきっていない。コートと自分のあいだにあるその小さくない隙間から、オードリーは、役柄を光らせる魔術を生み出した。

「イヴ・サンローランの冒険」をささえたドヌーヴの「気品」

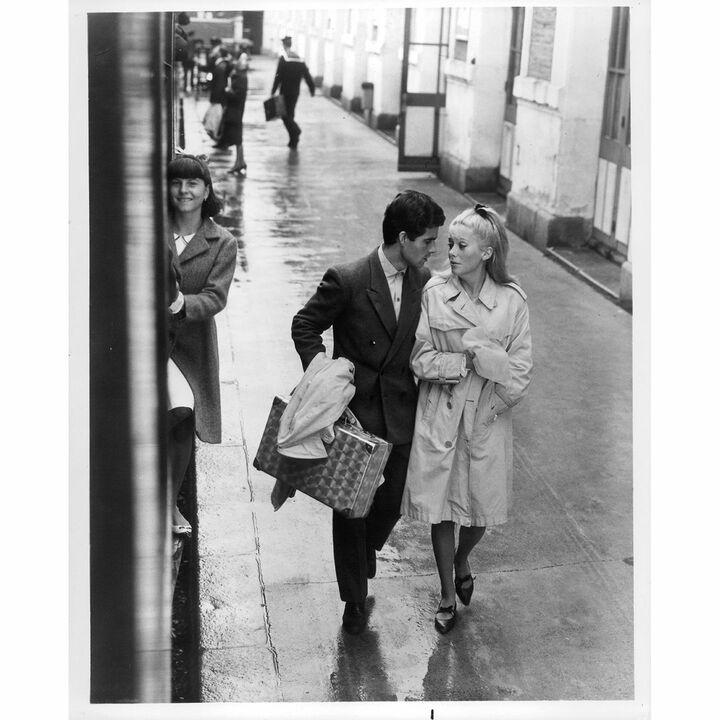

カトリーヌ・ドヌーヴが、『シェルブールの雨傘』で身にまとうトレンチの着丈は短い。膝上、といったところだろうか。「膝下までしっかり覆い、着用者を雨風から守る」というこのコートの「伝統的役割」がここでは覆されている。

「シェルブールのトレンチ」の着丈が短いのは、スカート丈のトレンドが短めだった影響だ。スカート丈と連動して着丈が変わる――それは、トレンチコートがついに「レディースアイテム」に組み入れられた証しであった。

3年後、ドヌーヴはいま一度、歴史を画するトレンチコートとランデヴーする。ルイス・ブニュエル監督の『昼顔』に、イヴ・サンローランの手になるトレンチを着て彼女は登場した。

このころイヴ・サンローランは、タキシードを筆頭にメンズアイテムを続々レディースに導入して話題を席捲。これと並行して既製服専門店リヴ・ゴーシュを立ち上げている。既製服を手がけるようになった動機は、ファッションを富裕層だけでなく、より多くの人びとに届けたかったからだという。

性別や階級といった既成の区分にとらわれない普遍的な美。60年代から70年代にかけてのイヴ・サンローランは、それを追い求めて冒険をつづけた。そうした精神の結晶が、『昼顔』のトレンチコートであった。

対抗文化が勢いを得ていた1960年代後半には、従来の美の規範から大きく外れた女優がスターの座を占めた。ジェーン・バーキンなどがこの風潮を代表する。これに対しドヌーヴは、サイレント時代の女優を思わせる「冷たいほどの美貌」で独自の地位を築いた。

『昼顔』での彼女の佇まいにも気品が漂う。イヴ・サンローランがこのときトレンチに託した思いが、たんなる「性の越境」ではなく、「性別を超えた絶対美の追求」であること。ドヌーヴの高雅な着こなしは、デザイナーの真意をあますところなくつたえている。

トレンチコートを「私だけのアイテム」にするために

「女性のためのアイテム」となったトレンチは、デザインや素材のバリエーションを増していく。

袖はラグランスリーヴの基本型よりも、セットインスリーヴが多数派になった。素材もコットンだけでなく、ウールやレザー、各種の化学繊維がもちいられ始め、赤、ピンク、ラベンダーなど、色彩的に鮮やかなものも現れる。

1970年代初頭、ホルストンは、日本の東レに発注したウルトラスエードでトレンチコートを作製。さらにこの新素材を、シャツドレスにも投入した。

ウルトラスエードのシャツドレスは、このブランドを代表するアイテムのひとつである。肩や胸のあたりのゆとり、結ぶタイプのベルト――素材だけでなくデザイン面にも、ホルストンのシャツドレスにはトレンチコートの影響が認められる。このようにしてトレンチは、他のジャンルの服を触発する力をも得た。

ただし、レディースアイテムとして発展を遂げたのちも、根本的な「トレンチの精神」は変わらない。ディートリッヒの「気骨」・オードリーの「ギャップの魅力」・ドヌーヴの「絶対美」。それらに支えられたとき、女性のトレンチ姿はひときわ魅力を帯びる。

『恋と愛との測り方』でキーラ・ナイトレイが演じるのは、昔の恋人と夫とのあいだで揺れ動く作家。勝気な女性がハマリ役のナイトレイだが、ここでは「真面目なあまり器用に生きられないキャラクター」になりきっている。

写真は、夫が留守の夜に、昔の恋人が待つ店に向かう場面。幅の広すぎるステップが、この役柄の「内心を隠せない正直さ」と、その正直さゆえの「現実とのなじめなさ」を物語る。

彼女が身にまとうトレンチは、胸、肩、袖のいずれにもゆとりがある。タイトフィットで颯爽と着こなしている、といえないところから、「生き方ベタが一生懸命になっている感じ」がつたわってくる。そこに漂うチャームは、オードリー的な「ギャップの魅力」と通いあう。

誰にでも寄り添ってくれるトレンチコートを自分だけのものにする――そのために、このコートが宿すどの部分の魅力をあなたは掘り起こすだろうか。ディートリッヒの強さ、オードリーのかわいらしさ、それとも、ドヌーヴのジェンダーレスな美しさだろうか。

関連記事

- TEXT :

- 助川幸逸郎さん 日本文学研究者