川崎大助さんは作家であり、編集者であり、エディトリアル・デザイナーである。1990年代にインディペンデントの音楽&カルチャー誌『米国音楽』(といってもアメリカン・ミュージックだけを取り上げるわけではなく、「米」の字がユニオンジャック風にデザインされていたことからもわかる通り、どちらかというと英国寄り)を刊行し、『バァフアウト!』などともにインディ雑誌ブームの一翼を担うと、2000年代には作家業に進出。長編『東京フールズゴールド』を発表する一方で、パートナーの堀口麻由美さんとともに文芸誌『イン・ザ・シティ』を、ビームスを版元に創刊している。その旺盛な活動にはいつも頭が下がるが、そんな川崎さんから、「こんどはキャップのデザインをしました」というメールが送られてきた。そのキャップがこれ。

キャップをきっかけに、その魅力を再認識する

実はデザインは2種あって、川崎さんは以下のように説明していた。

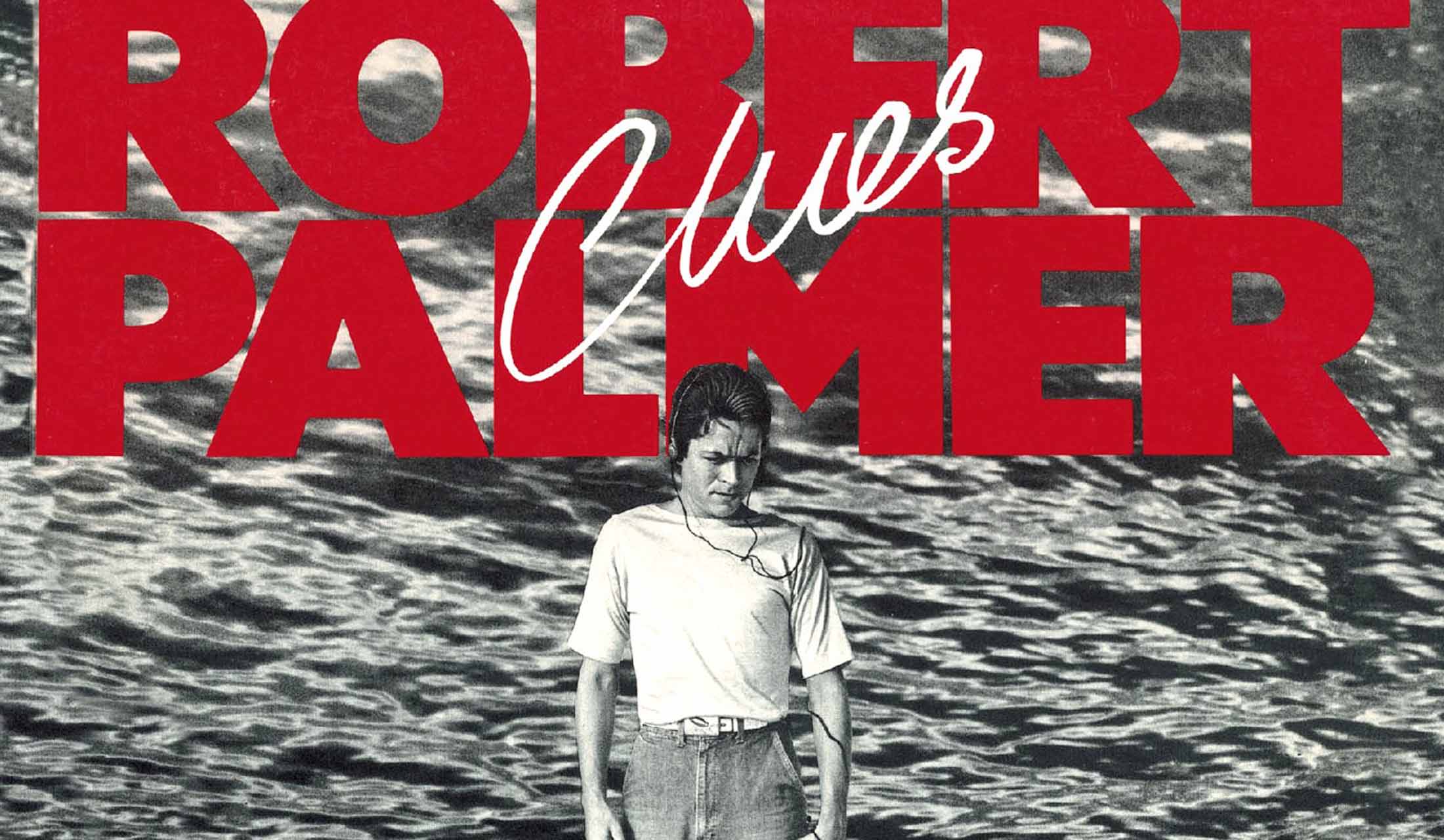

「(おわかりと思いますが)各型とも、有名音楽ネタがモチーフとなっています。マッシヴ・アタックの『ブルー・ラインズ』(1991)、ロバート・パーマーの『クルーズ』(1980)なんてあたりを、ほんのりと思い出していただけますと幸いです。

マッシヴ・アタックはまあわかるけど、ロバート・パーマーだって? とちょっと驚いた。実は『クルーズ』はいつも手に取りやすいところにCDが置いてある、自分にとって重要な作品のひとつなのだった。

ロバート・パーマーの名前は、40代後半〜50代の人たちにとっては「ザ・パワー・ステーション」というバンド名とともに思い出されるかもしれない。人気絶頂だったデュラン・デュランのサイドプロジェクトとして、ジョン・テイラーとアンディ・テイラーが1984年にスタートしたのがザ・パワー・ステーション。その初代ヴォーカルとして起用されたのが、ロバート・パーマーだった。シックのバーナード・エドワーズプロデュース、ドラムに同じくシックのトニー・トンプソンを起用し、そこにパーマーのソウルフルなヴォーカルが乗るザ・パワー・ステーションのサウンドは、デュラン・デュランのファンのみならず広くアピールして大きなヒットになった。

その後パーマーはザ・パワー・ステーションを離れ、バーナード・エドワーズをプロデューサーに迎えてソロアルバム『リップタイド』を発表する。「恋におぼれて(Addicted to Love)」といったら、曲そのものよりも美女軍団がエア演奏するヴィデオを思い出す人が多いだろう。それはイエス『ロンリー・ハート』、マイケル・ジャクソン『スリラー』などとともにMTV時代を象徴する映像のひとつといえる。当時のパーマーの成功はこの節操ない(苦笑)PVに負うところが大きい(なので続くシングル2作も、このバリエーションのPVになっている)。

まだ幼かった自分も、セクシーな出で立ちの美女たちを従えて熱唱するオヤジの姿にやられた一人だった。だがほぼ同時期に、パーマーの過去の作品にも親しむ機会を得たのは、僥倖だったといえる。それはおそらくNHK-FMのピーター・バラカン氏の番組だったと思う。そこでは最初期の「Sneakin’ Sally Through The Alley」から「You Are In My System」「Looking For Clues」といったエレクトリック期の作品が紹介されていた(うろ覚えだが)。いまでこそYoutubeをはじめネットで音源やヴィデオに簡単にリーチすることができるが、1980年代当時、地方の高校生にとってはFM放送が重要な音楽との邂逅の場だった。バラカン氏の番組の後、クロスオーバー・イレブンなどの番組を「エアチェック(死語)」することで、しこしことパーマーの音源を集めたものだった。当時の自分はパーマーの音楽に、「大人っぽさ」を感じていた。あと「通好み」な印象も。

イエロー・マジック・オーケストラで音楽に意識的になった自分にとっては、ジャパンに始まりヒューマン・リーグやウルトラヴォックスといったバンドへとつながるニューウェイヴ〜ニューロマンティックスのエレクトロニックなサウンドは、親しみの持てるものだった、そのシーンで活躍していたゲイリー・ニューマンをプロデュースに迎えたのが、パーマー6作目のアルバム『クルーズ』だった。

余談だが、当時の地方在住の高校生にとっての、音楽情報入手ツールのひとつは、江口寿史のマンガだった。『ひのまる劇場』『ストップ!! ひばりくん!』といった作品のディテールにさまざまなアルバムのジャケットが描かれていたり、コマの外に執筆中の作者が聴いていた音楽について書き込まれていた。確か『クルーズ』のジャケットも描かれていた記憶がある。

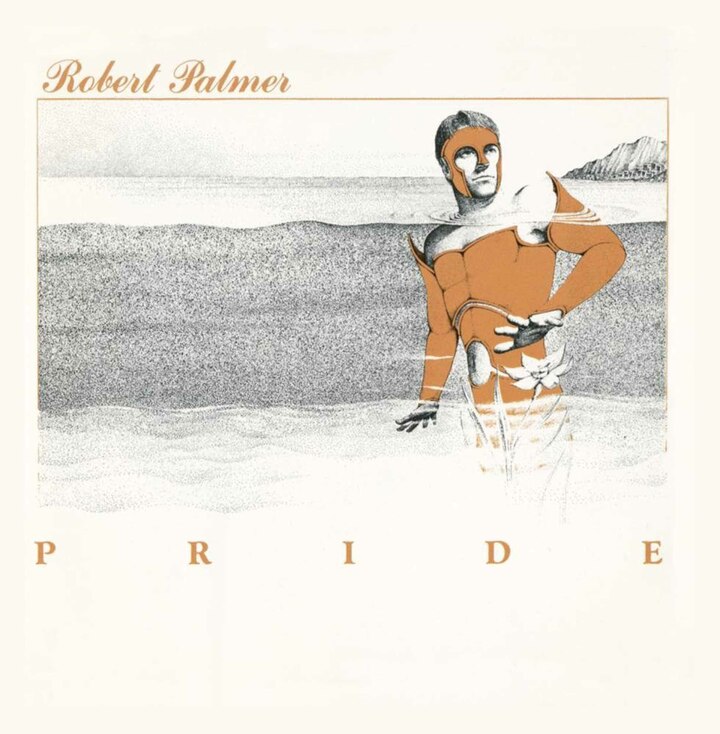

1988年の『ヘヴィー・ノヴァ』、1990年の『ドント・イクスプレイン』の頃は、それらパーマーの新譜を聴きながら、同時に彼の70年代〜80年代の作品群を、近所だった世田谷図書館からCDを借りて愛聴していた。ミーターズと絡んだデビュー盤から作品群もよかったが(それらはむしろ、編集の仕事をするようになって、五十嵐正氏ら音楽ライターのアドバイスもあってよく聴くようになった)、バハマのコンパス・ポイントスタジオでレコーディングされた5作目のアルバム『シークレッツ』、さらに『クルーズ』や『プライド』などのエレクトロニックな要素を取り入れたサウンドを展開していた頃のものがよくCDプレイヤーのトレイの上に乗っていた。それらはなんとなく、『リップタイド』以降のパーマーを予感させるというか、パーマーの本質がより表れているように感じていた。文字通り「手がかりを探す(Looking for clues)」ように聴いていたのかもしれない。

パーマーがこの世を去った歳に近づいた自分だが、改めて『クルーズ』や『プライド』を聴くと、そのスキゾフォニックな内容に今なお驚かされる。例えば『クルーズ』では、リズム&ブルーズマナーの「Sulky Girl」のような曲があったと思えば、ゲイリー・ニューマンによるシンセワークが印象的なニューロマンティックス風味の「I Dream Of Wires」、その直後にエスニックな曲調の「Woke Up Laughing」を配したりと、実にバラエティ豊か。『プライド』に至ってはオリビア・ニュートン・ジョンを揶揄したリリックで知られる「プライド」でカリビアンなスチールパンをフィーチャーしたと思えば、パワーステーション後を暗示するようなエレクトロニックビートが効いたダンスチューン「You Are in My System」、極めつきは全編ウルドゥー語で歌うインド風味満点の「The Silver Gun」で、ここまでくると何をやりたいのかまったくわからない(笑)。だがアルバムを通して聴き終わった後に、これはまごうことなくロバート・パーマーそのものであり、ここでしか味わえない体験だと感じさせるあたりがすごい、と思う。

あと、『リップタイド』以降の作品と、『クルーズ』や『プライド』を分けているのは、「クールネス」のように感じる。音楽へのスタンスにどこか距離感があるというか、『リップタイド』以降と比べて熱量が抑えめに感じるのだ(サウンドの密度が高くないのは、時代性もあるか)。もしかしたらある種の諦観、更にいえば反骨のようなものが、パーマーの裡にあったのかもしれない、邪推かもしれないが、それゆえについなんどもこれらのアルバムを聴いてしまう。その佇まいに惹かれるのだ。

ルーツを追求する、またはあるジャンルにこだわる、音楽に関してはそういうところを評価する向きがあるが、ある時期のロバート・パーマーに魅了された自分としては、もっとタガを外して、横断的に、感性の赴くままにつくられた(ように映る)音楽に魅力を感じる。もしかしたらそれは遊びの感覚、さらに自由といってもいいかもしれない(ちなみにパーマーは過去のインタビューで自分と音楽との関係を、女性と付き合うような感覚と表現したことがある)。

ところでパーマーというとスーツにタイドアップといったスタイルがよく知られるところだが(先述の美女軍団ヴィデオの影響もあって)、デビュー時からどちらかというとすっきりと上品な服装が多かった。ファッショナブルといえるかもしれない。そしてそれは音楽とは連関していないというか、あえてその繋がりを断ち切っていたように見える。ハードロックといえばフレアのデニムに長髪、モッズやスカならナローラペルのジャケットなど、英国において音楽とファッションには深い関係性があったにも関わらず、だ。これもまた彼なりの「自由さ」の表れではなかったか。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者