米国・ブロードウェイの新進気鋭のソングライティング・コンビと、日本のクリエイティブ・チームがタッグを組んだ新作ロックミュージカル「FACTORY GIRLS〜私が描く物語〜」がこの秋、世界に先駆け日本で初演を迎えます。

産業革命で近代化が進んだ19世紀半ばの米国・ローウェルの紡績工場を舞台に、自由を求めて闘った女性たちの物語。今回、主演を務める柚希礼音さんにインタビュー。舞台のこと、ファッションやメイクのことまで聞きました。

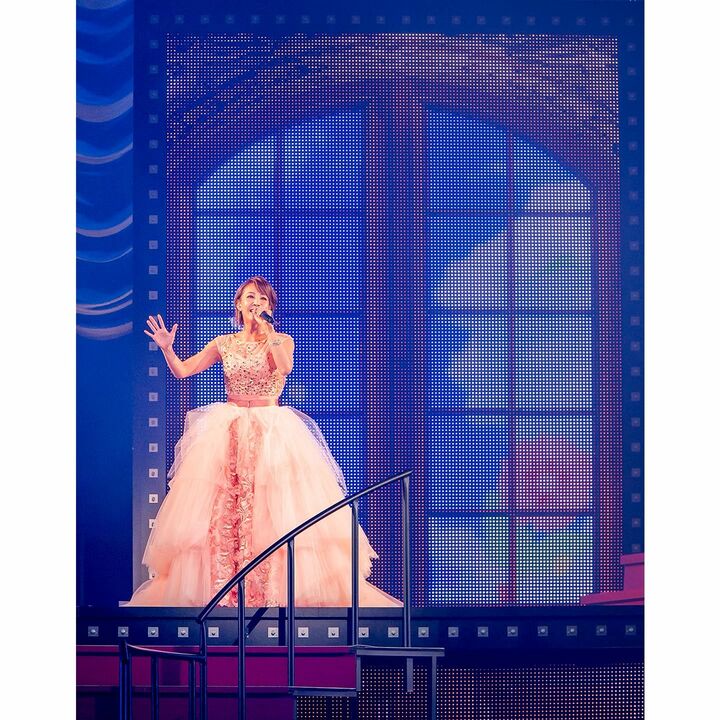

ロックミュージカル「FACTORY GIRLS〜私が描く物語〜」で主演を務める柚希礼音さんにインタビュー

——演じられるサラ・バグリーはたくましく生きていて、素のままでいいというタイプの女性です。実在の人物とあって、ものすごく気合が入ってらっしゃるそうですね。

そうなんです。サラさんは女性の権利を求めて労働争議を率いた女性です。役づくりには歌がすごく役立っています。今回の歌唱指導の先生は、歌う人の声帯にあった歌い方を求める方で、私は「声帯がとても長く声が低くて太いんだから、細くて高い声を出そうと必死に稽古をしすぎ!」と指摘されました。

宝塚では男役でしたらから、ずっと男性になって太い声を出そうと頑張ってきたんですが、先生は私の声帯なら「もっと太くてしっかりした声のまま高い声が出るようになるはずだ」とおっしゃった。衝撃でした。

実際、先生の指導で稽古をして歌うと、サラさんという人物がとても地に足がついている女性だという気がしてきました。歌っているだけで、サラさんは誰に気を使うこともなく、きちんと意見を言える人なんだと理解できる。本番までに全曲先生に教えていただくことで役づくりにもいっぱい良い影響があると思っています。自分でもどんな変化があるか楽しみなんです。

宝塚退団後の変化、体験した新たな発見とは?

——宝塚退団後、順調にキャリアを積んでいらっしゃいますが、退団当時はどのようなキャリアプランを考えていたのですか?

宝塚では「上級生」と言われるところまではいきましたけど、退団後はまた1年生に戻った感じでした。女性だから内股にしよう、女性だから小股で歩こうとかずっと意識していましたもん。女優1年生、今年4年生(笑)。芸歴20周年ですが、女性としてはまだまだひよっこという気分です。

でもようやく、今年の初めに出合った作品『唐版 風の又三郎』から、女性でも力強く立ってもいいんだとか、身を縮めなくていいんだとかわかりました。4年生になっても少しずつ新たな発見があります。キャリアアップは永遠ですね。

——退団された当時は、女性になろうという意識がないとうまくできなかったということですか?

宝塚へ入ったときは、最初は男役にずっと違和感があったんです。男性になるために映画などを観て、男性の仕草を観察していました。飲み物をひとつ飲むのでも、こんな角度で飲むのか、脇をいっぱい上げるのかとか。男性をいろいろ研究しては真似しての繰り返し。

そうすることで、本名の自分と芸名の自分がどんどんひとつになっていくような感覚がありました。最後は男役がナチュラルになっていったんです。ところが退団すると、今度は「女に戻るってどういうこと?」となりました。

——でも、宝塚の公演が終われば素の女性に戻るのではないんですか?

もちろん女性ですけど、笑い方をひとつとっても大口開けて「アッハッハッハッハー」みたいなキャラになってしまう。稽古が終わったからといって「オッホッホッホー」にはなりません。だから、とってもサバサバした、歩幅の広い、スタンスの広い女性になるんです。

退団後は男役になるときにしたことを今度は逆に、世間の女性たちを見たりドラマを観たりしながら、「女性ってどうしているから女性に見えるんだっけ?」というところを勉強しました。

——今後の舞台、ドラマ、映画などのご興味は?

機会があればやってみたいです。ただ私はずーっと舞台をやってきました。散々稽古して稽古して本番、役をつくってつくって本番というやり方に慣れている。ドラマは自分の中で想像を膨らませたり家で練習したことをその場で演じたりしますよね。あれが信じられなくて(笑)。どれが一番自分に合うジャンルなのか模索中です。

俳優としての幸せは「全身を使って演じ切れる役に出会うこと」

——目標はどこに置いているのですか?

今やっている公演が一番、というものにはしていきたいと思っています。難しいことではありますが、それを目標に毎日稽古をし、本番を迎えています。

この20年振り返って当たり役というか、本当にこの役で自分自身を成長させてもらい、自分自身が忘れられないという役は強いて言えば、宝塚時代なら『スカーレット・ピンパーネル』のショーヴラン。退団後で言うと、ミュージカル『マタ・ハリ』のマタ・ハリ、金守珍さん演出の『唐版 風の又三郎』で演じたエリカとか。どれも自分の体全部を使って演じ切れたものです。

ただ、どの作品もそうやって演じようとしているのにすべてがそうできるものではない。なぜもう一歩しっくりこないのかと考えていくと、やっぱり自分に合っている役というのはあるんだなという気もしてきます。自分にすごく合っていて成長もできて、自分の人生の中でこの役に出会えて良かったと思えることってすごく幸せだなと思います。

——役をいただいたときに自分に合いそうな役だという予感はあるんですか?

やっぱりあります。でも、大体そういう役は初日まですごくもがいていることが多いですね。乗り越えるには稽古しかない。どの役もすっごく稽古しますが、そういう役は死に物狂いでやらないと間に合わないんです。

ショーヴランのときも、「あなたは稽古場で稽古しているだけでは初日に絶対間に合わない」と演出家の小池修一郎先生にひたすら言われました。だから家に帰っても休みのときもずーっとショーヴランで過ごし、ショーヴランの考え方で過ごしました。そこまでしないと自分にぴったりの役になるには難しいんだと思います。

——俳優を選んで良かったなと思われるときはどんなときですか?

この仕事以外は絶対にできていなかったと思います(笑)。以前、美容師に憧れていてなりたかった、って言ってたことがありました。でも、絶対にできてなかったと思います(笑)。パソコンも使えません。俳優以外の才能が到底見つけられないので、この仕事以外にしたかった仕事はないです(笑)。

私は子供のころ、コツコツ何かをすることが嫌いでした。公文も辞めたし、ピアノも先生から「練習してきなさい」と毎週怒られてました。

家で稽古しなければいけない習い事が嫌いだったから、クラシックバレエと出合ったときは「最高!」と思いましたね。この時間だけ稽古をすればいい、この1時間半だけで稽古になる。帰ったらそれをやらなくていいというのが最高に好きだったんです。

なのに今は、家でセリフを覚えたり音取りをしたり、役づくりを考えたり。大嫌いだったことがなぜ今はできているんだろうと、そこは謎です(笑)。多分努力したあとの喜びがあるからなんでしょうね。

——柚希さんが考えるラグジュアリーとは?

私は自分自身に返ってくるものが、とてもラグジュアリーだと感じます。おいしいものを食べに行くでも、昼間からシャンパンを飲むでも、自分が喜ぶことをするのはとても贅沢。旅も自分の心の栄養をつけるために行くと、とてもラグジュアリーな気がします。

最近読んだ本で、旅に出たらお土産を買うために1日潰すのはやめようとか、有名な観光地をあちこちを訪れるのではなく、住んでいるように過ごす、ということを推していたんです。私もギリシャやスペインに行ったら、そこでゆっくり昼寝をするとか、地元のスーパーで材料を買って料理をするとか、自転車に乗るなどして贅沢な旅を楽しみたいです。

——ご登場いただく方に定番質問です。柚希さんが最近お買いになったプレシャスなものを教えてください。

旅行に行くときは、何か自分にご褒美を買おうと思っているんです。ずーっと欲しかったものだとうれしくなりますよね。今年4月にシンガポールへ行ったときに、バレンシアガの白のミニバッグ(トップハンドルバッグ)を買いました。

以前から白いバッグを購入しようと思っていたのですが、いざショッピングへ行ってショッキングピンクのバッグなどが目に入るとそちらが欲しくなってしまう。このときは旅行に行く前から絶対に白いバッグを買おうと意気込んでいたので、ご褒美感がありました。

私は小バッグ派なんです。意外でしょう? ファンの方々にもすごく大きいバッグを持ってて欲しいと言われるので、期待に応えようと大きなカッコいいバッグを持っていた時代もあったんです。でも、バッグだけで重すぎて頑張れなかった。

バッグの大きさが夢の大きさだ、と言うようですが、私は重いものを持ちたくない……。まだまだ夢はあるので小バッグ派でいきます(笑)。

——最後に、ずっと不思議に思っていることを教えてください。宝塚出身の女優さんたちは超人的な美しさを保っていらっしゃいますが、どんな秘密があるんですか?

タカラジェンヌは上級生から自分のコンプレックスをひたすら指摘されるんですよ。右と左の目の大きさが全然違うから左のまつげを変えなさい、とか。あなたはおでこが出過ぎているからハチのあたりを膨らませないと仕方がないとか。

若いときに普通に生活していたら気がつかないコンプレックスを指摘されつつ、でも、対処法も教えてくれます。とてもありがたかったです。きっとみなさんも自分のコンプレックスを生かすメイクをしていると思います。

決まりごとはありませんが、みんないろいろ試していますね。タカラジェンヌの間では口コミもすごい。照明が当たったときにこのファンデーションがいいとか。素敵なメイクだと思ったらみんなとにかく聞きまくります。それと肌を乾燥させず、加湿も大切ですね。

- TEXT :

- 坂口さゆりさん ライター