二十四節季、なぜこんなに暑いのに今が「秋」なの?

本日8月23日から、二十四節気上、2020年の「処暑(しょしょ)」に入ります。

暦(こよみ)の区分を表す二十四節気については、過去記事にも何度か取り上げてまいりましたが、「春夏秋冬の分け方が、現実の気候とはちょっとズレている」と感じたこと、ありませんか?

たとえば「処暑」は、春夏秋冬でいうと「秋の節気」の二番目です。二十四節気上、8月7日ごろの「立秋」から「秋の節気」となります。その直前が「夏の節気」の最後にして8番目「大暑」でした。

しかし、現実的に「夏真っ盛り」で暑さのピークを迎えるのは、「立秋」「処暑」のあたりですよね?それなのに、暦の上ではなぜ、とっくに秋に入っているのでしょうか?

というところで、本日1問目のクイズです。

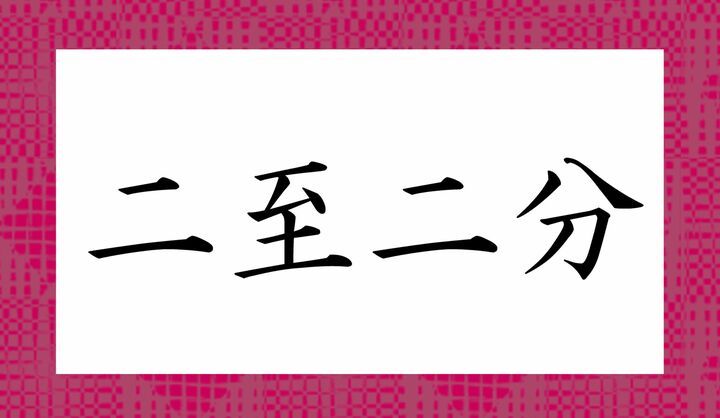

【問題1】「二至二分」ってなんと読む?

「二至二分」という日本語の読み方をお答えください。

ヒント:二十四節気に関連する言葉です。

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

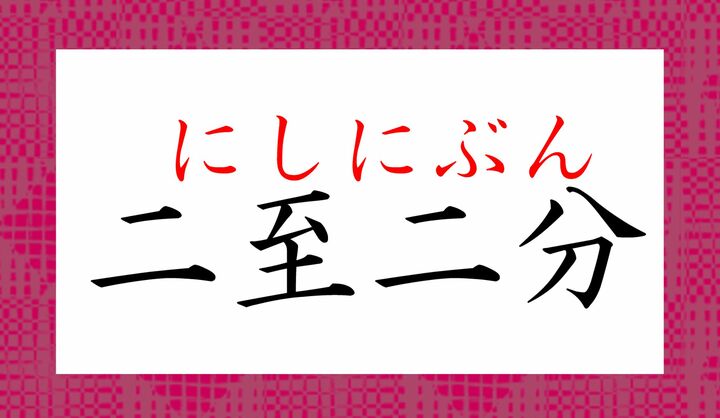

正解は… 二至二分(にしにぶん) です。

「にじにふん」ではありませんよ!

「二至二分(にしにぶん)」とは、二十四節気の「冬至」「夏至」「春分」「秋分」を合わせて呼ぶ言葉です。

二十四節気上の春夏秋冬は「二至二分(にしにぶん)」を起点に考えられています。

「2020年の『処暑』」という表現をするのは、二十四節気が固定の日付で定めらているのではなく、気象を分ける上での「天文」を起点に考えられているからです。

「冬至」は夜が最も長い日、「夏至」は昼が最も長い日ですよね?「夜」とは「太陽が出ていない間」のことですので、「冬至」「夏至」は天文学の見地から、その年度の「太陽の軌道」で決まるわけです。

「冬至」と「夏至」のちょうど中間地点にあたるのが「昼夜の長さが同じ」となる「春分」「秋分」で、

二十四節気は、この「二至二分(にしにぶん)」を「それぞれの季節の中心日」とした考え方なのです。

というところで、2問目のクイズです。

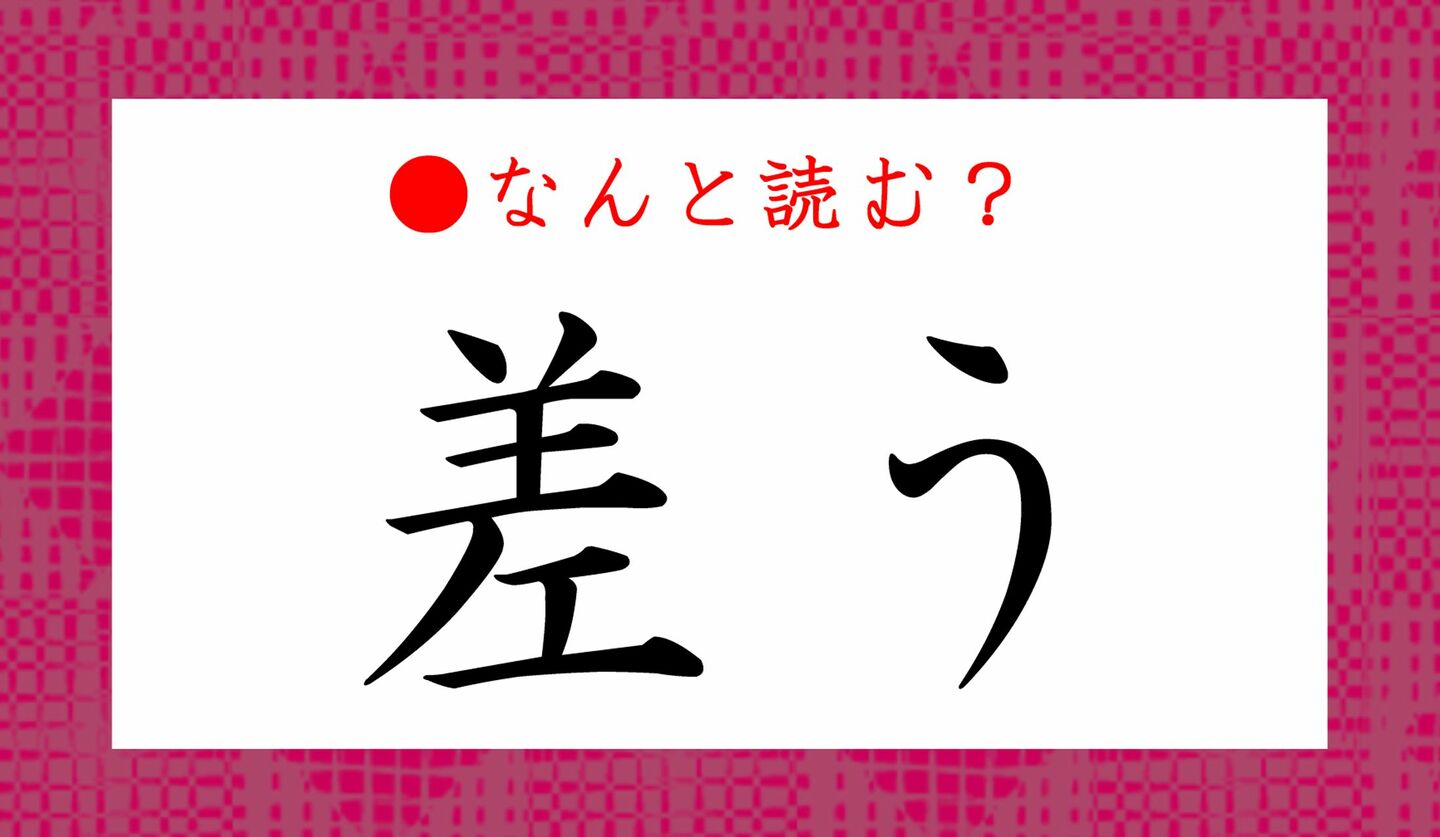

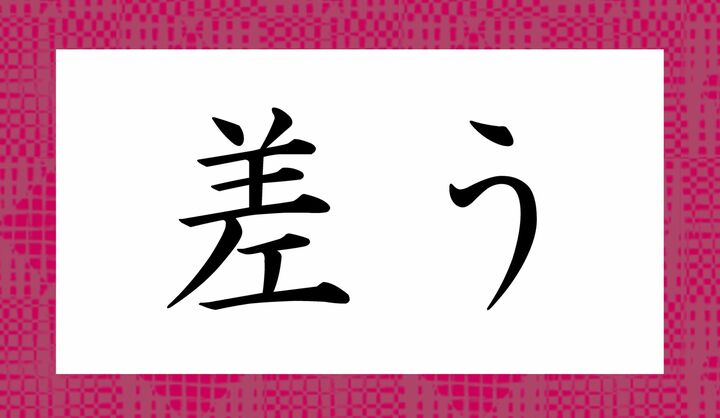

【問題2】「差う」ってなんと読む?

「差う」という日本語の読み方をお答えください。

ヒント:「一致しない」「差がある」などの意味を持つ言葉です。

「二十四節気と日本の季節感が差うのは、古代中国で作られた暦だからなのね!」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

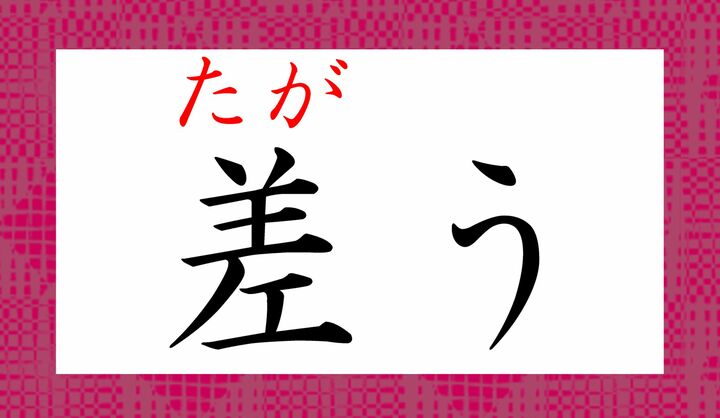

正解は… 差(たが)う です。

同じ読み方で「違(たが)う」という表記がありますが、こちらは「相違する」「そむく」などの意味で、

「差がある」という意味の「差(たが)う」よりも相違の度合いが強い表現になります。

さて、ヒントの例文でも触れましたが、二十四節気は、紀元前に中国・黄河流域で作られた暦の考え方が、日本に入ったものです。

日本では8月に暑さのピークが来ますが、黄河流域では6、7月が暑さのピークになります。

二十四節気の四季と現代日本の肌感覚が「差(たが)う」のは、別の地域から渡来した暦だから、という面の影響もあるでしょう。

こうした差分をフォローするかのように、日本独自の考え方で調整されているのが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。「二十四節気」の一節気を3区分に分け、日本の自然現象に即した、より細やかな「季節感の目安」が記された暦です。

たとえば本日、「処暑」の初日なら、七十二候では「綿柎開(わたのはなしべひらく)」で、「綿花の実がはじけ、コットンの素材になる、ふわふわの綿毛がのぞく時期」という意味の暦です。

本日から「処暑」、秋の節気なのに一番暑い!という状況をひもとくため、

・二至二分(にしにぶん)

・差(たが)う

という日本語をおさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱