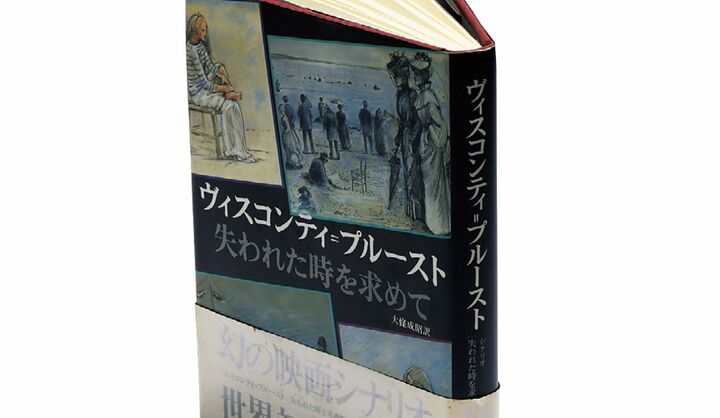

その作品の絶対的なクオリティの高さにおいて、ルキーノ・ヴィスコンティと作家マルセル・プルーストに共通点を感じる人は多いであろう。作品として世に出ることはなかったが、ヴィスコンティがプルーストの大長編小説『失われた時を求めて』を映画化する構想を持ち、脚本を完成させていたことは広く知られている。この偉大なる大長編小説の映像化は不可能、というのが定説だ(果敢にもトライした作品は今までいくつかあるが…)。しかし、もしもヴィスコンティが映画を完成していたならば、プルーストの熱烈な読者をも納得させる映像作品が撮れたかもしれない…、そんな妄想を禁じ得ないのは私だけではないはずだ。ふたりに共通するのは、衰退する貴族社会に対するあふれんばかりの愛情だ。そこには死にゆく者の冷静で善良な視線がある。その眼差しの美しさがあるからこそ、われわれは、彼らの作品を記憶の奥底に深く深く刻み付けるのだ。

ヴィスコンティ畢生の夢

幻の映画 『失われた時を求めて』

少年ルキーノが耽溺した、甘美なるプルーストの小説世界

冬の朝、パリのモンパルナス駅から列車に乗り、大聖堂で有名なシャルトルを経由して、とある小さな町を訪れた。駅で降りる人は数人で、町にはほとんど人の姿がない。私が訪れたのは、パリから西南に100キロほどの町イリエ=コンブレーである。もとの地名はイリエであったが、マルセル・プルーストの長編小説『失われた時を求めて』の第1篇『スワンの家の方』(第1部『コンブレー』)の舞台として有名になり、現在の町名はイリエ=コンブレーである。

プルーストの一家は毎年、復活祭と夏休みをイリエで過ごした。幼少年期のプルーストにとってイリエは、「楽園」であった。一家が滞在したのは父方のアミヨ伯母の家である。アミヨ伯母の家は現存し、現在はプルースト博物館になっている。門を入ると、小さな中庭があり、その奥に2階家がある。その朝は、他に誰も見学者がいなくて、学芸員が部屋を案内してくれた。1階にはプルーストの父親の書斎や居間、台所、2階にはプルーストやアミヨ伯母(小説ではレオニ叔母)の寝室があった。物語の冒頭で、少年の「私」と母親との間で「就寝劇」が演じられるのは、そのプルーストのベッドではないか、という思いに駆られる。『失われた時を求めて』は一人称形式の小説で、主人公は語り手の「私」であるが、第1篇『スワンの家の方』では「私」はまだ少年である。夕食後、「私」は2階の部屋に帰らなければならない。「2階に寝に行くとき、私の心を慰める唯一のものは、ベッドに入ったあとで母が来てキスをしてくれるということだった」。「自分の寝室にいつまでも母を引き止めておきたい」というのが、「この世で私が抱く最大の願い」であった。後に13歳のプルーストは、「あなたにとって、いちばん惨めなことは何ですか?」という質問に対して「ママから引き離されることです」と答えている。少年プルーストと小説の語り手の少年は、同じ苦悩を分かち合っているのだ。

アミヨ伯母の家の近くで偶然、マドレーヌを売っている店を見つけた。マドレーヌは、『スワンの家の方』で重要な働きをする。語り手の「私」は、マドレーヌを紅茶に浸して、やわらかくなった一切れを口に持ってゆく。すると、「原因不明の快感」が生じ、過去の記憶が鮮やかに甦る…という、あまりにも有名なくだりがそれだ。実際、筆者がイリエ=コンブレーで買ったマドレーヌは、日本のもののようにやわらかくなく、歯ごたえがあり、素朴な味だった。

巨匠となったヴィスコンティが追い求めた、映画化への夢

イタリアの巨匠ルキーノ・ヴィスコンティは14歳のとき、初めて『失われた時を求めて』を読み、「このフランスの作家は、どうして僕の気持ちが分かるのだろう」と思った。少年のルキーノ自身、プルーストと同じように母親を熱愛し、主人公「私」と似たような体験をした。ヴィスコンティの母、カルラ公爵夫人が夜、劇場や社交界に出かけると、ルキーノは、母親を乗せた馬車が戻ってくるまで寝つけなかった。当時、ヴィスコンティが手にしたのは、『失われた時を求めて』の第1篇『スワンの家の方』であった。以来、『失われた時を求めて』は、ヴィスコンティの愛読書となった。そしてヴィスコンティ晩年のライフワークは、『失われた時を求めて』の映画化であった。もし映画化が実現していれば、ヴィスコンティの集大成となっただろう。

ヴィスコンティが女性プロデューサー、ニコール・ステファーヌから『失われた時を求めて』の映画化の依頼を受けたのは、1969年であった。フランスの富豪ロトシルド家出身のニコール・ステファーヌは、女優としてジャン=ピエール・メルヴィルの『海の沈黙』『恐るべき子供たち』で主役を演じた。その後、彼女はプロデューサーに転じ、『失われた時を求めて』の映画化権を手に入れた。ヴィスコンティが『失われた時を求めて』の映画化に着手したのは、プルースト生誕100年に当たる1971年春であった。シナリオはヴィスコンティとスーゾ・チェッキ・ダミーコとの共同で、全7篇の長編小説から第2篇『花咲く乙女たちのかげに』と第4篇『ソドムとゴモラ』を選んだ。原作を尊重してシナリオはフランス語で執筆された。従って映画の台詞はフランス語で、原作の台詞が生かされた。ロケハンは、パリとノルマンディのカブールで1か月間行われた。美術監督はマリオ・ガルブリア、衣裳はピエロ・トージと、長年のヴィスコンティ組で固めた。上映時間は4時間、製作費は50億リラ。当時としては、破格の規模の大作である。

ヴィスコンティの映画らしくキャストが豪華である。ヴィスコンティの腹案では、主人公の語り手はアラン・ドロン、ゲルマント公爵夫人はシルヴァーナ・マンガーノ、シャルリュス男爵はマーロン・ブランドかローレンス・オリヴィエ、音楽家モレルはヘルムート・バーガー、アルベルチーヌは新人女優(またはシャーロット・ランプリング)、ヴェルデュラン夫人はアニー・ジラルド、オデットはブリジット・バルドー(彼女は自分から出演を希望した)、そしてナポリ女王はグレタ・ガルボ。映画化の準備は整っていた。ヴィスコンティは1971年8月に、撮影を開始させる予定だった。ところが、プロデューサーのニコール・ステファーヌは資金調達ができず、撮影の開始を延期せざるを得なかった。その結果、ヴィスコンティは別の大作『ルートヴィヒ』に着手し、彼による『失われた時を求めて』映画化の夢は消えた。ヴィスコンティの手で『失われた時を求めて』が映画化されなかったのは、かえすがえすも残念である。

幻の映画『失われた時を求めて』を、残されたシナリオから再現する

映画化はされなかったが、シナリオが残されているので、それを手がかりにヴィスコンティが撮ろうとした映画を再現することができる。ヴィスコンティの『失われた時を求めて』は19世紀末のパリ上流社交界が背景で、語り手(シナリオではマルセルと命名されている)と恋人アルベルチーヌ、シャルリュス男爵と音楽家モレルの、愛と嫉妬の苦悩のドラマであり、マルセルの自己発見(天職の発見)の物語でもある。そして、マルセルのゲルマント公爵夫人へのあこがれと幻滅、ゲルマント家の御曹司サン=ルーとの友情が描かれている。

映画の冒頭はノルマンディの海辺のホテルが舞台で、海辺やホテルの場面は、『ベニスに死す』を思わせる。ここでマルセルはアルベルチーヌと出会い、恋に落ちる。そして舞台はパリに移り、彼らは同棲生活を送るようになるが、マルセルはアルベルチーヌの同性愛の疑惑に苛まれる。突然、アルベルチーヌは失踪し、事故死する。一方で、ゲルマント家のシャルリュス男爵とモレルの屈折した関係が描かれる。洗練された貴族のシャルリュスは非常な教養人で、世紀末のデカダンスを体現する人物である。一方、モレルは下層階級出身の野心家、出世主義者である。シャルリュスはモレルを愛し、音楽家としての才能を評価するが、モレルに手玉に取られる。また、シャルリュスはモレルのパトロンを自認しているが、その株もヴェルデュラン夫人に奪われ、嫉妬に狂う。映画の終盤(第1次大戦下のパリ)でシャルリュスは、娼館で若い男たちを相手に倒錯した快楽に耽る。この時点で彼は華々しかった社交界の地位を完全に失い、肉欲の追求者となり果てる。この娼館の場面が実現していれば、『地獄に堕ちた勇者ども』の、湖畔のホテルでの突撃隊員たちの乱交場面と双璧をなしたであろう。

終生変わらなかった死にゆく者への善良なる眼差し

シャルリュス男爵の失墜はゲルマント家、または貴族階級の失墜を象徴している。ゲルマント公爵夫人に代表されるゲルマント家は、フランス王家を凌ぐ由緒正しい名門貴族である。しかし映画の終盤、彼らの存在は色褪せる。ゲルマント家はブルジョア階級の登場人物に侵蝕され、その純粋な貴族の系譜が断たれてしまう。ユダヤ系のブルジョア教養人のスワン氏と元高級娼婦のオデットとの間の娘ジルベルトは、ゲルマント家のサン=ルーと結婚する。また、芸術家のパトロンを自負するブルジョアの俗人ヴェルデュラン夫人も、結婚によってゲルマント家の一員になる。さらにオデットはゲルマント公爵の愛人になり、ゲルマント公爵夫人の社交界での地位は失墜する。ヴィスコンティの『失われた時を求めて』は、『山猫』とも通じる階級交代のドラマでもある。プルーストもヴィスコンティも、かつて栄華を極めた貴族たちの去りゆく姿を、深い愛情を持って見つめていたのだ。

紅茶に浸したマドレーヌの味、グランドホテルのややノリの効きすぎたナプキンの肌触り…など『失われた時を求めて』の中では、主人公の五感でとらえたことが「絶対的な快感」を導く重要な要因となっている。これは音に対しての感覚もまたしかり、である。ヴィスコンティの書いた『失われた時を求めて』のシナリオを読むと、世紀末のパリ上流社交界の登場人物が動きだし、会話を交わす。さまざまな音が聞こえる。汽車の汽笛、ノルマンディ海岸の潮騒、少女たちの話し声、パリの街路を走る馬車や自動車の音、空襲警報のサイレン、そしてコンブレーの鈴の音。読んでいるだけで、完成しなかった幻の名作が、私たちの想像の中で立ち上がり、生き生きと展開し始める。しかし、映画の音楽は聞こえてこない。フランクか、またはフォーレだろうか? ヴィスコンティが『失われた時を求めて』で使おうとした音楽は、謎のままである。

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

- BY :

- MEN'S Precious2013年冬号 ルキーノ・ヴィスコンティ官能と背徳に潜む、善良なる眼差し

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク