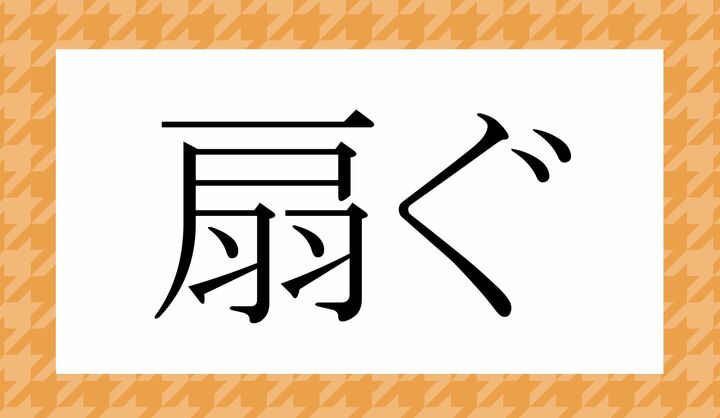

「扇ぐ」ってなんと読む?「おうぎぐ」ではありませんよ!

明日・5月1日は『扇の日』です。平安時代、この日に宮中で、夏の到来に備えて帝から内侍(ないし)に夏扇(なつおうぎ)を支給する「給扇の儀」という行事があったこと、『源氏物語』で愛し合う男女が互いの扇を贈り合う文化が描かれていることと、51(こい=恋)の語呂合わせが通じることなどから、この日付が選ばれました。ということで、本日は「扇」という字の入った日本語クイズをお送りします。

【問題1】「扇ぐ」ってなんと読む?

「扇ぐ」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:扇を使って行う、基本的な行動といえば…?

<使用例>

「すし飯をつくるから、あなた、扇ぐ役をやってちょうだい」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 扇ぐ(あお-ぐ) です。

「扇ぐ」と書いて「あお(ぐ)」、答えを知るとそのものズバリな読み方ですが、知らないと意外と思いつかなかったのでは?

さて、2問目にまいりましょう。

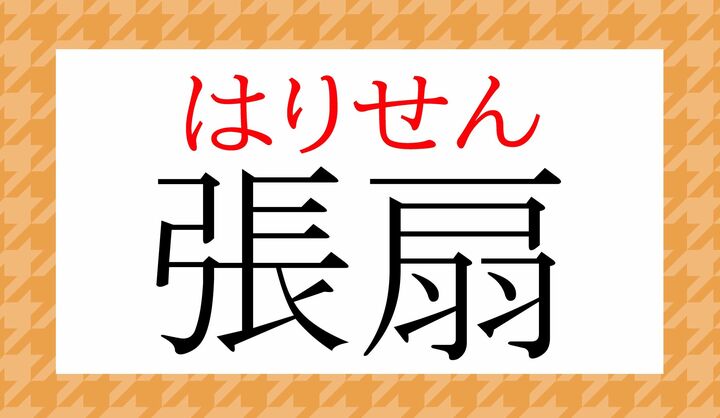

【問題2】「張扇」ってなんと読む?

「張扇」の読み方として正しくなるよう「は○○○」の○に、それぞれ、かな1文字ずつ入れて完成させてください。

ヒント:「漫才などの掛け合いで、相手の頭を打つ小道具。大きな紙を蛇腹状に畳んだもの」です。

<使用例>

「張扇(は○○○)を使うと、叩くシーンを、少ないダメージで派手に見せる効果があるわね」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 張扇(はりせん) です。

ちなみに「張扇(はりおうぎ)」と読むと、「講談師が調子をとるため釈台を叩いたり、能楽の稽古で拍子をとるときに使う、大きな音を出しやすい仕様の扇」を指します。

***

本日は、5月1日『扇の日』にちなんで、「扇」という字の入った日本語から、

・扇ぐ(あお-ぐ)

・張扇(はりせん/はりおうぎ)

の読み方、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/京都扇子団扇商工協同組合ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱