【目次】

【前回のあらすじ】

大河ドラマ『べらぼう』。4月27日は「ありがた山スペシャル」と題して、特別編が放送されました。出演者から戯作者・朋誠堂喜三二を演じている尾美としのりさん、蔦重(横浜流星さん)の義兄・次郎兵衛の中村蒼さん、瀬川がいた女郎屋「松葉屋」の女将いねの水野美紀さんが出演。そして、『べらぼう』のファン代表として前作『光る君へ』で清少納言を好演したファーストサマーウイカさんも。3分の1近くの放送が終了したこのタイミングでのスペシャル放送は、出演者と共にこれまでを振り返りつつ、撮影時のエピソードなども知ることができて楽しめたのではないでしょうか。

そして先日放送されたのが、第17回「乱れ咲き往来の桜」です。

青本10冊を同時刊行して大賑わいの耕書堂に、若い娘たちが“蔦重見物”に。蔦重をモデルに歌舞伎が興行されるほど、世間は蔦重を成功した青年と評していたのです。江戸市中の版元たちはおもしろくありません。しかし当の蔦重の関心は、さらなるおもしろい出版物づくりです。

そこへ、源内の墓前供養にとひっそり吉原にやってきた新之助(井之脇海さん)が訪ねてきます。うつせみ(小野花梨さん)と駆け落ちをした彼は、とある村で農業をして幸せに暮らしているのだとか(生きていました! 良かったですね)。

そんな新之助が村人たちから頼まれて市中で購入してきたというのが往来物(おうらいもの)なる書物。往来物とは寺子屋や庄屋などで使われた教科書のこと。読み書きなどの初歩的な手習いから、商売や農業に必要な知恵を授けるものまで、その種類は100種ともいわれていたとか。

往来物が地方に正式流通していないことに気付いた蔦重は、よりよい往来物をつくるため、吉原に遊びに来た地方の有力者たちに取材し、さまざまな往来物を出版します。しかも彼らに「わしも本づくりに関わった」と共同出版者のように感じさせることでコンスタントに注文が入るように。これは、各地に耕書堂の私設営業所をつくったようなもの。大きな仕事となりました。

こうして江戸市中の版元に邪魔されない独自の販路を開拓した蔦重、いよいよ「江戸のメディア王」の本領発揮というところでしょうか。平賀源内(安田顕さん)をはじめとする多くの人々に支えられ助けられてきたけれど、恩返しは「耕書堂を日の本一の本屋にするしか道がねえんでさぁ」と、蔦重は目を細めるのでした。

一方の老中・田沼意次(渡辺謙さん)は、相良(現在の静岡県牧之原市)に城が完成。殖産興業を進めて地場産業を整え、道路を敷くなどして民の生活基盤を盤石なものにしてからの築城は源内のアドバイス、意次と源内が思い描いた理想の国が相良で叶ったのです。

この第17回は、前回獄中死した源内を、蔦重と意次がそれぞれの方法で偲ぶ回でした。

さらには、将軍家の後継者問題、一橋治済(生田斗真さん)の不気味さ、幼いころから蔦重を慕う誰袖花魁(福原遥さん)のラブラブ攻撃、倒れた大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)など、気になるエピソードも満載。そして…蔦重は行方不明となっていた唐丸(渡邉斗翔さん)をついに見付けたのでしょうか。次回の放送もめちゃくちゃ楽しみです!

【東京国立博物館「蔦屋重三郎」展で『べらぼう』ゆかりの浮世絵を!】

今回は、4月26日に配信した蔦重展レポートの後編をお届けします。2025年4月22日(金)から上野の東京国立博物館 平成館で開催されている特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」では、『べらぼう』の登場人物たちが手にする版本や一枚ものの浮世絵の、江戸時代につくられた実物が鑑賞できます。

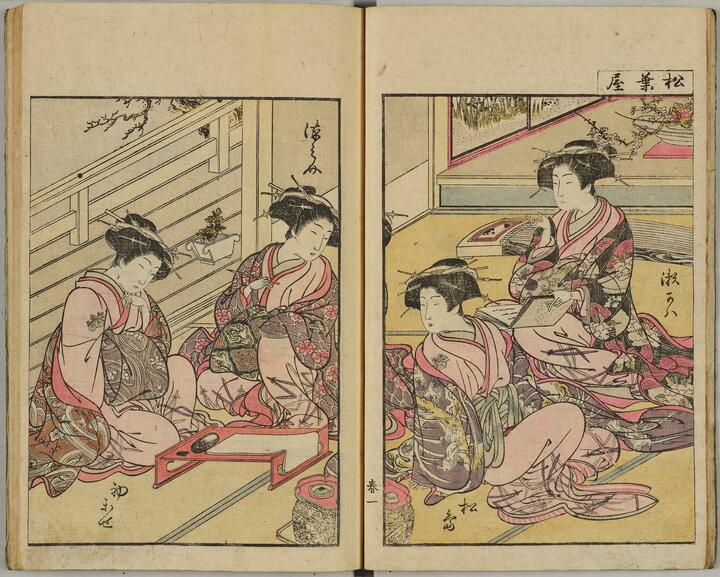

例えば豪華な『青楼美人合姿鏡』は、第10回放送「『青楼美人』の見る夢は」で鳥山検校(市原隼人さん)に身請けされる瀬川(小芝風花さん)に、「俺と花魁をつなぐもんはこれしかねぇから。俺ぁその夢を見続けるよ」と蔦重が手渡した錦絵本。そこに描かれた瀬川は、いつものごとく本を読んでいるのです(泣ける…)。展示会場でこのページを見付けたときには、あのシーンを思い出してグッとくるものがありました。

浮世絵は本来「作品」ではなく「商品」です。当時の人たちもこれを鑑賞することによって江戸の風物や流行、文化を知ったのです。人気の花魁ともなれば床の間付きの自室をもち、琴や生け花、香道や書画などさまざまな芸事や教養を身に付けていた――この1図を見るだけでも『べらぼう』の鑑賞が深まる思いがします。

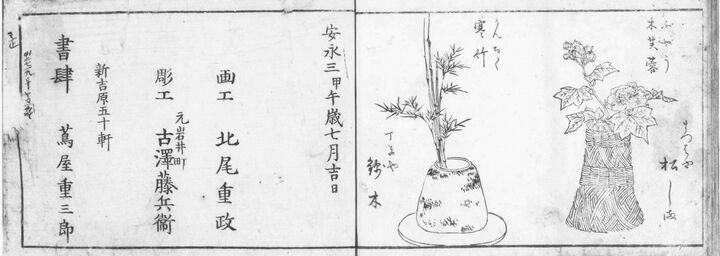

浮世絵が商品である証しに版本の最終ページには「奥付」があり、作者や版元など制作者が明らかにされています。下図は蔦重のデビュー作ともいえる『一目千本』の奥付(左ページ)。絵師は北尾重政、彫師は元岩井町の古澤藤兵衛、そして版元は新吉原五十間に軒を構える蔦屋重三郎、というわけです。

この奥付、享保の改革時にあの大岡越前の発令によって始まったもの。わいせつなものや海賊版を取り締まるためですが、制作者は出版物に責任をもちなさい、ということでもあるわけです。奥付は明治時代の出版法で改めて義務化され、戦後に廃止されましたが、現在も習慣として残っています。本展覧会ではこの『一目千本』も展示されていますが、どのページが開かれているかは会場へ行ってのお楽しみ。このページが見られなくても「版本には奥付が…」と思い出してください。

【誰かに話したくなる浮世絵鑑賞の「ポイント」3選】

「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」展では、大河ドラマ『べらぼう』との相互関係を見付けながらの鑑賞が楽しいのですが、ここでは浮世絵自体を楽しむポイントをご紹介します。

ほとんどの浮世絵は木版画です。一点ものではないところや、摺り具合いや保存状態などによって同じ図でもよし悪しがあるなどの点から、美術品としての価値はなかなか見出しにくいかもしれませんね。けれど本展のように上質なものが出陳される展覧会は、浮世絵初心者にはうってつけ! 数ある鑑賞ポイントのなかから、初心者でもわかりやすい見どころを3つに絞ります。

■色がないのに柄が浮き彫り!? 江戸時代のエンボス加工「空摺」

上の図版画像ではわかりにくいのですが、この絵図のキモは中央の花魁たき川の白い着物。華やかな色柄の着物より見どころを備えています。展示会場で実際に目を凝らして見ると、下の画像のように柄が浮き上がって見えるのです。これは「空摺(からずり)」といって、絵具を付けずに摺って板木に施された凹凸で表現する木版技法のひとつです。本作のように白い着物の柄によく使われました。

■無背景なのに「雲母摺」でこの艶やかさ!

第17回放送の終盤、蔦重は行方不明となっていた唐丸をついに見付けたようでしたね。蔦重は、春信風、湖龍斎風に描かれた北川豊章という絵師の作を見て、かつて唐丸に「まずな、春信の画風で花魁たちを描くんだ。その次はおんなじ花魁を湖龍斎風で描くんだ。その次は重政風にってな」と伝授していたことを思い出します。

この北川豊章がのちの喜多川歌麿なのですが、本展覧会にも蔦重プロデュースによる歌麿作品がてんこ盛り。特に見応えがあるのが、浮世絵師・歌麿をブレイクさせた「美人大首絵」の数々です。

浮世絵には、風俗画(主に版画ではなく一枚物の肉筆画)、役者絵、美人画、相撲絵、風景画、花鳥図、おもちゃ絵などさまざまジャンルがありますが、歌麿が得意としていたのは美人画です。日本では人物は全身を描くものという伝統がありました。立っていても座っていても寝ていても、上の『雛形若菜初模様』のように基本的には全身を描いてきたのです。

ところが蔦重は歌麿に上半身像の美人画を描かせました。ときは寛政の改革の真っただ中。贅沢が禁止だったため、空摺技法が使える厚手の和紙は使えず、色数も少なく抑え、細かな彫刻表現も避けなければなりません。上半身にぐっと寄った人物像なら、大雑把な彫刻や少ない色でも見応えが出ます。

さらに背景を描かないことで「彫りもあっさりしてますよ」と規制を守っているところをアピール。実はこの無背景というところが鑑賞のポイントです。背景を描かず1色で塗りつぶす浮世絵は「地潰し」といって以前から制作されていましたが、蔦重はここに雲母(うんも)という鉱物による絵具を用いた「雲母摺(きらずり)」を施しました。

本展で展示されている実物では、淡いシャンパンゴールドのように煌めく背景を目にすることができます。「キラキラした雲母って高価じゃないの?」と思うかもしれませんが、雲母は意外に安価な素材だったようです。

歌麿の美人大首絵のなかでいちばん知られているのは、この「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘」でしょう。浮世絵は、最新の着物の色柄や髪型の流行を伝えるファッション誌のような役割も果たしました。本作では市松模様の華やかな振袖を着た娘が、不意に声をかけられて振り向いた…そんな姿を捉えたもの。大きく翻った袖が一瞬のきらめきのようなものを写しだしています。

手にしているのはオランダからの舶来もの、ガラス細工のポッピン(ビードロ)。振袖の柄も高価な玩具も横に張り出した燈籠鬢(とうろうびん)という髪型も、大店の娘でしょうか、“いいとこのお嬢”であることを物語っています。

上半身に寄ったことで、顔の表情や手の仕草などがより繊細に表現でき、鑑賞者はその人物の内面にまで想いを馳せることができるようになった点も、蔦重が始めた企画である大首絵の特徴です。

■これが木版!?と目を疑うほどの繊細な表現

美人画の髪の表現にも注目です。難波屋おきたは喜多川歌麿が繰り返し描いた“寛政三美人”のひとり。浅草寺境内随身門の脇で営業した水茶屋「難波屋」の看板娘です。

上図も無背景で、ますます規制が厳しくなった寛政7~8(1795~96)年ごろの作。遊女以外の女性の名前を記すことが禁じられたため、画面の端に判じ絵を描いてモデルが誰であるかを知らせました。本図は、菜が2把で「なにわ」、船が浮かぶ沖と田んぼで「おきた」、モデルは難波屋おきたというわけです。

見どころは髪の表現。カーブを描いた櫛目の跡、ふっくら張り出した燈籠鬢と豊かな髷(まげ)、生え際の超繊細な表現。艶やかな黒髪が美人の条件だった時代、こうした表現は大変重要でした。絵師が描いた下絵を緻密に表現する彫師と、絶妙な絵具の乗せ具合いや摺り加減でフィニッシュさせる摺師。浮世絵は、絵師や版元だけでなく彫師や摺師の腕にもかかっているのだと、この展覧会で上質な浮世絵を鑑賞しながらつくづく思うはずです。

【日曜日の『べらぼう』がより楽しみになる蔦重展は6月15日まで】

上野公園の一角にある東京国立博物館。その平成館で開催中の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」は6月15日(日)まで開催。会期中に展示替えのある作品も多いので、何度行っても新鮮に楽しめるかもしれません。9時30分から17時までの開館ですが、毎週金曜日と土曜日は午後8時まで開館(入場は閉館の30分前まで)、月曜日は休館。観覧料2,100円で、表慶館で同時期開催の展覧会「浮世絵現代」も鑑賞できるので、新旧浮世絵鑑賞をぜひお楽しみください。

※詳細は東京国立博物館の公式サイトをご確認ください。

【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第18回 「歌麿よ、見徳は一炊夢」のあらすじ】

青本の作者を探していた蔦重(横浜流星さん)は、北川豊章(加藤虎ノ介さん)という絵師が描いた数枚の絵を見比べるうちに、ある考えが浮かぶ。早速、豊章を訪ねるが、長屋で出会ったのは、捨吉(染谷将太さん)と名乗る男だった。

そんななか、蔦重は朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)に、新作青本の執筆を依頼する。女郎屋に連泊できる“居続け”という特別待遇を受けて書き始めた喜三二だったが、しばらくして喜三二の筆が止まってしまう。

※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第17回「乱れ咲き往来の桜」のNHKプラス配信期間は2025年5月11日(日)午後8:44までです。

- TEXT :

- Precious編集部

- ILLUSTRATION :

- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946

- WRITING :

- 小竹智子

- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『教えてコバチュウ先生! 浮世絵超入門』(小学館)/『はじめての大河ドラマ べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 歴史おもしろBOOK』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館) :