ウィーン時代の初期作品とロンドンでの試行錯誤

展覧会では、年代を追って、ルーシー・リーの作品の変遷を辿ります。

20世紀初頭のウィーンで、ユダヤ系の非常に裕福な家に生まれたルーシー・リー。ウィーン工芸美術学校で陶芸を学びました。当時のウィーンでは、絵画や彫刻といったいわゆる純粋美術だけではなく、日用品を通して美意識を表現しようとしたウィーン工房のアーティストたちが活躍。ルーシーもそんな時代の空気を吸収して、装飾性の高いデザインのうつわを制作しています。

戦争の足音が近づく1938年、オーストリアがドイツに併合され、ルーシーは、ナチスの迫害から逃れるためにロンドンへ渡ります。ここで、イギリス陶芸界の中心的存在であったバーナード・リーチに作品を見せる機会を得るのですが、ろくろを使って薄く引き上げられたルーシーのうつわを見たリーチは「薄すぎて陶器らしくない」と批判。それを受け、ルーシーはしばらくリーチ風の厚手で素朴な作品を制作します。

しかし、それも少しの間のこと。後に制作のパートナーにもなる彫刻家志望の青年、ハンス・コパーとの出合い、ルーシーは本来の繊細なうつわの世界を再び追求するようになります。

展覧会では、当時から日本でも人気の高かったリーチ作品も並びます。

東洋との出合いによって表現の幅が広がって

この展覧会では、「ヨーロッパと日本、双方の視点からルーシー・リーの作品を紐解く」ことにも挑戦しています。リーチは、民藝運動を推進した柳宗悦とも関係が深く、当時のイギリスでは東洋陶磁に注目が集まっていました。陶芸家の濱田庄司もリーチと交流があり、こうした洋の東西が入り混じる背景の元で、ルーシーも表現の幅を広げていきます。

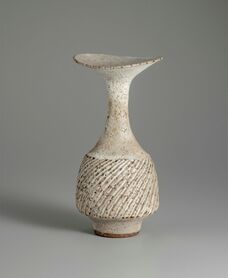

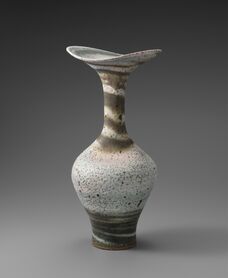

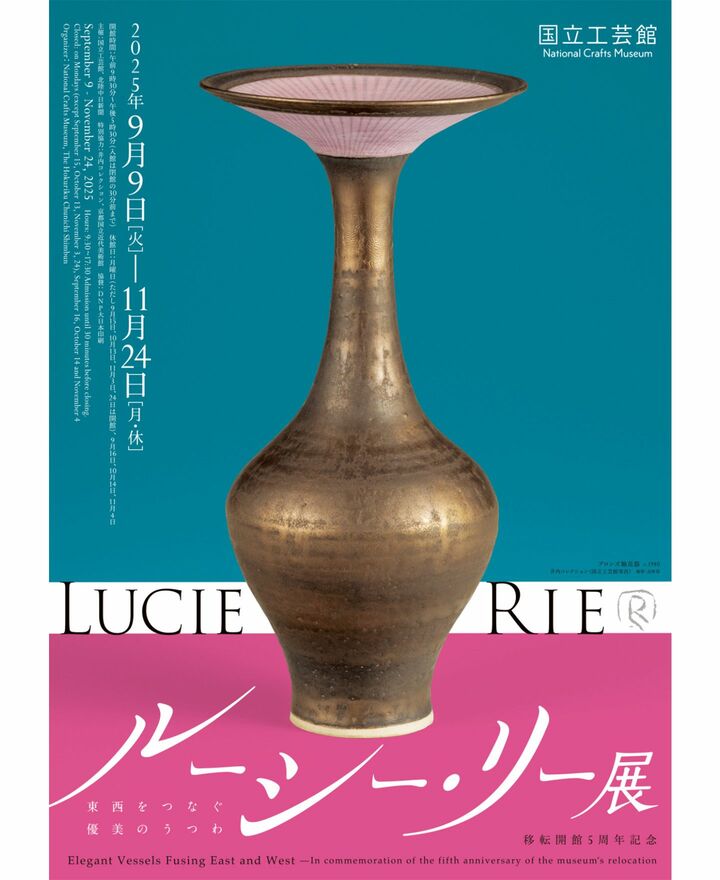

たとえば、器の表面をヘラやカンナなどで均等に掻き取っていく「鎬文」という手法が印象的な《白釉鎬文花瓶》。下から立ち上るような、首の細いしなやかなフォルムとの組み合わせが新鮮です。

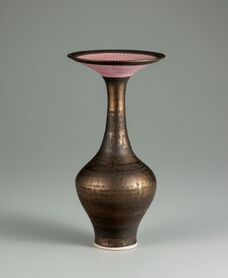

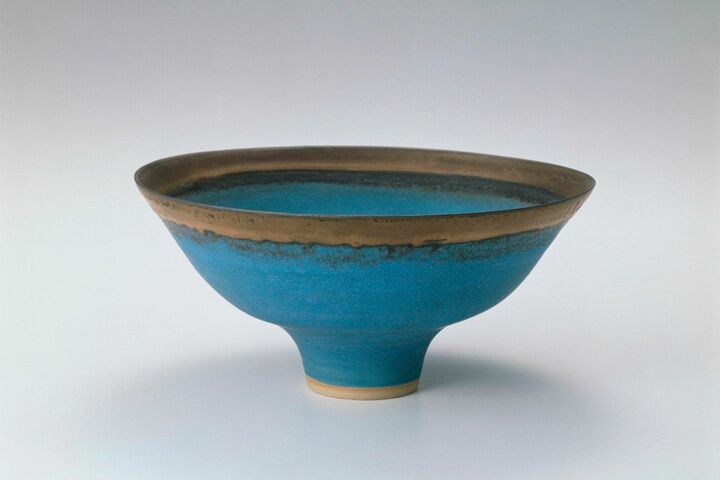

1970年以降に制作された鉢と花器を紹介する展覧会の終章では、現在、私たちがよく知るルーシー・リー、つまり「小さな高台」「大きく広がる口縁」「ろくろを使って薄く引き上げられることで生まれる流れるようなフォルム」「上品でドラマティックな色彩」をもつ作品がたっぷり登場。ピンクの鉢が並ぶ展示には心が浮き立つよう!

展覧会の冒頭で流している資料映像や、各所に展示されたルーシーの写真にも注目を。ウィーンからロンドンへ、戦争の影響で故郷を離れることになっても、陶芸の道を一途に歩き続けたルーシー。「新しい作品は新たな出発。私はいつも生徒です」「ろくろを回しながら死にたい」――。その言葉からは、純粋で、真っ直ぐな人柄が伝わってきます。

2025年はルーシー・リー没後30年。今もなお根強い人気を誇る彼女の奥深い魅力に触れてください。

明治後期に建てられ、1997年に国の登録有形文化財に登録された木造の旧陸軍施設「旧陸軍第九師団司令部庁舎」と「旧陸軍金沢偕行社」を移築・活用した建築も見どころ。

◇Information

- 移転開館5周年記念 ルーシー・リー展 ―東西をつなぐ優美のうつわー

- 会場/国立工芸館

期間/開催中〜2025年11月24日(月・休)

開館時間/9:30〜17:30(入館は閉館の30分前まで)

休館日/月曜日(ただし9月15日、10月13日、11月3日・24日は開館)、9月16日、10月14日、11月4日 - TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

- 観覧料:一般¥1,200ほか

住所/石川県金沢市出羽町3-2

- WRITING :

- 剣持亜弥