慣用句「お茶を濁す」…正しく使える?語源は?

明日、10月26日は、さまざまな記念日に指定されていますが、まずは『柿の日』を取り上げましょう。柿を読んだ俳句と言えば、有名なのが正岡子規の『柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺』ですが、この句を詠むに至った奈良旅行の日付が、明治28(1895)年10月26日だったといわれていることにちなみ、柿の出荷の中心的な時期でもあることから、記念日として制定されました。

柿は、固めのものと熟したもので、それぞれの味わいが楽しめて、趣深い果実ですよね。では、本日一問目のクイズとまいりましょう。

【問題1】「熟柿」ってなんと読む?

「熟柿」という日本語の、音読みの正しい読み方をお答えください。

<使用例>

「凍らせた熟柿を半解凍にして、スプーンですくって、シャーベットのように頂くとおいしいのよ」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

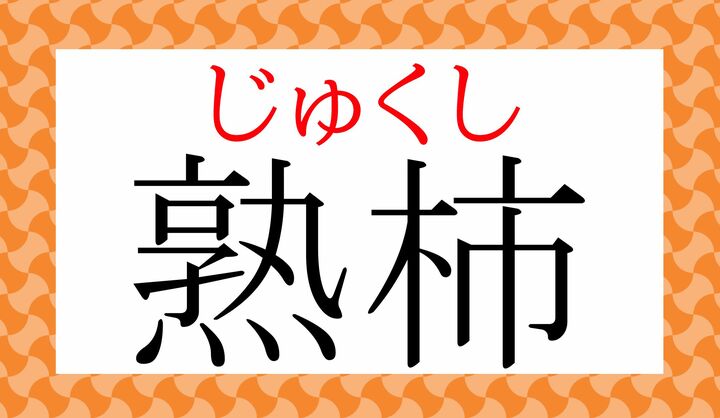

正解は… 熟柿(じゅくし) です。

「熟柿」という表記については、訓読みでは「じゅくしがき」、混合では「うみがき」という読み方もございます。柿の実は大昔から日本に根付いている貴重な甘味ですので、読み方や呼び名もバリエーションが多いのですが、大人の語彙として一般的に、二文字とも音読みの「熟柿(じゅくし)」が無難でしょう。全体がゼリー状になったような、完熟の柿を指す言葉です。

さて、10月26日は10(ど)2(ぶ)6(ろく)の語呂合わせで『どぶろくの日』にも指定されております。この時期はちょうど、新酒のどぶろくが飲めるシーズンの始まりで、日本酒愛好家の方はうずうずしていらっしゃるかもしれません。「どぶろく」は濁ったお酒ですので、二問目は「濁」という字の入った日本語をとりあげます。

【問題2】「お茶を濁す」ってどういう意味?

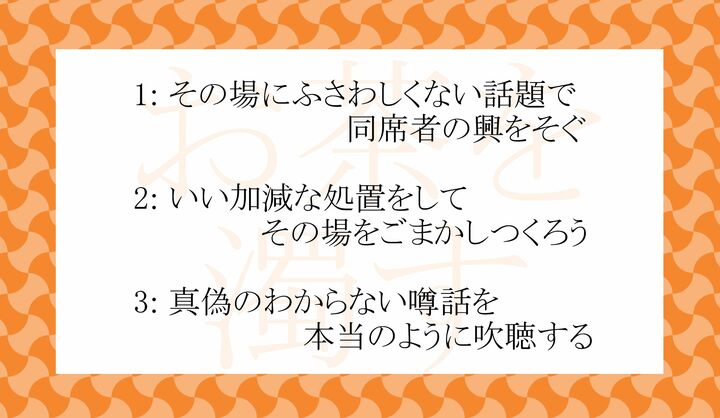

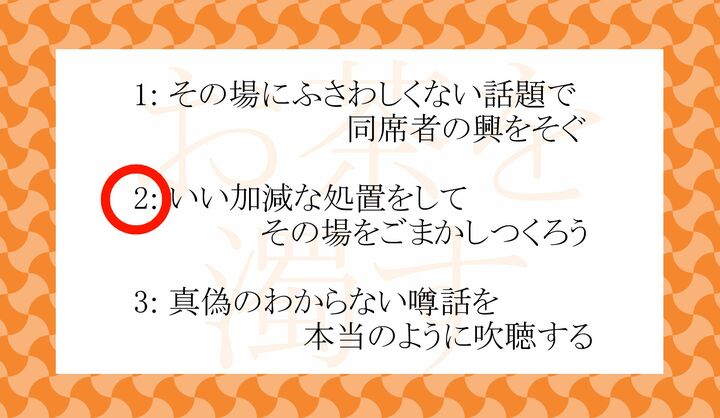

慣用句「お茶を濁す」の意味として正しいものを、以下の選択肢の中から選んでください。

1:その場にふさわしくない話題で、同席者の興をそぐ

2:いい加減な処置をして、その場をごまかしつくろう

3:真偽のわからない噂話を本当のように吹聴する

さて、正解は?

※画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 2:いい加減な処置をしてその場をごまかしつくろう です。

「お茶を濁す」は、茶道に由来する慣用句で、もとは「茶の作法をよく知らない者が、ほどよく茶を濁らせ、それらしい抹茶に見えるよう取り繕う」ことを言ったものです。

***

本日は、10月26日、『柿の日』『どぶろくの日』にちなんで、

・熟柿(じゅくし)

の読み方と、

・お茶を濁す

という慣用句の正しい意味、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/日本記念日協会ホームページ/語源由来辞典ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱