18世紀から始まった産業革命、植民地戦争で英国の地位は抜きん出た存在になった。霧の町ロンドンと言われていた当時、英国文学には多くの「怪物」が登場した。その怪物の正体は何か? 英国繁栄の陰に隠された秘密を、日本女子大学文学部の坂田薫子教授が解説する。

野蛮な男の顔を持つ二重人格者、吸血鬼、獣人そして宇宙人。ヴィクトリア朝後期に文学において出現したさまざまな「怪物」たち。それらは時代の状況を表象する、いわば鏡に映ったもうひとつの英国像だった。

英国の光と影をめぐる考察

18世紀後半から始まった産業革命が行き渡り、植民地争奪戦で抜きん出た英国は、19世紀のヴィクトリア朝に至って大英帝国としての爛熟期を迎えた。その一方で、ロンドンは工場や住宅の煤煙などで昼なお暗い「霧の街」となり、イースト・エンドには貧民街が形成された。そこでは売春や犯罪が横行し、あの有名な「切り裂きジャック」事件も起こった。繁栄の輝きの一方にある影の部分の暗さ、深さが、ヴィクトリア朝後期の特徴かもしれない。

そしてこの時代、メディアの発展とともに隆盛した英国の文学に、多くの「怪物」が現れた。ロバート・ルイス・スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』、そしてハーバート・ジョージ・ウェルズの『タイム・マシン』『モロー博士の島』『宇宙戦争』といった一連の作品群。いずれにも、さまざまな異形の怪物が描かれ、現代まで長く読み継がれている。

「最近も『ジキル博士とハイド氏』を研究課題に取り上げた学生がいたのですが、その学生は、『フランケンシュタイン』のような、『ジキル博士とハイド氏』よりも一世紀近く前の作品に描かれるモンスターは体が大きいのに、なぜかこの時代からモンスターは小さくなっていくと指摘していて、非常に興味深く感じました。それはおそらく、『フランケンシュタイン』の時代にはまだなかったダーウィンの進化論から派生した人種退行理論により、猿など劣った種に先祖返りすることに恐れを感じる、当時の感覚が投影されていると思います」

こう語るのは、日本女子大学文学部の坂田薫子教授。ヴィクトリア朝の英文学に通じ、「イギリス十九世紀末小説の怪モンスター物たち」という論文も発表している。その論文によれば、こうした19世紀末の怪物たちが生まれる要因として、インドの反乱やボーア戦争などによって英国人の心に去来した大英帝国の衰退、さらには英国人という人種そのものに関する退行の疑念があったという。

逆進化論とも呼ぶべきこの退行理論に拍車をかけたのは都市部に顕著になった社会問題であった。十九世紀ヴィクトリア朝は前例のない人口増加を経験するが、人口の集中した都市部はスラム街化し、貧困、失業、栄養不良、売春行為、犯罪、アルコール中毒、自殺、汚染公害といった諸問題に虫食まれていく。

1880年代に始まったチャールズ・ブースらのロンドンにおける大規模な社会調査は、今都市部で起こっていることは、社会規範を受け入れられない不適合者である最下層階級の人々が激増し、次々と社会適合性のない子孫を産出していることなのだとヴィクトリア朝の人に確信させてしまう〞(坂田論文「イギリス十九世紀末小説の怪モンスター物たち(1)」より)

ウェルズの『タイム・マシン』に描かれた未来には、知性と肉体ともに弱体化した、地上に住むエロイ族と、活動的だが野蛮で獣性すら感じさせる、地下に住むモーロック族という2種の人類の末裔が登場する。両者はヴィクトリア朝の不労所得者層である上流階級とスラムに住む労働者階級を下敷きにし、両者が退行しきった状態を描いている。地下に追いやられたものの、力をつけたモーロック族は、かつての支配階級だったエロイ族を飼育し、捕食する。そのモーロック族のさまを見て、時間旅行者は彼らを「怪物」と呼んだのだった。

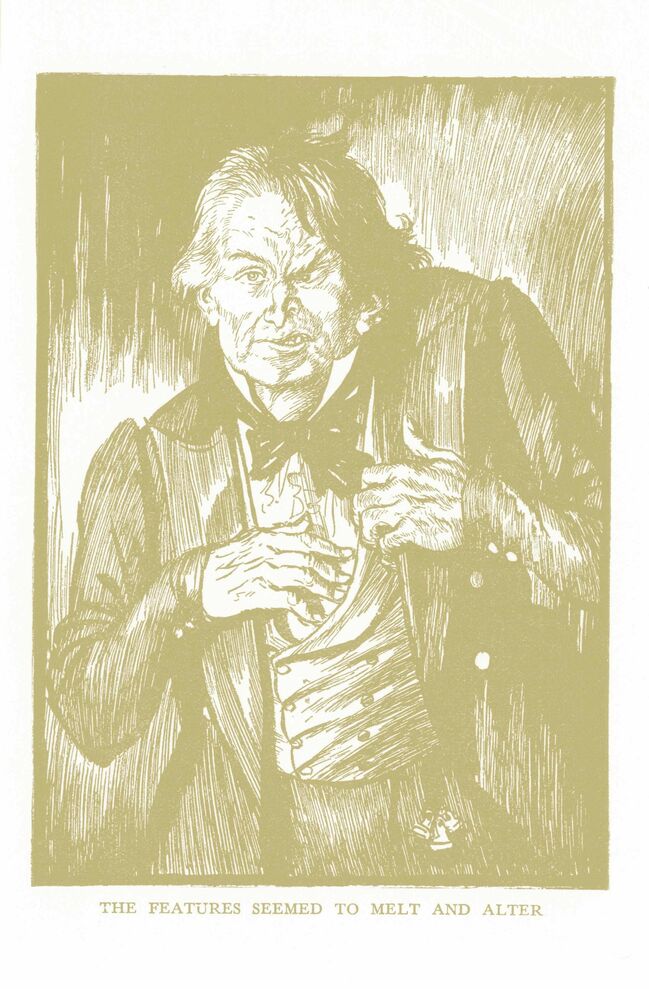

怪物が生み出された背景には、ヴィクトリア朝のモラルの厳格さもある。ヴィクトリア朝後期の最大の禁忌はホモセクシャルで、しかも前出の退行理論と結びつき、英国人の男性性を損なうものとして、社会から排除されようとしていた。かくしてオスカー・ワイルドはその表現と言行においてホモセクシャル性を咎められ、収監された。その10年ほど前に発表されたのが、スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』。二重人格を描いた小説として知られる本作は、実はホモセクシャルをほのめかすものでもあると、坂田教授は分析する。

『ジキル博士とハイド氏』の最終章となっているジキルの陳述書で、ジキルは自らを「二重生活者」と呼び、自分の「奥深い二重生活」について詳細に語っている。(中略)ヴィクトリア朝後期の読者にとっては、「二重生活」という表現は単なる二重人格以上の意味を持っていた。研究者エレイン・ショウォールターによると「多くの中産階級者にとって、ホモセクシュアリティは二重生活を表象し、結婚と家庭を含む立派な日中の世界がホモエロティシズムの夜の世界と並んで存在していた」という。「二重生活」はヴィクトリア朝の文学テクスト内では言語化してはならなかったホモセクシュアリティの隠喩の役割を果たしていたのである(同論文より)

そしてハイド氏の描写、類人猿のような外見とその存在感がもたらす嫌悪や恐怖といった怪物性についての表現は、退行理論とその延長にある同性愛恐怖症の反映であると、坂田教授は語る。

怪物とは自分自身であり、繁栄の英国の陰画である

では、怪物は何者なのか。坂田教授はその一端をあの『ドラキュラ』に見る。

「(主人公の)ハーカーが自分を鏡に映したときに、後ろにいるはずのドラキュラは映りません。ドラキュラは彼の内側にしか存在していないことを示唆しています。また作中ではドラキュラを見て嫌悪を感じる人と、彼に何の違和感も覚えない人がいる設定になっています。つまりそれは、ドラキュラの中に自分たちの抑圧された欲望を見出している者だけが彼を排除したがっていることを暗示しています。自分が一歩踏み間違うとなってしまう姿として」

さらに坂田教授は次のようにも分析する。

「産業革命の前までは、英国は遅れた国でした。文明・文化の先端はルネサンス以降イタリアかフランスで、何か問題があれば解決法も用意されていました。それが産業革命により初めてナンバーワンとなり、新しく生じた問題をすべて自分たちが解決しなければならなくなりました。明日どうなるだろうか、この問題が解決できるのかという不安が、当時の英国社会全体にとってプレッシャーだったのではないでしょうか。自殺率が増え、精神的に病む人たちも増えて、心理学などが発展しますが、そうした負の側面が、怪物という形で出てきている可能性があります」

怪物たちは英国そのものであり、繁栄の副産物として、恐怖をもって人々を緩和したのだ。

『フランケンシュタイン』とゴシック・ロマンス

英国では16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパより持ち込まれた騎士道物語(その中には「英国の光と影をめぐる考察①」で取り上げたアーサー王にまつわる物語も含まれる)が人気となったが、18世紀になるとそれら騎士道物語を下敷きとして、主に中世を舞台としたゴシック・ロマンスが流行する。その中では、かつて騎士が戦った竜や巨人が、幽霊や怪物として描かれるようになった。

1818年には「人造の怪物」が登場する『フランケンシュタイン』がメアリー・シェリーによって書かれ、ゴシック・ロマンスの世界観にさらなる広がりをもたらした。ゴシック・ロマンスとは主に18世紀から19世紀中盤までの作品群を指すが、19世紀後半にブラム・ストーカーが書いた『ドラキュラ』も、その舞台設定などからゴシック・ロマンスの系譜と捉えられている。また、ゴシック・ロマンスが描いた世界や表現手法などはジェイン・オースティンやエミリー・ブロンテといった小説家たちにも影響を与えた

近代英国を確立したヴィクトリア朝とは

1837年に18歳で即位し、1901年に崩御したヴィクトリア女王。60年を超えるヴィクトリア朝は産業革命を経て英国が最も発展した時代であり、世界の4分の1の人口を支配する最大の帝国となった。

規律やモラルを重んじる志向が強かった一方で、経済などの近代化の中で、地主として不労所得を得ていた貴族やジェントリー層の上流階級に金融や産業で成功した企業家が加わるようになるなど、緩やかに社会システムが変化していった。

さらに文化の領域においては、『ドリアン・グレイの肖像』を著したオスカー・ワイルドが作品内容と自身の言行がもとで投獄されるなど、それまでモラル上隠されてきたことが明らかになり、広く認知されるような事態も起きている。また、都市における労働者の急増による貧困層の増大と、スラム化も進み、デモなども起こるような状況下で、社会主義を標榜するフェビアン協会が設立された。今日の英国の構成するさまざまな要素が、各分野において出そろった時代でもあった。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者

- BY :

- MEN'S Precious2016年秋号 英国の光と影をめぐる考察より

- クレジット :

- 坂田薫子/談 構成・文/菅原幸裕