あれはたしか1970年代の半ばだったが、筆者は、週1度の新宿通いが待ち遠しくてたまらない時期があった。当時できたばかりの新宿住友ビルで、これまたできたばかりの朝日カルチャーセンターが、憧れのコラムニスト植草甚一の「ミステリー講座」を開催していたからだった。

当時の植草は、エッセイ集『ぼくは散歩と雑学が好き』(1970年)の著者として、また『ワンダーランド』という雑誌の責任編集(編集長とはまた違う)として、すでに当時のサブカルチャーブームの教祖的な存在であった。

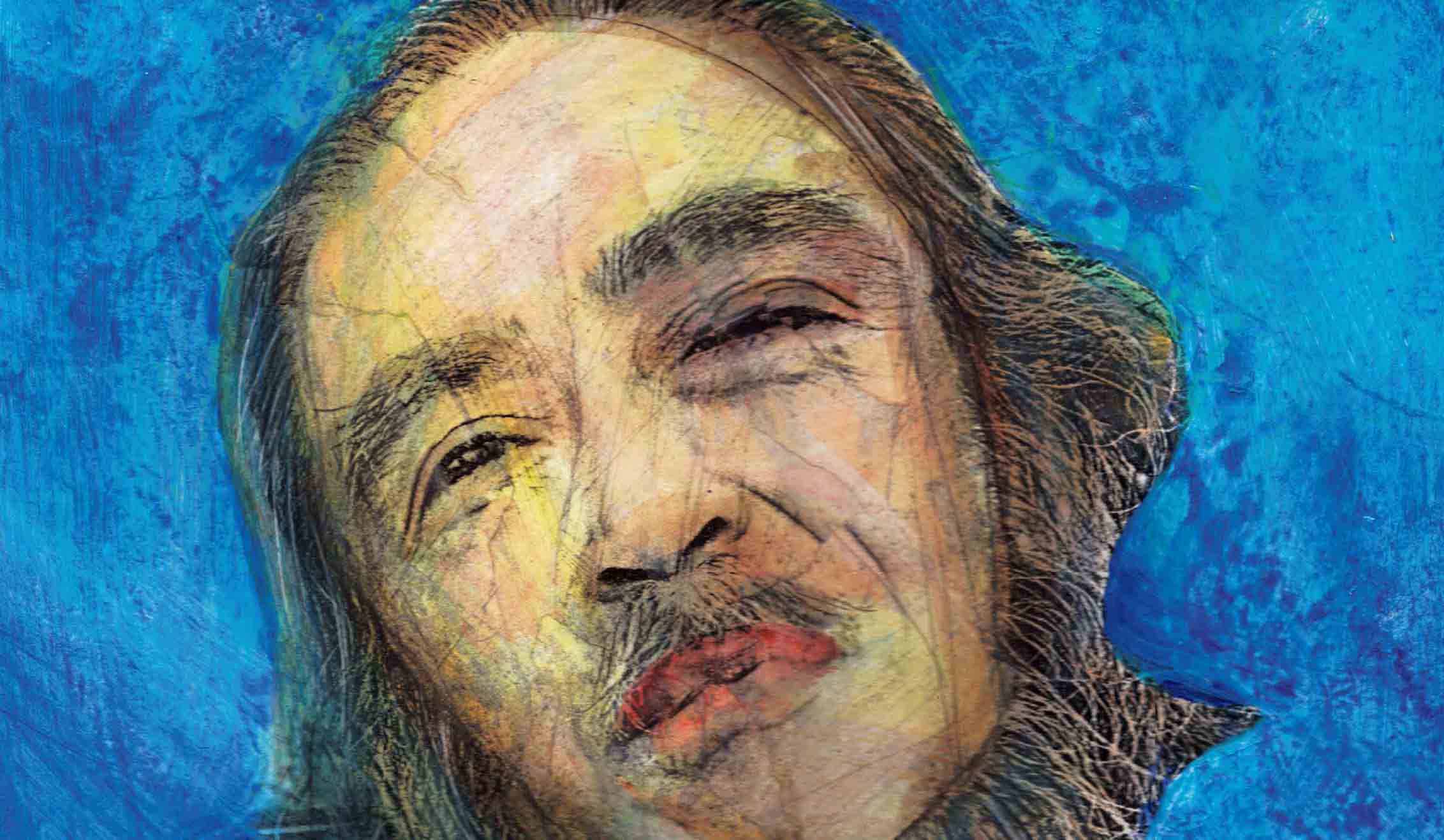

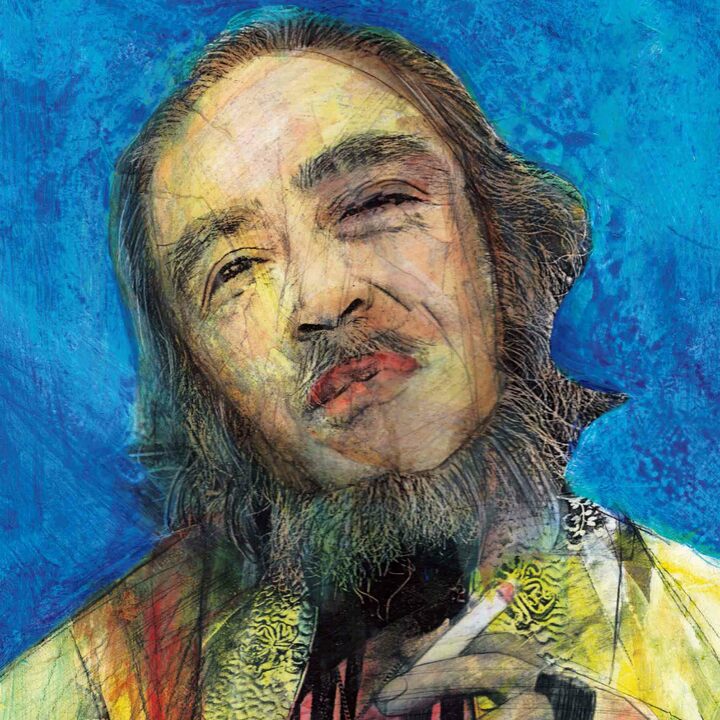

安楽椅子の探検家

植草甚一

ところが教壇に上った植草は、想像よりずっと小柄で、声も小さい。B5の紙数枚に書かれたレジメに沿って高めの声でたんたんと話す様は、ひっぱりだこの人気コラムニストというよりも私大文学部の気弱な教授風。筆者の期待とはまるで違っていたが、いまから思えばこのたんたんとした、なんというのだろう、飛ぶでもなければ、走るのでもない、まさに散歩のようなリズム感の人生の歩き方が、この’70年代、’80年代きってのダンディを特長づけていたのである。

植草は、1908年(明治41年)、日本橋生まれの江戸っ子である。木綿問屋の跡取り息子であった甚一は、5歳で初めて映画を観、9歳で姉と映画館通いを始めるなど、すでに子供時代から趣味的生活にどっぷりはまっている。15歳のときに関東大震災で被災。家業は傾くが、苦労した、辛酸をなめたという話は彼の口からは聞こえてこない。その後、早稲田の理工学部に入学。女遊びを覚え、左翼思想にかぶれたりするが、趣味的生活はすっかり板につく。『ニューヨーカー』などの洋雑誌やヴァン・ダインなどのミステリーを読みふけり、芝居のセットをイラストで描き、翻訳を始め、ついには大好きな映画の東宝に入社。なにか大きなドラマがあったというわけでもなく、おいしいところだけをつまみ食いしながら生きているような青年時代なのである。

太平洋戦争中は、さいわいにも赤紙を逃れ、こんどは映画に熱中。1949年からは本格的な映画評論、1957年にはジャズに開眼し、雑誌『映画の友』に「モダン・ジャズを聴いた600時間」を執筆。異色の映画評論家、ジャズ評論家、またミステリー評論家としてたんたんと執筆を続けているうちに『ぼくは散歩と雑学が好き』が大ヒット。読者は文体にまであらわれる散歩感覚に酔うのである。

前述した植草の「ミステリー講座」の第1回は「ぼくは変格派のミステリーが好き」だったと思うが、植草のこの「変格」や「雑学」好きという、メインストリームから「ちょいと」距離を置いた見方や、テーマの取り上げ方もまた彼のダンディズムを形成する重要な要素である。

もちろん、一年を通じて本を買わない日は数日しかないという驚異の読書家植草である、本格派のミステリーも誰よりも微細に読破しているはずである。しかし、植草の知的散歩は誰もが通る道、同じ道は一度でよいのだ。それよりも、学校からの帰り道、誰も知らない小道を自分で見つけようとするような子供っぽい愉しみ−−−それは植草が大好きなショッピングの好みとも共通するのだが−−−を優先する。それが「変格」であり「雑学」としてあらわれるのである。

植草のもっともよき理解者であった『スイングジャーナル』誌の元編集長久保田二郎はそこらあたりの植草の独自性を「まるで子供だ」と面白がり、次のように解いている。「子供は、大人達が見逃してしまったり、もう興味をおぼえない様なもの、または、それは、もうすでに解っている事じゃないか、と片付けてしまったり、実はよけてしまったりする事にランランと興味の目を輝かすものだ。そして、子供は、それをひねり廻したり、いじったり、しつこく大人に聞きただそうとしたりして、自分の空想の部分をうめて行こうとする」(「翔べ!!甚一号、ニューヨークの空へ」より)

’70年代、ベトナム戦争やオイルショックなどで先行きが見えず、筆者も含め若者が妙に老成していた時代に、エッセイや本で読むこの植草のアプローチは新鮮だった。好奇心のおもむくまま、自分のペースで生きればいい。明治男の植草がたいして意識もせずに貫いていたダンディズムは、当時の若者に、精神の「若さ」をリチャージしたのだった。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- BY :

- MEN'S Precious2018年冬号ダンディズム烈伝より

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ