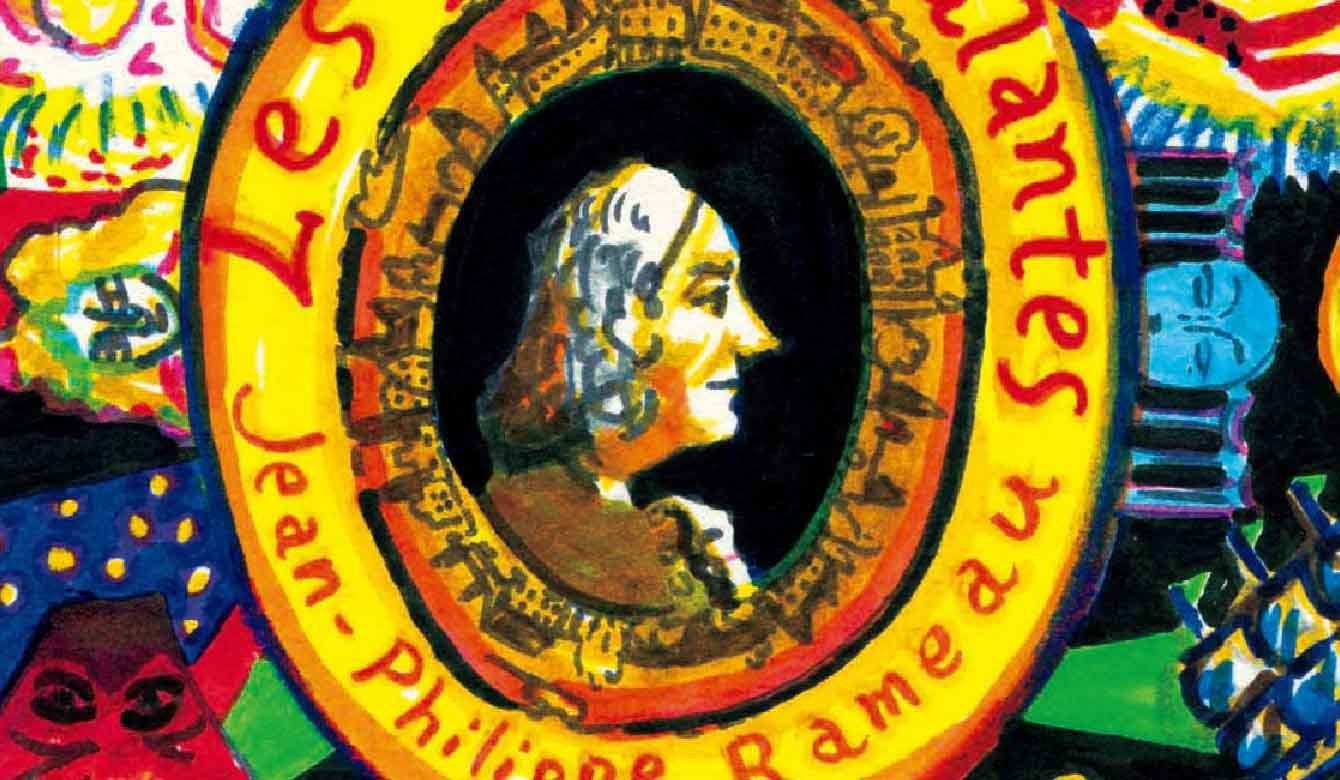

男はいくつになっても夢みることをやめないものだ。現代から300年近く前に、世界を巡る旅を幻想し、壮大な音楽作品を生み出した作曲家がいた。彼の名はジャン=フィリップ・ラモー。その作品『優雅なインドの国々』は今なお輝きを放ち人々を魅了する。そこには、進取の音楽にこそ備わるエキゾチシズムがあると、気鋭の音楽家は喝破する。時空を行き交う、自由なる「音」の旅の世界へ、ご招待しよう。

幻想としての、世界を旅する音楽。そのアプローチははるか古より、音楽家たちの心を捉えてきた。

フランス、イングランド、ポルトガル、スペイン、オーストリアなどヨーロッパの国々が覇を競う中で、それぞれに繁栄を謳歌していた17世紀から18世紀。音楽の世界もまた大きな盛り上がりを見せていた。ドイツではヨハン・ゼバスティアン・バッハが登場し、今日でいうバロック音楽はヨーロッパ各地に広がる。太陽王ルイ14世の治世をピークに貴族文化が花開いていたフランス・パリも同様だった。そしてルイ14世に寵愛されたイタリア人音楽家ジャン=バティスト・リュリは、当時イタリアで隆盛したオペラ(今日で言うバロック・オペラ)ともまた違った、舞曲の要素を盛り込んだフランス・オペラをもたらした。それは音楽家ジャン=フィリップ・ラモーに引き継がれた。

今で言う「グルーブ感」を先取りしていたラモー

そのラモーが1735年に制作したのが、オペラ=バレ(踊りの要素を多く含んだ歌劇)『優雅なインドの国々』である。全4幕(プロローグは別)には、それぞれに表題がついている。第1幕「寛大なるトルコ人」、第2幕「ペルーのインカ人」、第3幕「花々、ペルシャの祭り」、第4幕「アメリカの未開人」……。

そう、これらはいわゆる「インド」の話ではなく、インドはヨーロッパ以外の地域を総称するものとして、表題に使われている(同様の語法はたとえば、アジア貿易を行った「東インド会社」などにも見ることができる)。

青春の女神エベが、愛の女神とともに戦いの女神に対抗するプロローグから始まり、各地域でのさまざまな愛のかたちがオムニバス形式で描かれるこの『優雅なインドの国々』。愛の勝利という、普遍的なテーマに、見慣れない異国のエキゾチックな描写が組み合わさって、当時ラモーにとって最大級のヒット作になったといわれる。その一方で、ラモーがこのオペラにもたらした音楽には、現代から見ても際立った価値と魅力があると語るのは、作曲家の阿部海太郎氏だ。「パリ・オペラ座の『優雅なインドの国々』の公演が収められたDVDの中で、指揮者のウィリアム・クリスティは、ラモーについてストラヴィンスキー以前のダンス音楽の第一人者ですと語っています。この見立てはかなり正しいと、私は感じています」

20世紀のバレエ音楽の大家と、バロック期の音楽家を並列することは、クラシック音楽に詳しい人ほど意外に感じられるだろう。もっともそのように感じた阿部氏も、ラモーに関しては時間をかけて、その本質を理解し得たという。「かつて自分が大学で音楽研究をしていたときのラモーは、和声論をまとめた理論家という漠然としたイメージでした。われわれ作曲家はある時期和声の理論を学びます。基本的にはドイツを中心とした音楽実践を経て19世紀に体系化された理論ですが、それをさかのぼるとラモーの合理主義的な音楽観に行き着きます。どちらかというと音楽史的な関心領域に含まれる存在でした。でもその後オペラ『イポリートとアリシー』の弦楽パートを自らピアノに編曲したり、彼の作品をいくつも聴いたりする過程で、確かに和声を大切にしていただろうけれども、この人自身の興味は別のところにあると感じたのです。それはリズムやパーカッションの発見だったと思います。そのリズムは、たとえば譜面に四分音符がいくつあって、ということではなく、今日で言うところのいわばグルーヴです。感じることしかできなくて、譜面などに書けないもの。一方で音楽理論をまとめながら、自身の作品では理論化できないことへの興味を強くうかがわせる、相当の矛盾をはらんだ面白い人というのが、今の自分の中でのラモー像です」

幻想の音楽のエキゾチシズムは「どこか」に非ず

さらに、ラモーが壮年となって以降に始めたオペラに、彼の音楽的冒険が多く盛り込まれていると阿部氏は語る。蜷川幸雄作品など、数々の劇音楽も手がける阿部氏は、自身の体験とともに、劇音楽にこそ盛り込める作曲家の挑戦について解説する。

「以前、カフカの『変身』の芝居(小野寺修二演出)の音楽を担当したのですが、劇中、主人公ザムザが虫になって、当初戸惑っていたのが、次第に慣れ、人間の残飯のようなものをおいしいと感じるシーンがあります。その喜びを表現するために、あえて不慣れなチェロを自分で演奏して、同じ1音を5分ぐらいかけてだんだん早くしていくサウンドをつけたことがあります。そこには、点だった音を速くするといつから音の線になるのか、そのとき音響的にどんなことが起こるのか、作曲家としての単純な興味がありました。それはコンサートではなかなか実現が難しい。でも舞台のシーンならば、演出上の必要として説得力をもって観客に伝えられます。劇の音楽だからこそ可能な音楽があるのです。『優雅なインドの国々』の中にも、似たような音楽的企てを感じます。たとえば第1幕の嵐のシーンや第2幕の火山のシーンのオーケストレーション。ある程度の数の弦楽器を使ってシンフォニックに構成する、そのサウンドは当時としてはかなり非日常的だったのではないでしょうか。また、南仏プロバンスの踊りなど、随所に当時の世俗の音楽を盛り込んだり。リズム的な面白さはもちろん、音色の歪みなど、当時の宮廷音楽のスタイルからは外れた発想を積極的に取り込もうとしていたように感じます」

このような音楽的挑戦を可能にしたのは、見知らぬ異国の、しかも恋愛の物語というオペラの設定も大きいという。「たとえばフランスが舞台の恋愛話だと、いろいろと建前が出てくるかもしれません。異国の話だから、作曲家にとっても、劇作家にとっても、さらには観客にも自由な発想が許される」。阿部氏はそう分析する。

そこにはまた、エキゾチシズムも感じられる。そう問うと、作曲家にとってのエキゾチシズムについて、阿部氏は次のように、独自の見解を語った。

「このオペラの設定は異国ですが、異国ゆえのエキゾチシズム、ということではないように思います。私自身は、作曲家として、劇音楽などを手がける際に常に新しい自分を発見したいと思っています。それはいわば、自分自身に対するエキゾチシズムです。ラモーにおいてもその点は同様な気がします。彼の音楽が特定の民族音楽をベースにしているかというと、そうではありません。音色に対する発見、リズムに対する発見、シンフォニックな発見、つまり彼の発見したいということ自体がエキゾチシズムであり、それが音楽として、聴き手にも伝わっているのではないでしょうか」

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者

- BY :

- MEN'S Precious2015年秋号時空を行き交う、自由なる「音」の旅より

- クレジット :

- イラスト/nakaban