「骨柄」ってなんと読む?「ほねがら」ではありませんよ!

明日・4月18日は、考古学史上、大変貴重な「明石人骨(あかしじんこつ)」が発見された日です。1931(昭和6)年のこの日、考古学者の直良信夫氏が、兵庫県明石市の西八木海岸で、古い人骨の一部を発見しました。

発見当初は「旧人」以前の時代の「原人」に該当する人骨ではないか? という説が有力視されていましたが、解明されぬまま、戦争によってこの人骨は焼失してしまい、昔の教科書には「明石原人」という表記で、2000年代以降の教科書には「明石人」という表記で掲載されています。教科書に掲載される解釈は時代によっても変化するので、ときどき、知識のアップデートをしておきたいですね。本日は「骨」という字の入った日本語クイズをお送りします。

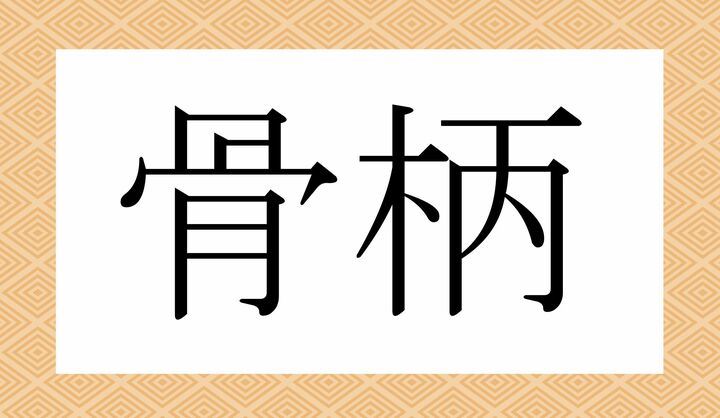

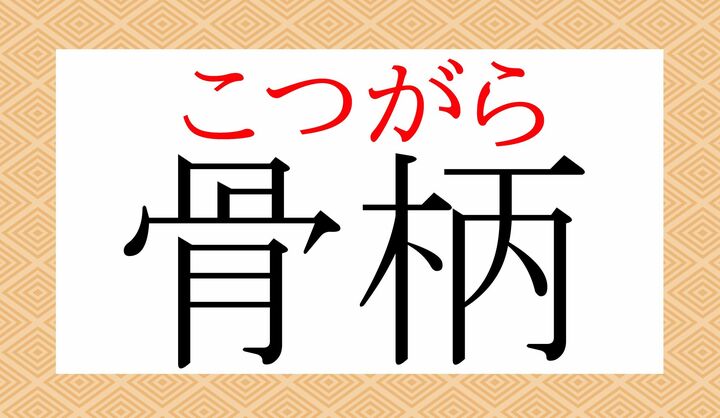

【問題1】「骨柄」ってなんと読む?

「骨柄」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「骨組み。からだつき」「人柄。風采」などの意味です。

<使用例>

「実はあの方、専門分野では、人品骨柄ただものではない、と、非常に評判が高いんですって」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 骨柄(こつがら) です。

「骨柄」という字からは「骨組みや体つき」というイメージが先に立ちますが、「人柄や風采」という、性格、社会性などの精神的な人格も意味する言葉です。例文の「人品骨柄(じんぴんこつがら)…身なり、顔立ち、態度などを通して感じられる、その人の品位」という四字熟語と併せて覚えておきたい言葉です。

さて、2問目にまいりましょう。

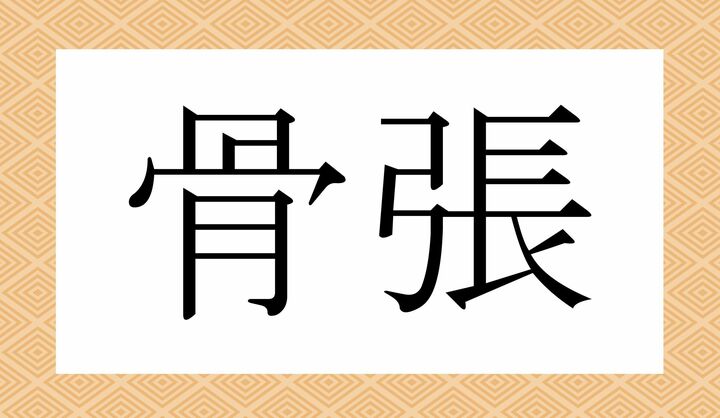

【問題2】「骨張」ってなんと読む?

「骨張」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「最高の段階」「意地を張り強く主張すること」「中心人物。張本人」などの意味をもつです。

<使用例>

「ミイラ取りがミイラになるとは、愚の骨張ですね」

例文を読んで正しい読み方に気付いた方もいらっしゃるでしょう。

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 骨張(こっちょう) です。

「骨張(こっちょう)」という熟語は、例文に出てきた「愚の骨張(ぐのこっちょう)…これ以上ないほど愚かなさま」という言い回しによく使われますね。「骨張(こっちょう)」は「骨張(ほねば)る」ことを音読みにした言葉で、同じ意味で「骨頂」という漢字も使われますが、こちらは「骨張」よりあとに生まれた当て字です。

***

本日は、4月18日、「明石人骨が発見された日」にちなんで、「骨」という字の入った日本語から、

・骨柄(こつがら)

・骨張(こっちょう)

の読み方や、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/兵庫県立考古学博物館ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱