【目次】

【「宇宙の日」とは?由来】

■「いつ」「誰が」決めたの?

9月12日は「宇宙の日」です。1992年は、「宇宙時代の幕開け」ともいえる国際地球観測年から35年に当たるとしてアメリカが「世界中が協力して宇宙や地球環境について考えよう」と提唱、国際関連機関が中心となって、宇宙分野の国際協力を促進するための活動を推進した「国際宇宙年(ISY)」でした。「宇宙の日」はこれを記念して、日本の科学技術庁(現・文部科学省)と宇宙科学研究所(現・宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)が制定した記念日です。「宇宙の日」は、10月4日から10月10日までの「国際宇宙週間」の両方を含む1か月間を「『宇宙の日』ふれあい月間」として、さまざまなイベントが行われています。

■日付の「由来」は?

9月12日は、1992年に毛利衛(まもる)宇宙飛行士が日本人として初めて、スペースシャトル・エンデバーで宇宙へ飛び立った日です。「宇宙の日」を制定する際、公募によってこの日が選ばれました。ちなみに、(19)92年の読み方と9月12日の読み方は同じく「きゅうじゅうに」で、国際宇宙年(ISY)と同じ、という語呂合わせにもなっています。

【ビジネス雑談に役立つ「宇宙」の雑学】

■宇宙はどれくらい広い? どんな形?

宇宙の広さを表す単位をご存知ですか? …それは、「光年」です。1光年は、光が1年かかって進む距離を差し、光は1秒間に地球を7周半も進むスピードをもっています。日常使う単位でいちばん大きい単位が「キロメートル」だとして、それで換算すると1光年は、9兆4600億Kmとなります。

しかも、宇宙では1光年はいちばん小さい単位です。たとえば、地球のある太陽系を包み込んでいる銀河系はうずまきの形をしており、直径は約10万光年もあります。また、この銀河系を突き抜けた、はるか先には、星のように見える「クエーサー」というものがあります。これは、現在、最も高性能な望遠鏡で見える、宇宙のいちばん遠いところであり、そこまでの距離は約150億光年です。

しかも、このクエーサーが宇宙の果てではありません。実は、宇宙は風船のようにふくらんでいて、今もどんどん大きくなっているといわれています。ですから、宇宙の形はわかりませんし、宇宙の大きさも、約150億光年まではわかっていますが、それ以上先は、現在解明されていないのです。

■宇宙はどうやってできたの?

太陽の周りには、地球も含めて8個の惑星と、数多くの彗星や小惑星たちがあり、太陽を中心に回っています。これが太陽系です。そして、太陽のようにそれ自体が輝いている星が約2000億個程、集あつまっているのが銀河系です。宇宙には、この銀河系と同じような星の集まりが数千億個、あるいはそれ以上あると考えられています。

銀河系のような星同士のグループの距離は、徐々に大きくなりお互いに離れていって、しかも地球から遠い星同士ほど、離れるスピードが速いということがわかっています。つまり、宇宙は風船のようにだんだんとふくらんでいるのです。また、さまざまな考察から、今から138億年前、宇宙はある一点に集まっていたことがわかっています。あるとき、何かの原因で大きな爆発が起こり、この爆発をきっかけに宇宙はものすごいスピードでふくらみはじめたのです。この大爆発のことを、ビッグバンといいます。生まれて間まもない宇宙は、非常に高い温度と強い圧力の世界であったようです。それが、長い年月をかけて、ようやく今のような宇宙になったのです。

■ブラックホールって何?

実はブラックホールというのは、星の一種です。しかし、この星は光を全く出していないため、非常に見つけにくい星なのです。また、光だけではなく、X線や紫外線、赤外線、電波なども出していないために、現存する望遠鏡では直接ブラックホールを見ることはできません。「はくちょう座X-1」というX線天体がブラックホールでは?といわれていますが、まだ完全には証明されていません。

■宇宙にも地震はある?

人類、特に日本を苦しめている災害として地震が知られていますが、月にも地震があることがわかっています。観測したのはアポロ11号が設置した震度計。その原因は、月が熱を失うことで収縮し、内部でぶつかり合っているからだそうです。この地震により、月は絶えず形を変えているともいわれています。

■地球以外に、水のある星はある?

水を含む宇宙物体は地球だけではないかもしれません。たとえば、エウロパ(木星の衛星のひとつ)には、地球の2倍の量の水が含まれていのでは?と考えられています。また、宇宙で最大の水の貯水池は「クエーサー」の周りに浮かんでいます。それは地球から120億光年離れた超大質量ブラック ホールです。数百光年を覆う水蒸気の雲には、世界海洋の140兆倍もの水が含まれているそうです。

■宇宙でいちばん冷たい場所、暑い場所は?

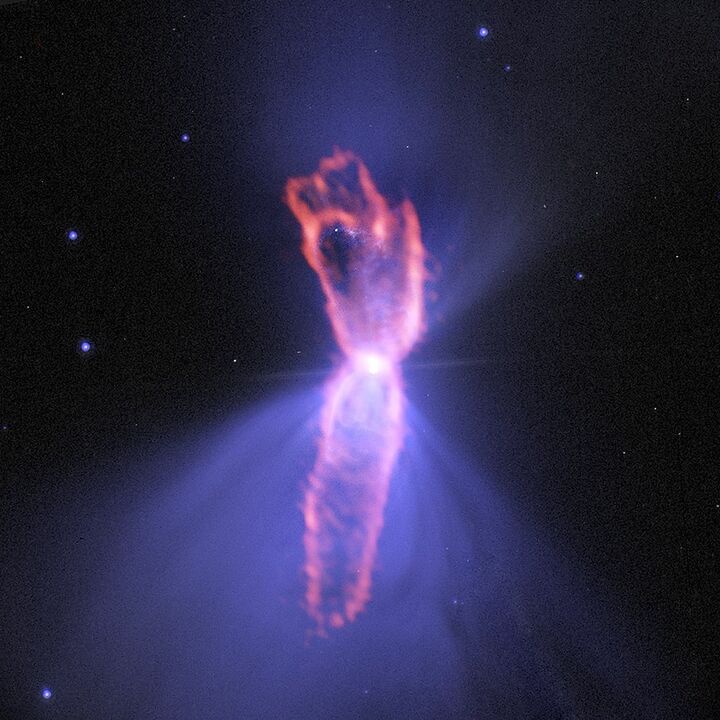

宇宙で最も寒い場所は、地球から約5,000光年離れたケンタウルス座に位置するブーメラン星雲です。その深部の温度はマイナス272℃だと言われていますよ。

また、いちばん暑い地域のひとつとして知られているのは、おとめ座にある「3C 273クエーサー」です。ここの温度は、20兆~40兆℃の範囲で変化します。

■どうしたら宇宙飛行士になれる?

「2021年度 宇宙飛行士募集 募集要項」によると、以下のすべてを満たすことが宇宙飛行士の条件となっています。

(1) 2021年度末(2022年3月末)の時点で、3年以上の実務経験を有すること※1。

(2) 以下の医学的特性を有すること。

身長 149.5-190.5cm

視力 遠距離視力 両眼とも矯正視力1.0以上

色覚 正常(石原式による)

聴力 正常(背後2mの距離で普通の会話可能)

※1:修士号取得者は1年、博士号取得者は3年の実務経験とみなします。

ただし、次のいずれかに該当する者は応募資格がありません。

・日本国籍を有しない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

・反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者

(注)募集条件は今後変わる可能性があります。

意外と漠然とした条件なんですね! 宇宙ではさまざまな活動が行われるため、多様なバックグラウンドをもった宇宙飛行士が、それぞれの得意分野を活かして活躍することが求められています。自分の専門を極め、なおかつほかの分野にも柔軟に対応できることは、求められる資質のひとつになっています。また、宇宙飛行士はチームワークが重要ですから、リーダーシップがあること、あるいはリーダをサポートしてチーム活動を円滑に進めていける素養なども大切です。宇宙飛行士候補者になるために評価される特性など、詳しくはJAXA宇宙飛行士候補者募集特設サイトをご覧ください。

■現在、日本に宇宙飛行士は何人いる?

現役の宇宙⾶⾏⼠として、JAXAに在籍する宇宙飛行士は、7名です。2025年8月からは、油井亀美也宇宙飛行士が、自身2度目となるISS(宇宙ステーション)長期滞在を開始。第73次/第74次長期滞在クルーの一員として、さまざまなミッションに取り組んでいます。

***

9月12日は「宇宙の日」です。毛利衛宇宙飛行士が日本人として初めて宇宙へ飛び立ってから、もう33年も経つのですね! 「宇宙って何?」と改めて考えてみると、実は何も知らないことに驚いてしまいます。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /ファン!ファン!JAXA!(https://fanfun.jaxa.jp) /JAXA(https://www.jaxa.jp) /学研キッズネット(https://kids.gakken.co.jp) :