身長156cmのインテリアエディターが、実際に見て・触れて・座ってレポートする連載企画。今回は番外編として、京都の街に点在する魅力的な明治以降の建物が一斉公開されるイベント「京都モダン建築祭」を一足お先に訪れました。

2022年に文化庁京都移転記念事業として発足した「京都モダン建築祭」は、今年で4回目を迎え、過去最多数の129建築が参加。本記事では、そのなかから有料のパスポートを片手に普段は非公開のエリアに入れる3件と、連携企画参加のリノベーションの成功事例として1件をピックアップ。建築史の専門家と巡って深めた学びから見えてきた、“生きる文化財”としての新しい京都の楽しみ方をご紹介します。

京都は現存するモダン建築の宝庫!

京都の街を歩くと、ロンドンを思わせる赤レンガの洋館や石造りの銀行など、数多くの洋風建築を見かけます。第二次世界大戦の空襲がほとんどなかったこともあり、明治以降〜戦前に建てられた建築(モダン建築)が伝統的な町屋や寺社と共存している独特な街並みは、私たちを惹きつけ何度でも訪れたくなる魅力があります。

季節を感じる庭園や古都のイメージが強い京都ですが、実は歴史と未来をつなぐ“生きる文化財”として国内外からも高い評価を得ているのです。

建築巡りで近代化の過程を肌で感じられる「京都モダン建築祭」

遡ること150年前の明治時代。東京遷都にともなって一度は衰退した京都は、官民一致して近代化を推し進めました。復興の推進力となったのは、教育による人材育成・産業の復興・インフラ整備です。そのなかで多くの名建築も生まれました。

時代と共に用途を変え愛され続けるものもあれば、保存にむけて取り組みが行われるもの、存続の危機にある空き家状態のものなど事情はさまざま。「京都モダン建築祭」は、現存するモダン建築の魅力や歴史的役割を広く知っていただくことで、未来への継承の重要性を多くの方に認識してもらうことを目指しています。

今回ご紹介する4つの建築は、一泊二日で観光しながら異なる歴史的な視点で楽しめる内容のものを厳選。キーとなる設計者によるものや、カフェやレストランとしてリノベーションされた建築、インフラ設備施設でありながら格式高い建築様式の建築などをピックアップしました。

■1:風格ある迎賓館的邸宅が、大正モダン薫るカフェに!和洋折衷の「五龍閣(旧松風嘉定邸)」

清水寺に続く清水坂の脇道に入った所にある洋館「五龍閣」は、もともとは製陶業を営む松風嘉定の邸宅として1920年頃に建てられました。設計は、“関西近代建築の父”と称される建築家・武田五一によるもので、国登録有形文化財の建造物です。松風嘉定は、清水焼の3代目を継いで、焼き物から近代的な碍子(がいし)や人工歯の製造産業にのりだし財をなした人物です。

「五龍閣」は主に迎賓館としてのお客さまを迎えるための建造物だったため華やかで風格のある佇まいが魅力。当時は裏に普段使いの住居としての和館も建っていたように、和洋並存が一般的でした。

外観の特徴としては、古代ギリシャ建築のように基壇・柱部・頂部からなる「三層構成」が見られます。この構成は、建物の正面を3つの水平な層に分けることで安定感を与え、古典的な美しさを表現しています。さらに、屋根の形状も注目ポイント。洋風の急勾配ですが、素材は和風の瓦葺きで古代の大建築に見られる屋根装飾の「鴟尾(しび)」が施されています。

外観・インテリア共に、「セセッション(分離派)」の影響が随所に見られます。「セセッション」とは、ウィーン分離派に代表される芸術運動で、古い時代からの“分離”を目指しました。それまでの草花を思わせる曲線を多用した「アール・ヌーヴォー」などとは異なる、幾何学的な装飾が特徴のデザイン様式を指し、直線的な洋風のモダンスタイルと日本の伝統技法を組み合わせた和洋折衷の建築に多く取り入れられました。

直線の多い日本建築の大工仕事との相性もよかったのではないか、という説も。椅子を引いた高さでぐるりと木の腰壁が回された室内は、それまでの床座の生活とは異なるスタイルで、きっとハイカラに感じられたはず!

11月8、9日の期間中は、パスポートで1、2階部分を見学することができます。撮影・SNS投稿共に可能。通常1階はカフェ営業されていますが、2階は団体客専用で非公開。ぜひこの機会に2階の和風建築に見られる格式高い「折り上げ格子天井」や、高めの位置にまで貼られた腰壁にも注目してください。

「五龍閣(旧松風嘉定邸)」

見学可能時間:11月8日(土)10:00~17:00、11月9日(日)10:00~17:00

住所/京都府京都市東山区清水2-239

詳しくはこちら

■2:スパニッシュスタイルの学術施設でモダン意匠に萌える!京都大学人文科学研究所分館(旧東方文化学院京都研究所)

京都大学人文科学研究所分館は、東洋文化の研究機関として1930年に建てられた登録有形文化財建造物です。元々は、先述した「五龍閣」の設計者で京都建築学科の教授職にあった武田五一が設計を担当しましたが、当時大学院生だった東畑謙三が外務省嘱託となり実質的な設計を行います。

考古学者だった所長から「僧院のようなスタイルで」との要望を受け、スパニッシュミッションの様式が採用されました。東畑謙三の処女作にして代表作となった名建築です。

ホールを抜け、中庭に出るとアーチ型の窓が連続した平屋建てが修道院の回廊を彷彿させる部屋が並んでいます。ため息が出るほど美しいこれらの部屋は今も研究室として使われています。そこには学術施設特有の静寂な時間が流れていました。

室内にも数多くの萌えポイントがあります。まずは外観からも見てとれたモダンなステンドグラスのある階段室。大理石に赤絨毯が敷かれ、設計当時にデザインされた繊細な黒い鉄製の照明と手すりとの対比が魅力的です。この黒い鉄製の装飾枠は、ホールと回廊に続く廊下の間を区切っていました。

そして物理的に区切る以外にも、赤い絨毯でコーナー分けをして家具を配置するなど、インテリアの細部まで非常に配慮の行き届いた設計になっています。中国の明スタイルの椅子や、1階ホールの壁面には中国の四神獣の浮き彫りレリーフがあるなど、ところどころに東洋文化の要素も散りばめられているのぜひ探してみてください。

11月8、9日の期間中は、パスポートのほかオンライン整理券が必要になります。1階玄関ホール、中庭(雨天中止)を見ることができ、建物内および中庭は撮影不可。 外観のみ、撮影・WEB公開共にOKです。

「京都大学人文科学研究所分館(旧東方文化学院京都研究所)」

見学可能時間:11月8日(土)10:00~16:30、11月9日(日)10:00~16:30

住所/京都市左京区北白川東小倉町47

詳しくはこちら

※2029年に創設100周年を迎える「人文研」では、「人文研」および人文科学の未来を考えるため百周年記念事業に取り組むこととし、寄付金を募っています。人文科学研究所創立百周年基金

■3:実用施設に込められた高い意匠性!琵琶湖疏水の「旧御所水道ポンプ室」

蹴上にひっそりと佇む「旧御所水道ポンプ室」は、1912年建造の国登録有形文化財です。設計したのは、京都国立博物館や赤坂の迎賓館も手がけた宮廷建築家の片山東熊。御所水道とは、琵琶湖疏水の水を防火用水として御所に水を送る専用の水道、ポンプ室は御所に放水できるよう高低差30mの貯水池に送水する施設でした。

ポンプのための建物ですが、円柱付きバルコニーなどを備えた重厚感ある意匠。また、屋根にドーマー窓をのせた隅部の石積みを施した格調高いフランスルネサンス様式と、赤煉瓦をそのまま見せたイギリス風の外壁の組み合わせの建物は、世界中でも非常に珍しいものです。実際に稼働したのは、昭和29年に花火が落下した際の一度のみと伝えられています。

滋賀県・琵琶湖から京都に水を引くという一大土木事業「琵琶湖疏水」の完成は、日本初の事業用水力発電や路面電車の開業、新たな水運ルートなどを生み出し京都の近代化を大きく躍進させました。「旧御所水道ポンプ室」を訪れる際には、「蹴上インクライン」を通って「南禅寺」まで歴史に想いを馳せながらお散歩するのもおすすめです。

11月8、9日の期間中は、パスポートのほかオンライン整理券が必要になります。見られるのは外観のみですが、外階段は登ることが可能。撮影・WEB公開原則OK。なお、窓から建物内部を撮影することは可能ですが、WEB公開は不可なのでご注意を。

「旧御所水道ポンプ室」

見学可能時間:11月8日(土)12:00~14:00 / 15:30~17:00、11月9日(日)12:00~14:00 / 15:30~17:00

住所:京都市山科区日ノ岡夷谷町17-5

詳しくはこちら

■4:食事するなら、連携企画で特典が用意されている「膳處漢ぽっちり」もおすすめ!

四条烏丸・室町通エリアにある「膳處漢ぽっちり(ぜぜかんぽっちり)」。元は呉服商店舗兼住居だった京町家を、中国宮廷料理の流れをくむ北京料理のレストラン・バーにリノベーションした建築です。町家の規模が大きく奥行きが深いため、街路に面した店舗棟と中庭を挟んで奥に位置する住居棟が、別々の建物になっている「表家造(おもてやづくり)」になっています。

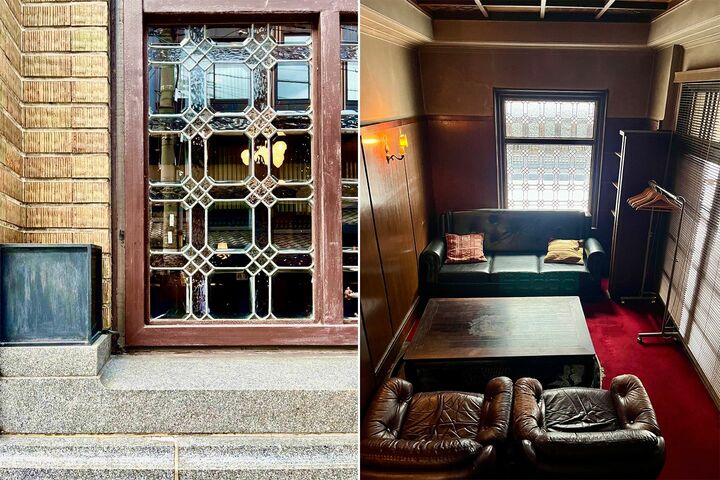

元呉服店だった店舗棟は洋館。外観は三層構成でタイル貼り、セセッションの影響が見られる幾何学的な装飾が施され、クラシカルで重厚な佇まいです。

外観・インテリア共に味わい深い素材使いも必見です。石造りの基盤の上には、スクラッチタイル壁。着物が濡れないための心配りでしょうか? セセッション様式の影響を感じさせるスチール枠にガラスが嵌められた大きな庇がせりだしています。

縦長窓の1階部分にはモダンなステンドグラスが木枠におさまっていて、室内からは光の絵画のように見えました。2階の大広間部分にはたっぷりとしたカーテンがかけられ、明朝様式の家具が並ぶ重厚なインテリアにマッチしているのも素敵でした。

「京都モダン建築祭」の期間中も通常営業しているので、散歩の“ご褒美”としてドラマティックな空間を楽しみながら、お食事をされるのもおすすめです! 連携企画なのでパスポートを持参すると特典もあります。

「膳處漢ぽっちり」

営業時間/11:30~15:00(L.O.14:00)、17:00~22:00(L.O.21:00)

定休日/なし

TEL:075-257-5766

住所/京都府京都市中京区天神山町283-2

詳しくはこちら

専門家が指南!モダン建築の愛で方や見どころがわかる無料の音声ガイド

「良い建築とは、デザインだけでなく、その土地の文化や歴史を象徴しているものです」と、語ってくれたのは、「京都モダン建築祭」の実行委員長、そして11月末に行われる「神戸建築祭」でも実行委員を務める京都工芸繊維大学准教授の笠原一人先生。

今回のレポートにおける専門知識は、建築愛に溢れる笠原先生の解説で得られました。「京都モダン建築祭」内の各建築のページ内にあるノリノリの音声ガイダンスは、WEBブラウザで直接聴くことができます。街歩きの際は、地図と連動したアプリ「まいまいぽけっと」が便利です。

今回は「京都モダン建築祭」についてお伝えしましたが、11月末には神戸の垂水や塩屋地区を中心に「神戸建築祭」も行われます。紅葉の美しい季節に建築巡りしてみませんか?

専門家の音声ガイドや、建物によっては常駐ガイドの方から直接お話を聞ける機会もあり、きっと新しい発見や気づきがたくさんあります。“生きる文化財”としての街並みを見る目が育まれ、秋のそぞろ歩きが一層楽しくなりますよ。

【イベント詳細】

-

「京都モダン建築祭」

建築一斉公開イベントでは全国でも珍しい有料パスポート方式を初めて導入。「パスポート公開」の建築を見学するには、パスポートが必要です。参加費の一部は建築の保存に充てられています。

開催期間:

・ガイドツアーや各種企画/11月1日(土)〜9日(日)

・パスポート公開/〈前期〉11月1日(土)、2日(日)〈後期〉11月8日(土)、9日(日)

開催場所:

・ガイドツアー、各種企画200件(募集は終了していますが、空きのあるプログラムは先約順で参加できます)

・パスポート公開件数57件・全12エリア

詳しくはこちら

パスポート:

・販売期間/2025年11月9日(日)17:00まで

・価格/前期パス(11月1~2日対象)・後期パス(11月8~9日対象)各¥3,000、通期パス¥5,000

詳しくはこちら

オンライン整理券:

スマートフォンやパソコンから取得できるデジタルの整理券。公開当日の朝からWEB上で受付開始予定。アクセス先や受付開始時間等の詳細は、後日「京都モダン建築祭」のWEBサイトにて公開します。

「神戸建築祭」

開催期間:

・ガイドツアーや各種企画/11月28日(金)~30日(日)

・パスポート公開/11月30日(日) -

詳しくはこちら

開催場所: - 舞子、垂水、塩屋 ※ガイドツアーは須磨区でも実施

パスポート:

・販売期間/2025年9月16日(火)~11月30日(日)

・価格/¥2,000 - 詳しくはこちら

※記事内の価格は、すべて税込みです

・「モダン建築の京都100」/石田潤一郎・前田尚武 編著、山形政昭・中嶋節子・倉方俊輔・河野良平・笠原一人・三宅拓也・石川祐一 著/株式会社Echelle-1/2021

・京都の文化遺産 明治の近代化への歩み 参照2025/10/14 https://kyoto-bunkaisan.city.kyoto.lg.jp/kyotoisan/nintei-theme/meijinoayumi.html

- TEXT :

- 土橋陽子さん インテリアエディター

公式サイト:YOKODOBASHI.COM