「大佛次郎」と書いて「おさらぎじろう」と読む。インパクトの強い名前は、察しのとおりペンネームである。明治30(1897)年に横浜で生まれた彼の本名は野尻清彦。歴史や文学への興味が旺盛で、無類の読書家であった青年は東京帝国大学へ進学し、学生時代には小説の習作に取り組んでいた。

横浜を終生愛した大佛次郎

昭和の文豪が仕事場に選んだホテルニューグランド

大学卒業後は女学校の教師になり、同時に執筆にいそしみ、同人雑誌を創刊する。その後は外務省条約局の嘱託として働いていたが、やがて外務省をやめ、野尻青年は本格的に小説家となるのだ。そのとき、彼が住んでいたのが鎌倉の大仏裏。大佛次郎というペンネームは大仏様から思いついたというわけだ。

幼いころより好奇心が人一倍強かった彼の創作意欲を刺激したのは、生まれ育った故郷・横浜。それも、文明開化の影響を強く受けていた明治時代の横浜。明るくてハイカラな街のイメージは大佛次郎の心をとらえて離さなかった。

それは郷愁にも似て、後の多くの小説の舞台になっている。彼が小説家になって間もない昭和2(1927)年、横浜港にホテルニューグランドがオープンした。その豪奢なたたずまいに彼は強く心惹かれ、このホテルは以後の執筆活動に大きくかかわることになる。

ホテルニューグランドは新しい時代を告げるシンボルであった

大佛次郎は生まれ育った横浜をこよなく愛していた。とはいうものの、小説家として生きていこうと決意したころの横浜は、大正12(1923)年に起こった関東大震災ですっかり様変わりしてしまっていた。街を見渡してみても、幼いころ目にした面影はどこにもない。郷愁を抱くことなどできない状態になっていたのだ。

そんな折、横浜港には震災によってあふれた瓦礫を投じた埋め立て地ができていた。それが今の山下公園だ。それを追うように、ホテルニューグランドが、港と公園に面した一等地にオープンした。震災からの復興を期して建てられたこのホテルは、東京国立博物館や銀座和光(元服部時計店)を手がけた渡辺仁が設計を担当。ホテル名には、明治期に横浜を訪れた海外の賓客をもてなしながら、震災で閉鎖したグランドホテルの名声を蘇えらせたいという願いが込められていた。

この近代的なホテルの誕生は当時の横浜の人々に希望を与えたという。荒れ果てた故郷を慰めるかのように開業したホテルニューグランドは、横浜の新時代のシンボルとなる。それは大佛次郎の目にも同様に映っていた。横浜港を散歩するかたわら、たびたびホテルに立ち寄るようになっていた大佛次郎は、そこで触れる横浜の新たな息吹に喜び、執筆の意欲をかきたてられるようになり、やがて定宿とすることになる。

大佛次郎はホテルニューグランド「鞍馬天狗の間」で数々の名作を書き上げた

震災を機に生まれたホテルニューグランドは、大佛次郎の仕事場としてかけがえのない存在になったが、震災は一方で、大佛次郎という小説家の人生にも多大な影響を及ぼしていた。関東大震災という不慮の災害は、彼の心に虚無や無常といった感覚を生じさせていた。

しかし、生活の糧を得るためには、小説を書くしかない。そうして、本人の創作意欲とは別の部分で手がけたのが、大正13年に発表した『鞍馬天狗』だった。まだ外務省に籍を置きながら書き上げた〝大衆小説〞は意に反して大人気となり、大佛次郎の名を一躍世に知らしめることになった。

未曾有の天災ははからずも、小説家としての地位を確立してくれたわけであるが、時代物の大衆小説というジャンルでの成功は、以後の執筆活動にとってはときに足かせにもなったという。ホテルニューグランドと出合ったころの大佛次郎は、まだ若く、創作意欲にあふれ、新たな執筆活動を模索している時期であった。ホテルの部屋を仕事場として、ホテルの施設内で過ごす日々は平穏で、横浜の街はいくつものインスピレーションを彼に与えてくれた。

そんな日々の集大成ともいえる作品が、昭和8(1933)年に新聞に連載した小説『霧笛』である。物語の舞台は、長らく温めてきた題材であった明治初期の横浜。文明開化によって、外国文化がいち早く押し寄せた当時の横浜には、異国情緒と活気が満ちていた。『霧笛』は、そんな異界のような街に暮らす日本人や外国人、中でも居留地に出入りするアウトローな人間たちの欲望を感情豊かに描いた小説であった。

これが評判となり、大佛次郎は小説家としての新境地を拓いたといっても過言ではない。『霧笛』はまさに、ホテルニューグランドに滞在していたからこそ、書き上げることができた作品であった。当時、宿泊客の大半が外国人で占められていたホテルでは、雑事に煩わされることなく執筆に没頭できたという。

また、ひと仕事終えて夜になると1階にあったバーで一杯ひっかけ、その足で次はホテルの近くの中華街を散歩するという毎日を送っていた。そんな日々の中には、小説のモチーフになる出来事がいくつも潜んでいたという。そんな経緯があったから、彼は10年にわたって逗留し、事あるごとにホテルに顔を出すほどにホテルニューグランドと親密に接してきたのだろう。

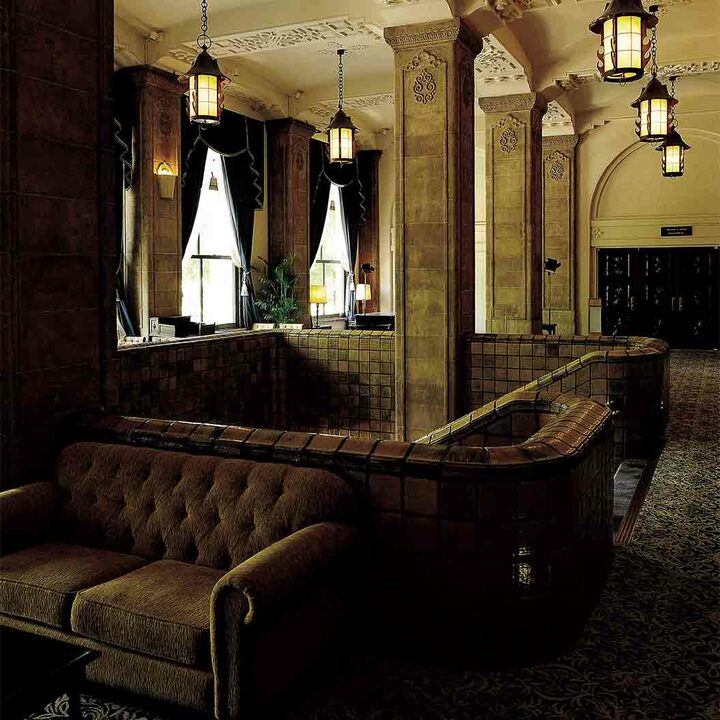

開業からずいぶん時代は変わったが、80年を超える歴史をもつホテルニューグランドの本館は往時のまま残っている。まるで、昔日の華やかな雰囲気までが今も漂っているかのようだ。そこにあるソファに腰掛け、山下公園や港を眺めると、創作意欲をふつふつとたぎらせていた大佛次郎の気持ちを感じ取ることができるかもしれない。

ホテルニューグランドという刺激的な仕事場を得てからの大佛次郎は、ヒットシリーズ『鞍馬天狗』のかたわら、さまざまなジャンルの作品へと執筆の幅を広げていった。最も意欲的な作品が昭和5年発表の、フランス第三共和政下を描いた『ドレフュス事件』。

歴史に対する鋭い視線と、戦争へと進みつつあった軍部に対する見識を示した力作は、ノンフィクションに対する意欲を明示したもので、後に、『ブゥランジェ将軍の悲劇』『パナマ事件』を含むノンフィクション3部作とされた。

やがて訪れた第二次世界大戦下では、『鞍馬天狗』シリーズを次々に発表しながら、文藝春秋社の報道班員、また、文藝銃後運動の講師として中国や満州、朝鮮に赴任。48歳で迎えた終戦直後に発足した東久邇内閣では参与となり、戦後の日本に向けて数多の進言を行っている。

書きたいものを書く、その姿勢を最後まで貫き名著を数多く残した

戦争が終わって、大佛次郎はまず、出版社「苦楽社」を創立し、雑誌『苦楽』を立ち上げることから執筆活動を再開している。創作の自由をようやく取り戻した彼の筆は、これまで培ってきたものをいっきに吐き出すかのような勢いがあった。

その代表作が毎日新聞に昭和23年から連載された『帰郷』。戦時下の古都マラッカを舞台に、マレーシアに取材して書いた小説は、本人曰く「最も小説らしい小説」で、後に芸術院賞を受賞。同時期には、猫好きが高じて書いた童話『スイッチョねこ』や、戯曲や随筆作品など幅広いジャンルの作品を手がけ、その多才ぶりをいかんなく発揮している。

後年の作品で特筆すべきは、フランスに取材し昭和36年から38年に発表した『パリ燃ゆ』。パリ・コミューンを描いたノンフィクションは、史実を冷静に明確に伝えたいという意志にあふれ、名声は不動のものとなる。その意志は『天皇の世紀』につながっていく。

これは、幕末から明治期の天皇や無名の人々を丹念に取材して書き綴ったもので、ライフワークとして取り組んでいた。だが、がんにおかされた大佛次郎は昭和48年、75年の生涯を閉じ、『天皇の世紀』は志半ばで終わってしまう。大佛次郎を乗せた車は、築地の国立がんセンターから鎌倉の自宅に帰る途中、ホテルニューグランドに立ち寄ったという。終生愛した横浜の街とスタッフに最後の別れを告げるために。

大佛次郎と酒、そのくつろぎの世界とは

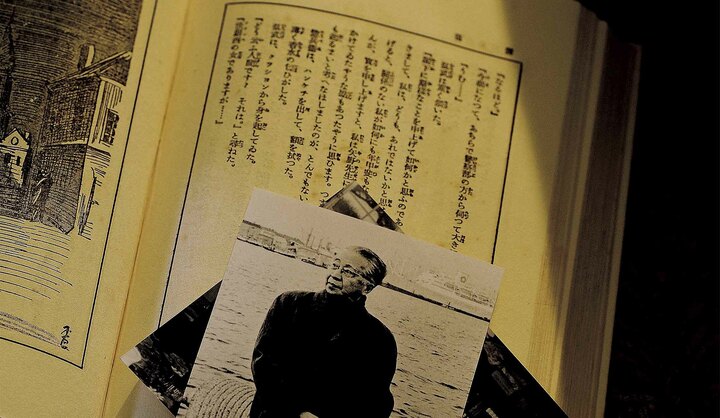

上の写真には、大佛次郎がホテルニューグランドのバー「シーガーディアン」でくつろいでいる様子が写されている。当時のバーのカウンターにはスツールがなかったので、彼はいつもカウンター下の止まり木に足をかけて、バーテンダーと語らいながら酒を飲んでいたそうだ。

洗練された男らしく、ホテルのバーでの身のこなしを熟知していた

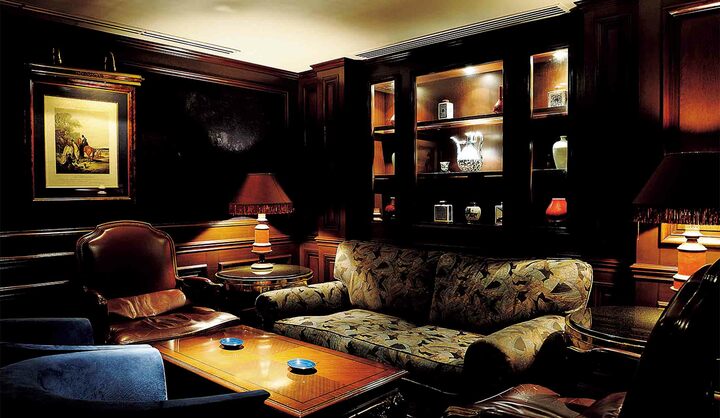

「鞍馬天狗の間」で仕事を終えた後、彼はたいがいひとりでバーにやってきた。大佛次郎のオーダーは決まってピコン・ソーダ。フランス製の薬用酒のピコンをソーダで割った体にやさしいカクテルだった。彼は上機嫌でグラスを傾けながら、ダイスに興じたり、バーテンダーや隣り合った客と会話したりすることもあったとか。

そんなシーンを目撃した作家がいる。当時まだ20歳前でこのバーに来ていた池波正太郎だ。後に池波はその当時のことを思い出し、「大佛次郎は颯爽たる白面長身の青年紳士……に見えた」(『食卓の情景』新潮文庫)と書いている。

稀代のダンディズムで知られた池波をしてそう思わせたのだから、大佛次郎の存在はさぞかし傑出していたのだろう。バー「シーガーディアン」と渾然一体となってくつろいでいた光景が目に浮かぶようだ。そのバーも今は、同じ本館1階ながら場所を移し、「シーガーディアンⅡ」になっている。

カウンターにはスツールが設置され、内装も変わったが、基本的なことは変わってない。それゆえに、昭和初期の香りが今のバーにも感じられるのだ。港町に似合うようにと、大型客船のバーをイメージしたデザインは以前と同様で、揺れる船上で安定を保つために工夫された独特なシェイカーの持ち方まで、現在のバーテンダーに引き継がれている。

そんな往時の雰囲気が楽しめるのも、根本に開業以来80年変わらない、もてなしの姿勢があるからだろう。ここに来ると、大佛次郎が通いつめた「シーガーディアン」の雰囲気の一端を、今でも味わうことができる。文豪が愛した港町のホテルのバーで、古きよき時代に思いを馳せてみたい。

ホテルニューグランドとはこんなところ

港町横浜のシンボル的なクラシックホテルは、昭和2年12月1日に開業し、80周年を超える。平成3年に地上18階のタワーがオープンし、本館や客室のリニューアルも進んでいるが、たまに聞こえる汽笛の音とともに、港町の雰囲気は大切に残されている。終戦直後、日本を訪れたマッカーサー元帥が最初の3日間をここで過ごし、執務室として使われた315号室は現在も宿泊可能。また、大佛次郎が仕事場にした318号室は今も「鞍馬天狗の間」と呼ばれていて、ホテルスタッフが単に「先生」と呼ぶ場合、それは大佛次郎を指すという。大佛次郎とホテルの間に深いゆかりがあることを実感させるエピソードだ。料理にも定評があり、スパゲティ・ナポリタンやシーフード・ドリアなど、ここが発祥のメニューも多い。

TEL:045-681-1841(代表)

http://www.hotel-newgrand.co.jp

アクセス/横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街」駅1番出口より徒歩約1分。JR「桜木町」・「関内」駅より車で約8分

大佛次郎記念館が散歩コース圏内。文豪の姿をしのぶには格好の場所。

大佛次郎の足跡に、今触れる

幅広いジャンルで、名著を残した大佛次郎の執筆作品は、現在も新装版や改訂版、文庫として出版されている。『鞍馬天狗』やノンフィクション『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』のほか、大佛次郎の内面を知ることができる『終戦日記』もおすすめだ。また、大佛次郎記念館では、テーマに沿った企画展が催されていて、常設展は著書や蔵書のほかに、大好きだった猫をデザインしたコレクションが展示されていて、大佛次郎の人柄にも触れることができる。

TEL:045-622-5002

開館時間/10時~17時(4~9月は~17時30分、入館は閉館時間の30分前まで)

観覧料/200円

アクセス/横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街」駅5番出口より徒歩約8分

※2008年秋冬号取材時の情報です。

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク

- PHOTO :

- 小西康夫