成熟した感性を持った大人ならば、そうした至福を約束してくれる、「安定の」アーティストを何人か知っているかもしれない。でも、こうした音楽との交歓をより積極的に求めるなら、音楽の間を逍遥するような感覚があったほうがいい。ジャンルなどを越えた、新鮮な音楽との出合い。ここではそんな音楽的好奇心に応えるようなアーティスト、作品、または音楽への接し方を模索していきたい。

今回取り上げるのは、アルメニア出身のピアニスト、ティグラン・ハマシアン。1987年にトルコ国境に近い町ギュムリに生まれた彼は、3歳からピアノ演奏を始め、6歳で音楽学校に入学。11歳でクラシック・ピアノの優れた演奏を行う一方で、ビッグバンドをバックにジャズスタンダードやビートルズの曲なども歌っていた。その後アルメニアの民族音楽にも親しんでいる。

そして2003年にはモントルージャズフェスティヴァルのピアノコンペティションで優勝し、さらに2006年には18歳でセロニアス・モンク国際ジャズピアノコンペティションでも第1位。このような経歴から、ジャズの血統を受け継ぐピアニストという印象を受ける人が多いようで、キース・ジャレットやブラッド・メルドーといったジャズアーティストを引き合いに語られることも多い。だがその音楽性は決してジャズというカテゴリーに収まるものではない。

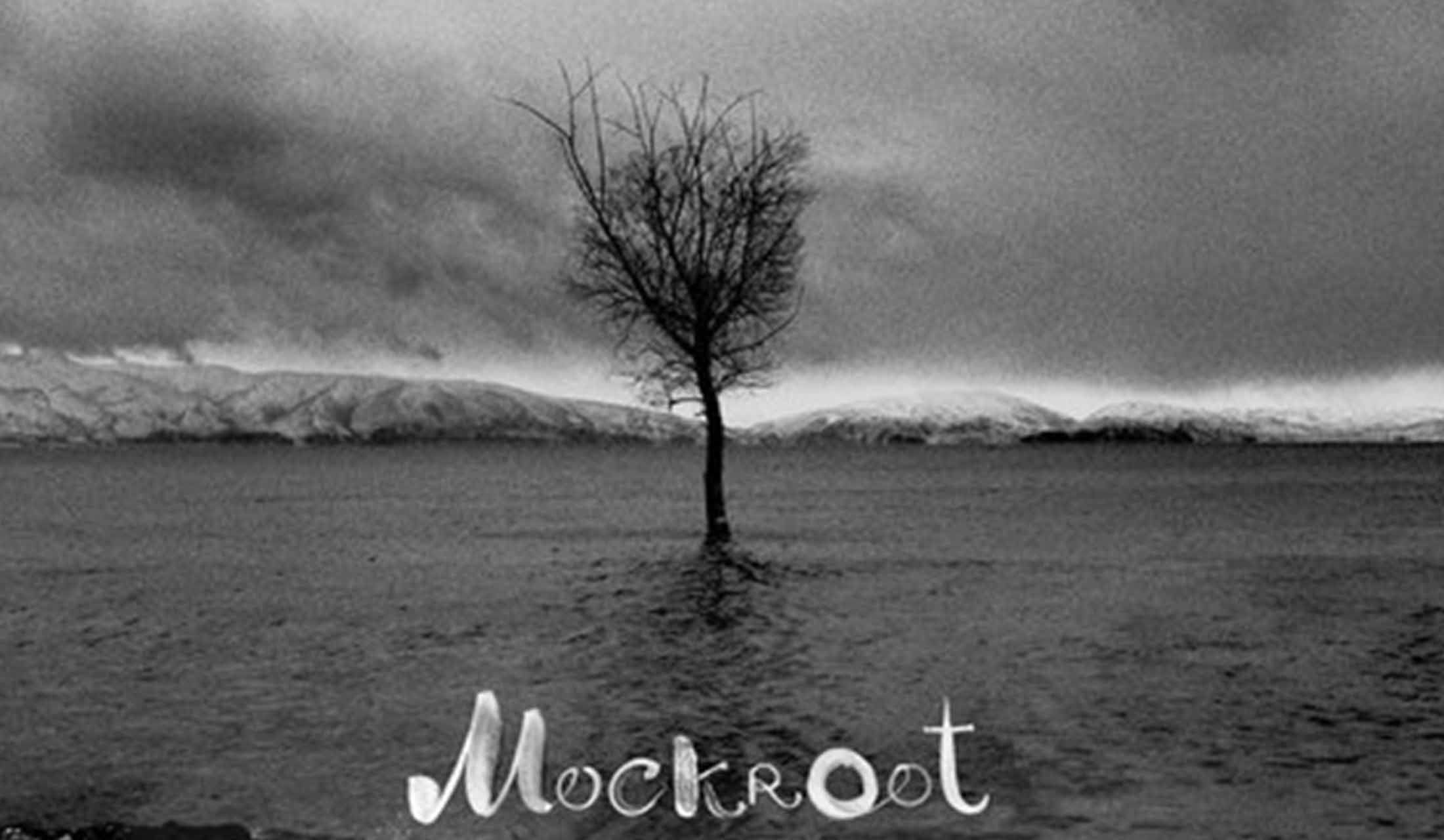

最新作の『モックルート(Mockroot)』についてハマシアンは、「これはいわゆるジャズトリオというよりも、"アルメニアン・ロック・トリオ"という感じ」(最新作のレーベルNonsuchのサイトより)と語っている。そして「時にヘヴィーメタル、またはダブステップ、さらには19世紀のアルメニアの作曲家ティグラニアンやコミタスのようでもある」とも。そのトランスジャンルな、所在なげに展開する演奏の中で、ハマシアンが弾くピアノの音は、時折力強さを見せながらも、どこかメランコリックに響く。現在ハマシアンは家族とともにアメリカ・カリフォルニアに移住しているが、2014年にはアルメニアの首都エレバンの祖母のもとで1年のほとんどを過ごし、その滞在から、ハマシアンは最新アルバムに収められた曲の着想を得たという。風土に対する思い入れと、その一方で故郷のありようを俯瞰的に見る目。それらの狭間で揺れ動く感性がそのまま、ピアノの響きに反映しているような印象を受ける。

ベース、ドラムスそしてピアノによって、"人力"で繰り広げられるダブステップ的リズム。ホーンやエレクトリックギターなどとシンクロしながら時に疾走するピアノのパッセージ。時折エレクトリックなサウンドアレンジを交えつつも、基調となっているのはアコースティックな楽器のアンサンブルだ。しかし変拍子、転調を次々繰り広げるそのサウンドは、きわめてスリリングなムードを生み出している。

興味深いのは、演奏の中で人の声が強い存在感を見せていることだ。特に「何かを歌う」わけではなく、スキャット的に、ワードレス(wordless)に表現されたヴォーカル。それはどこか祈りの声を連想させ、演奏にエキゾチズムとともに、思索的な様相をもたらしている。

一方、故郷の裏庭で咲いていた花から着想した曲〈Lilac〉では、ジャズというより、ラヴェルやドビュッシーなどのピアノ曲を思い起こさせる、ソロピアノの、美しい旋律を聴かせる。

そして出色なのは、〈Kars 1〉〈Kars 2〉の名がついた2曲。カルスとはハマシアンの母方の祖父母が住んでいた町で、第一次世界大戦時にオスマン・トルコによりアルメニアからトルコ領となった地域。その際には虐殺が行われたともいわれ、国と国の狭間で翻弄された過去を持つ。〈Kars 1〉の、アルメニアの民族音楽をベースとしたメロディは、メランコリックに、時に怒気を思わせ激しく展開するものの、〈Kars 2〉に至って穏やかに、そしてふっとロウソクの火が消えるように終わる。そのはかなさが、ハマシアンの心情を物語るようだ。

ハマシアンはこの『モックルート』とほぼ時期を同じくして、彼が若い頃よく聴いたというヤン・ガルバレクやキース・ジャレットらを擁する名門レーベルECMより、アルメニア・エレバンの合唱団(chamber choir)と共演した作品『Luys i Luso』も発表している。4〜5世紀の曲から、コミタスなど近代アルメニアの作曲家まで取り上げた本作は、『モックルート』に通奏低音のように流れていた「祈りのような思念」が、より端的に表れた作品ともいえるだろう。おそらくその祈りが向かう先は、歴史の荒波に翻弄され続ける彼の故郷アルメニアそのものだろう。そしてそれは愛国心というシンプルな言葉では片付けられない、現代を生きる人間たちの多くにふと去来する、自らを育んだ風土とそこに生きた先人を思う心境、郷愁ともいえるような本能的な感覚に根ざしているように、聴き手には感じられる。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者