アーティストと聴き手の間に屹立する「作品」とは

アストル・ピアソラの『タンゴ・ゼロ・アワー』、またはマイルス・デイヴィスの『スケッチ・オブ・スペイン』。それらの作品に共通する点は、作品の世界観を生み出すプロデューサーのパースペクティヴと、アーティストの個性が化学反応のように結びついて生まれたもの、ということだと思う。その点では、『タンゴ・ゼロ・アワー』のプロデューサー、キップ・ハンラハンの師匠筋にあたるテオ・マセロがプロデュースしたマイルスの『ビッチェズ・ブリュー』を加えてもいいかもしれない。マイルスの演奏を巧みに「切り貼り」して生み出された『ビッチェズ・ブリュー』の音世界は、多少の違和感も含め、斬新なサウンドとして、いまなお私たちの耳を圧倒する。

今日、日本の女性ジャズピアニストといえば、まず名前が挙がるのは上原ひろみだろうが、1990年代のジャズシーンに親しんだ人ならば、大西順子という名を想起する人も多いかもしれない。アメリカの黒人ジャズメンと伍するリズム感、そして女性のピアノというステレオタイプを裏切る「太い」音。しかもそれはストレートアヘッドなジャズだった。このようにジャズを演奏する人が日本にも登場したのかと、当時感心した記憶がある。

そんな大西順子が久しぶりにリリースしたアルバムがこの『Tea Times』。プロデュースは菊地成孔。この両者の組み合わせは、オーセンティックなジャズファンほど意外に感じる人が多いかもしれない。ジャズはもとよりファンク、ヒップホップさらにはエレクトロニカからダブまで多岐なジャンルを横断し音楽を生み出してきた菊地と、ジャズに対してどこか求道的な印象すらある大西(それゆえに一時引退という選択をしたようにも感じられる)とは、一見かけ離れた存在のように、部外者には映る。もっとも菊地ファンで彼のラジオ番組に親しんでいる人にとっては、大西が彼の番組に登場したりと、コラボレーションの予兆は感じられていたようだ。

1曲目冒頭、ダブステップ調の音の「分節」でスタートし、いわゆるジャズらしさとあっさり訣別する感じに、思わずニヤリとする。しかし聴き進めていくうちに、ピアノ、ドラム、ベースのインタープレイが生むソリッドなグルーヴが、ボディブローように耳を捉える。大西は過去の作品でレジナルド・ヴィール(ベース)とハーリン・ライリー(ドラムス)という優れたリズム隊と組んでいたが、ここでの演奏はそれとは別次元のものだ。先にもその名を挙げたキップ・ハンラハンと菊地の共演で来日した経験もあるユニオール・テリーのベース、そしてミシェル・ンデゲオチェロやクリスチャン・マクブライドとの共演歴があるテレオン・ガリーのドラムス。ともにジャズだけではない、アフロ・キューバンやヒップホップまで幅広い音楽的素養を備えたミュージシャンゆえの、「汎ジャズ」的ともいえそうな幅のあるプレイに対して、大西のアプローチも実に冴えた印象。もちろんこうしたストラクチャーも、菊地の意図によるものだろう。

時折エレクトリックな処理を交えたトリオの演奏は、ジョージ・ラッセルの曲「クロマティック・ユニバース」で、ホーンセクションを交えたものへと展開する。リディアン・クロマティック・コンセプトの提唱者であり、モードジャズの誕生にも関与したジョージ・ラッセル。今日から振り返れば、彼の音楽(理論)はジャズのみならず武満徹らクラシック/現代音楽にも影響を与えた。ちなみにここでのサウンドは、各インストゥルメンツの並立性が強く感じられ、ラッセルの音楽へのコンセプトがより際立って表現されているようにも感じられた。さらにそのアンサーソングのように、現代のジャズ界で作曲家として活動する挟間美帆の作品が続く。

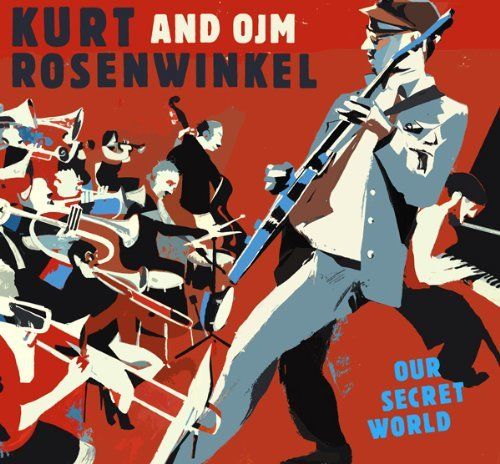

話はやや横道に逸れるが、エレクトロニックな(コンピュータベースの、という言い方もできるかもしれない)ツールやアイデアが反映された音楽がメインストリームになる時代だからこそ、それとは逆のアプローチともいえる、多彩な楽器のアンサンブルが持つ有機性が、新鮮に感じられることがある。ビッグバンドのジャズもまた然り。先日NYでライブが行われたカート・ローゼンウィンケル&オルケストラ・デ・ジャズ・マトシニョス(OJM)などはその好例といえるかもしれない(アルバムは『Our Secret World』)。エレクトリックギターとホーンズの絡み、そこにパーカッシヴなリズムが組み合わさって生まれるサウンドには、他ではあまり出合えない音の交歓と美しさがある。『Tea Times』の挟間の曲「The Intersection」を聴きながら、そんなことが脳裏に浮かんだ。この曲のハーモニーとコシのあるリズムは、キャッチーでありながら、月並みなビックバンドジャズとは一線を画す発想が感じられる。

後半には2曲、ラップをフィーチャーした曲がある。ピアノの音はピアニストにとって歌である、歌のように演奏する、などと表現されることは多いが、ここでのラップとの絡みにおいては、パッセージが生むドライブ感のほうが際立っている。むしろラップはその流れを断絶するような印象で、ドロップイン感が妙味ともいえるだろう。ただそのリリックに触れて感じたのは、ラップのナラティヴな感じが諸刃の剣というか、ピアニズムとはあまりに異質なのかもな、ということだった。感じ楽しむ脳の部位が違うというか、ラップの「レペゼン」的な内容がつい気になってしまうのだった。このあたりは聴者の世代が変わればまた印象も違うのかもしれない。

ずいぶんと中身に言及してしまい、ややネタバレな感じで恐縮だが、総合すると、今日のサウンドスケープを見据えながら、「有効なジャズ」を実現しようということなのだと、感じられた。その点においては大西も菊地も視線は重なっていて、その上で大西は自身のサウンドを菊地に委ねたといえるだろう。それゆえか、この『Tea Times』は、大西の作品でありながらも、大西自身との関係性はクールな印象を受ける。さらに言えば、大西だけでなく菊地や、ひいては参加したミュージシャンたちいずれの手にも大きく属さず、どこか宙ぶらりんな感じだ。しかしその一方で、実にソリッドな存在感を備えてもいる。それは本稿冒頭で触れた3作品にも通じる感触なのだった。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者