東洋と西洋を結ぶ交易の道はなぜ、

絹の道=シルクロードと呼ばれるようになったのだろうか

人間というのは常に好奇心にあふれる、無い物ねだりの存在であり、遠くにある「外国」つまり異国の産物を、崇拝に似た気持ちで切望してきた生き物といえる。

西アジアやヨーロッパの人々は、東アジアの中国で生み出される絹の美しさに驚嘆し、是が非でもそれをほしいと考えたのだろう。

そしてそれはいくつものルートを経て、西方世界に届けられた。後にはやはり中国の特産品であった磁器も、砂漠の連なる陸路や、海上の交易路を通じて運ばれたのだった。

一説ではシルクロードの中国の出発点は洛陽の街だとする説があり、その西側の終点はシリアのアンティオキアであろうといわれ、またローマが終着地と唱える向きもある。

それらの交易路をシルクロードと初めて表現したのは、ドイツの地理学者リヒトホーフェンだったといわれる。

だが紀元前の遥かな昔から、そのような長大な交易路があったことこそが驚きだ。

僕の旅の経験から思い出されるのは、シリアのダマスカスやレバノンのベイルートに出かけた日々のことだ。東西の文化や人種の交差点であったためか、そこには実にさまざまな民族的特徴を持つ人々がいたのだ。

それはアラビアの顔、そしてアフリカ的な顔、さらにはアジア的な容貌を持つ人が、そこには何の不思議もなく混在しているのだった。特に女性たちは、さまざまな混血を繰り返したためか、皆美しく思えた。

唐の時代李白や杜甫(とほ)などの詩人たちが、美酒を求めて集った長安の酒店には、碧眼のペルシャ的な顔立ちの女性が働いていたといわれるから、交易路はまた人間たちの往来を盛んとしたのだろう。

シリアに運ばれた絹糸は、この土地で染色され、そして驚くほどに巧妙な技術で美しいダマスク織に加工されたのだろう。またペルシャでも美しい絹織物が生まれたが、その原料の絹糸は、隊商たちによってシルクロードを運ばれてきたものだったに違いない。

絹は神秘の布だ。その絹=シルクは、遥か昔に中国で発見されたという

もともとは木の枝にあっただろう、天蚕と呼ばれる、野生の蚕かいこ=シルクワームの繭から、ある日繊細な細い糸を引き出すことができることに、古代中国の人々は気づいたのだろう。

ひとつの繭からは、なんと千メートルもの長い糸が紡げる。それは古代の人にとっては驚き以外のなにものでもなかったに違いない。

なぜならそれまで彼らが得ることができた繊維は、麻や大麻などから得られる短い繊維しかなかったからだ。

一説によると、紀元前3千年ころに絹は発見され、紀元前2460年ごろの黄帝の時代には、妃である西陵により、蚕を育てて繭をつくらせ、熱湯のなかでその繭から糸を引く製糸技術が確立され、さらにその後現在の四川省である蜀の国では、蜀錦(しょっきん)という絹織物として量産していたという。

それからの長い間、絹は中国の特産品であった。絹の製法は秘密とされ、すぐには西方の世界には伝わらなかったからだ。

神秘の布は隊商たちによって砂漠の通商路を運ばれ、遠く北アフリカやヨーロッパへともたらされていた。紀元前のエジプトやローマにまでそれが運ばれていたというから驚きではないか。

それを証拠立てているのが、紀元前千年ごろのエジプトの遺跡から、絹の断片が出土しているという考古学的事実である。

古代ローマではアウグストゥス帝の時代、金と同じだけの価値を持っていたといわれる高価な絹が、経済を圧迫するからと、着用禁止令が出されるほど、それは珍重され流行したものと思われる。

日本への絹の渡来は案外早く、弥生時代のことだったらしい。しかし絹の織物はやはり高貴な人々だけの物であったはずで、普通の暮らしをする人々にとって、着物をつくる素材といえば、麻や大麻から紡がれる麻布であったに違いない。

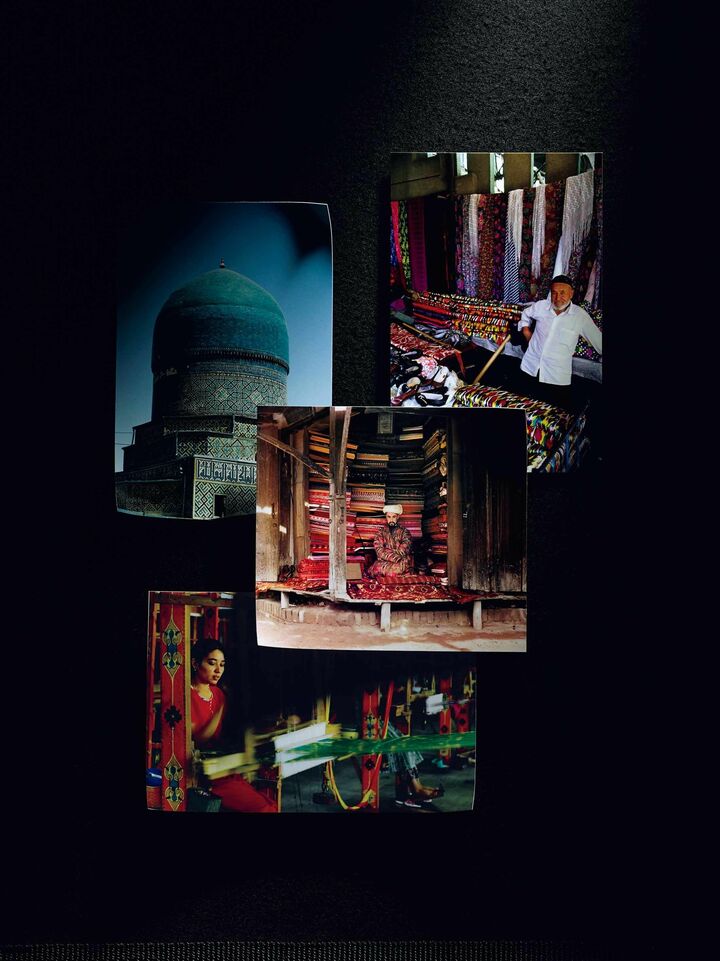

ようやくたどり着いた、青のオアシス。

未知なる舞踊と酒に酔い旅人はいっときの幻を見る

僕が布というものに興味を持ち始めたころに手に入れた、今は幻となったといわれる、対馬でつくられていた、大麻布の野良着や、日本復帰後の沖縄を取材したときに見つけた、麻だと思われる着物は、着ていると擦り傷ができそうなくらい粗い素材でつくられているのだった。

その対極にある、絹でこしらえられた物は日本の暮らしのなかで、上等で高価な物、礼服や花嫁衣装などの、特別な日の物として扱われてきた。

つまり麻や木綿が日常である「ケ」の布であるのに対して、絹は「ハレ」の布であったといえよう。ここまで書き進めてきて、僕は今朧気となった、遠い昔の記憶をたどろうとしている。

それは初めてこの手で触れた、絹地でつくられた物が、いったい何だったのだろうか、という思い出についてである。

その品とは父親の愛用していたネクタイだったのか、あるいは母が大切にしていた、よそゆきの着物だったのだろうかと。

絹という布は子供時代の僕が、普段の暮らしで着ていた、木綿地でつくられたシャツやウールの半ズボン、そして母が編んでくれた毛糸のセーターなどに比べると、格段に柔らかく、そして光沢があり、なぜかしら少しひんやりとした手触りを持つ物だった。そしてそれはどこかしらぬ神秘的な感触なのであった。

だがしかし絹は、いつごろからか、僕にとって親しい物となってもくれた。大人となった僕は、お気に入りのシルクのネクタイを身に着け、またそれに合わせるポケットチーフや、シルクのヴェストまでワードローブにそろえるようになった。

たとえばヴェネチアのオペラ劇場のために衣装をつくっている、ニコラオ・アトリエで特別にこしらえてもらった、19世紀風の古風な絹地のヴェストや、フィレンツェの織物工房アンティコ・セテフィッチョ・フィオレンティーノで手に入れた、淡い色あいの縞模様のポケットチーフや、プッチ家の紋章入りのネクタイ、また同じくフィレンツェにあったレオ・クランという、貴族の末裔の紳士が営んでいたネクタイのアトリエでオーダーしたネクタイの数々が、今も僕の宝物だ。

また夏のシャツとして、麻だけではなく何枚かのシルクの半そでシャツを、上着代わりにTシャツの上に羽織っている。

そのうちの一枚はヴェトナムのハノイで見つけた、小さな魚をモチーフにし、木版画風にプリントしたものだ。そういえば昭和40年ころまでの京都には、外国人観光客向けのスーベニール・ショップが何軒もあった。

そしてそこには日本の特産品であるシルク製のパジャマやローブなどの部屋着、そして和風の文様を多色で染め上げた、半そでのアロハ風シャツがたくさん並べられていたものだった。その時代の日本製生地で縫われた、ヴィンテージのアロハをいつだったかロサンジェルスで手に入れたことがある。

ヴィンテージといえば、海外に旅し始めたころ、サンフランシスコのヴィンテージ・ファッションの店や、フリーマーケットなどで、ペイズリー柄や小紋柄などの、シルク製のマフラーなどをずいぶんと発掘したものだった。そのうちの何枚かは今も現役で、僕のコーディネートアイテムである。

シルクに親しみを持ち始めたのも、外国に旅するようになってからのことだった

それは1971年春のインドでのことだ。その朝訪れた、オールドデリーの市場には、ありとあらゆる色彩に染め上げられたさまざまな素材でつくられた布が、うずたかく積み上げられ、並べられていたのだった。

それはインド女性のコスチューム、長い一枚の布を体に巻きつけて着るサリーであり、また頭に被るショールであった。

そして鏡の細片を刺繡のなかに縫い付けたパッチワークのスカートなどと、まさに百花繚乱の色彩世界を見せてくれていたのだった。

あれこれ目移りしてしまいそうな、そんなたくさんの布のなかから、やがて僕は緑色の縁取りを持つ、臙脂色(えんじいろ)のオーガンジーのショールを手に取っていた。

少ししゃりっとした感触の、その薄手の布は、絹糸を平織にしたもので、その補色関係にあるふたつの色に染められた布が、日本にはない感覚でつくられた品物のように思え、それを持ち帰ることにしたのだった。

また別の日には、白貂(しろてん)のものと思われる毛皮と、白い絹を表裏に縫いあわせてつくられた襟巻を見つけた。それは絹地の上にさまざまな色糸で、細かな花の刺繡をほどこしたものであり、ここデリーからは遠く、ヒマラヤ山脈の向こうの地方からもたらされたもののように思えたのだった。

それらの品々は、遥か遠い異国の暮らしを象徴する色彩に彩られていたことを僕は今も記憶している。

中国から世界へとシルクロードを伝って、絹糸は交易され、たとえばシリアのダマスカスでは複雑な模様を織り込んだダマスク織がつくられるようになった。

またビザンチンやペルシャでも、すばらしい織物の文化が興り、それぞれの文化の粋として花開くことになったが、それもこれも絹糸の持つ繊細さや、美しい色に染色しやすいその性質があったからこそ、なのである。

つい先日もドイツのドレスデンの王宮の博物館『緑の丸天井』で、中東の織物などをたくさん見てきたが、その豪奢さに圧倒されたものだった。

絹糸を先染めし、それを織り柄としたものも魅力的だが、絹地を染め、また絵を描く染色技法や、色糸や金糸銀糸で模様を描く刺繡も一方で発達していく。まさに絹はさまざまな表情を持つ素材なのである

世界の旅を終えた神秘の布は、

その土地に根づくことで絢爛たる文化を生み出した

遥かな昔の日本でも、夾纈(きょうけち)、纐纈(こうけち)、臈纈(ろうけち)などの染色法が用いられていた。

夾纈とは模様を彫った板を使って染める板締め技法であり、これは現代において失われた技術のひとつといわれ、最も再現しにくい幻の染色法であると聞く。

纐纈とは絞り染めのことで模様をつくりたい部分を糸でくくり、染色の後に糸を外すと、そこには染料が浸透せず、くっきりとした模様が描き出されるという染色技法だ。

あれは1970年ごろ、フラワーチルドレン・ムーブメントの時代に絞り染めのTシャツが流行したことがあった。いわばヒッピー文化のシンボルとして、ヴェトナム反戦運動のデモの時や、ウッドストックなどの音楽フェスティバル時代に、多くの若者に着られ大流行したもので、僕も仲間たちと、簡単に扱える染料を手に入れ、バケツのなかで盛んに絞り染めをつくったものだった。

そしてもうひとつの技法である臈纈。これは布に蠟で絵柄を描き、それを染料で染めた後に蠟を取りのぞくと模様が現れる、いわゆるろうけつ染めのことだ。

これらの古い染色の技は、すでに天平、奈良の時代には盛んであり、正倉院の宝物としても残っている。

僕自身は、ある時期から和服をよく身に着けるようになった。冬に着ると絹の着物は案外暖かいもので、しかも紬つむぎの類は着こむほどに体になじんでくれるから、心地よくもあるのだ。

そんな経験から、その素材の世界に興味の羅針盤が動いた。弥生時代に養蚕のノウハウが渡来した日本では、各地方において絹織物は独特の発展を見、そのバラエティーにはすばらしいものがあるからだ。

日本各地の大名も、養蚕は国を豊かにするとそれを奨励し、各地に独特の絹織物や染色の文化が花開くようになった。

絹織物つくりは、室町時代の応仁の乱前後に一時的に衰退することがあったが、太平の世が還ってきた安土桃山時代になると、再び盛んとなった。

なかでも『辻が花染め』は安土桃山時代に、明智光秀の領地から生み出されたと聞いたことがある。それは絞り染めの一種で、糸でくくって防染した花などの柄に、さらに色を差し、そこにまた金箔を置くなど、絢爛豪華な染色として一世を風靡したが、やがて糊を置いて防染する、友禅の技法が確立するとそれに取って代わられていったという。

友禅の産地で有名なのは、京の都と加賀百万石の金沢、そして江戸期以来の江戸友禅だ。

江戸時代の、将軍吉宗の時代などに、盛んに養蚕が奨励され、人々が華美な着物に親しむようになったが、それがまた行きすぎるととぜいたく禁止令が発布されるのだった。

江戸っ子が着物の裏地に工夫を凝らし、表地は藍色の縞や格子の地味なものとし、しかしその裏地に浮世絵師の描いた肉筆美人画など、凝りに凝ったものを着たというのも有名な話だ。

興味の赴くままに、僕はそれ以来長野県の飯田や石川県の白山麓などに、養蚕農家や製糸工房を見学に出かけ、また奄美大島の織物工房を訪ね、大島紬の工程をたどる旅を繰り返した。

絹糸には大きく分けてふたつの種類がある。生糸というのは、繭から引き出した絹糸を数本より合わせたものだが、その生糸からセリシンという、にわか物質の成分を洗い落したものを、練糸という。生糸より練糸は光沢を増し、また柔軟になるので、高級な織物に使われることが多くなったのだ。

だが僕は、素朴さと温もりのあるローシルクや、牛首紬のようにネップのある素材、また真綿と言って繭を手で引き延ばしながら、手紡ぎする糸を用いた紬の味わいが好きになっていったのだった。

絹は時代とともに親しい布となったが、男たちの世界では、ネクタイなどに使われるにとどまったままであるのが残念だ。もっとその味わいを、多くの男たちにも楽しんでもらいたいものである。

- TEXT :

- 松山 猛

- BY :

- MEN'S Precious2016年夏号 松山猛、遥かなる「絹の道」を追想する シルクロード…布に遊ぶ、旅人の記憶より

- クレジット :

- 撮影/林 敏一郎(静物/FOREST) 文/松山 猛