ヴィスコンティの末裔とコモ湖畔のふたつの別荘

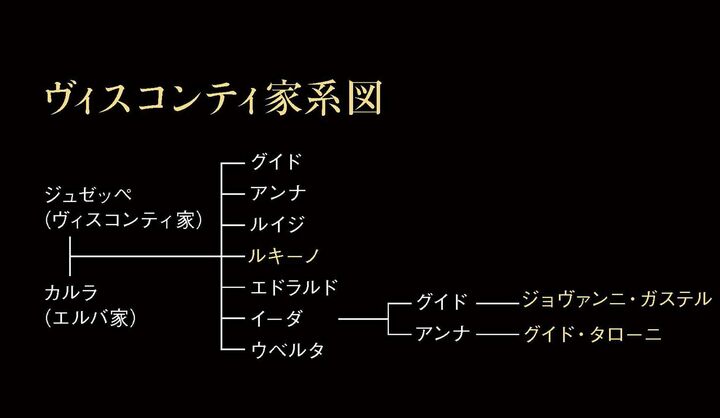

それは突然の友人のメールから始まった。

「ルキーノ・ヴィスコンティの別荘がコモ湖畔にある。ヴィスコンティ家が持っている中でも彼が特に愛した屋敷だ。行ってみたくないか?」

イタリアの美と退廃の伝説をつくった名匠、ルキーノ・ヴィスコンティ。今まで一般に公開されたことのない彼の寝室も見られるという。そうと聞けば、今も遺るルキーノの痕跡との邂逅(かいこう)に興奮を禁じ得ない。こうしてふたつ返事で訪問は決まった。

別荘の名はヴィラ・エルバ・ヌオヴァとヴィラ・エルバ・ヴェッキア。ミラノから車で1時間ほどのコモ湖畔、チェルノビオにある。

ルキーノの母方のエルバ家所有の敷地内にあり、脳血栓で倒れたルキーノが療養生活を送り、映画『ルードウィヒ 神々の黄昏』('72)の編集を行ったのがこの別荘だ。広大なふたつの別荘は屋外劇場とプールのある庭を挟んで、建っている。かつてナポレオンが所有していた事実からも、通常の別荘の規模でないことは容易に想像がつく。

筆者を迎えてくれたのは『ヴォーグ』誌などで活躍している写真家のグイド・タローニだ。グイドのデビュー作はこの別荘に保管されていたルキーノの母、カルラ・エルバのドレスを撮影した12枚の連作だった。

「小さい頃から写真家になりたかったわけじゃない。たまたま屋敷で発見したカルラのドレスがきっかけで写真家になった。これも映画監督だったルキーノとの因縁を感じずにはいられない」とグイドは語る。

彼の従兄弟ジョヴァンニ・ガステルも著名な写真家であり、ヴィスコンティ家に流れる芸術の血統は、彼ら末裔に受け継がれているようだ。

ルキーノ・ヴィスコンティは7人兄弟で、次女のイーダ・ガステルがここの所有者だった。イーダはグイドの祖母にあたり、現在はグイドの母、アンナの所有となっている。そのため彼は幼少の頃からここを訪れては遊び、この別荘と共に育った。

「ルキーノの映画を初めて観たとき、別荘のあちらこちらに映画のシーンを彷彿(ほうふつ)させる景色があって驚いた。たとえこの屋敷で撮影されていなくとも、ルキーノの頭の中では、ここの景色や家族の様子が鮮明な映像となって浮かんでいたはずだ」

彼の言葉を聞き、鬱蒼(うっそう)とした森を抜け、別荘の敷地内に入ると、それは確信に変わる。豪華絢爛たる大広間に『山猫』(’63)を、緑の木立が美しい庭に『イノセント』(’76)を、時代を経た革表紙の装丁本が並ぶ読書室には『家族の肖像』(’74)を。随所に片鱗を発見し、彼の映像世界の中にいるような錯覚を覚える。

だが、フィクションである映画とは違う、歴史によって熟成されたものだけが持つ迫力がここにはあった。

ヴィスコンティがつくり上げた美しい映像世界は、彼の頭の中で再現された虚構であったのだと、ここに来て改めて気づかされたのだ。

特殊な生い立ちと環境が育んだ唯一無二の才能

ルキーノ・ヴィスコンティは究極の完璧主義者だったと言われている。「衣装簞笥(だんす)の中でさえ、彼は映画の登場人物が住んでいるかのように衣装をすべてそろえさせた。俳優が開けることはなくとも、中が空だと知っていたら、それは演技に影響すると考えていたからだ」

ルキーノは自分がつくる映画の世界が限られた予算の中でつくられた虚構だと、だれよりも自覚していたに違いない。彼の完璧主義は自分の中に鮮やかに存在するイメージをより忠実に再現するための、妥協なき努力であったのだろう。

ルキーノのこうした徹底した美学はどのように生まれたのか。それを知るにはヴィスコンティ一族の系譜を語らねばならない。

1906年11月2日、ジュゼッペ・ヴィスコンティ・ディ・モドローネ公爵を父として、ルキーノはヴィスコンティ家の7人兄弟の4番目として生まれた。

イタリア語で子爵を意味するヴィスコンテの複数形がヴィスコンティであり、モドローネ公ヴィスコンティ一族の祖先は、遥か中世までさかのぼることができる。ルネッサンスの時代にはミラノに専制政治を敷き、ヴェネツィア、フィンレンツェ、サヴォイアを除く北イタリアを掌握、強大な権力を誇った。

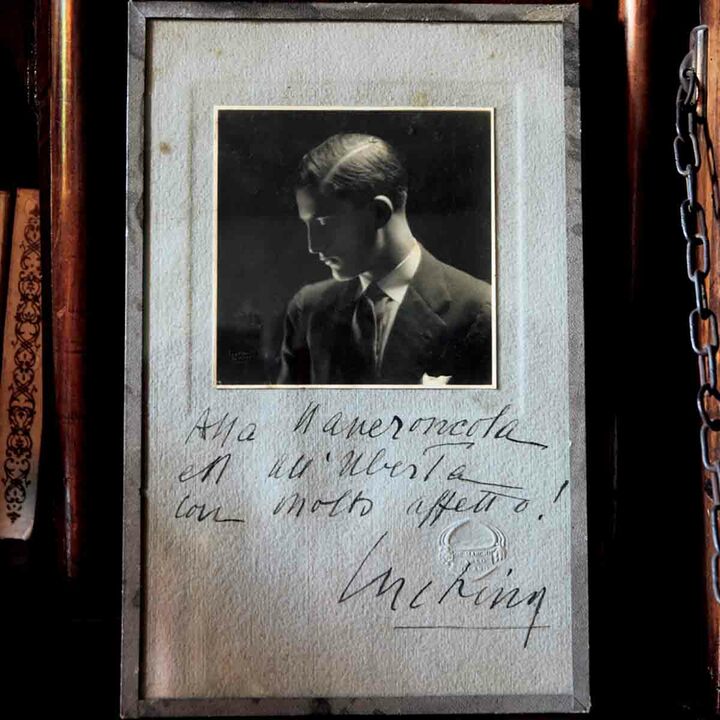

グイドは家族からジュゼッペに似ているとよく言われるそうだ。確かに髭(ひげ)を生やした彼とジュゼッペの写真は本人かと見紛(みまが)うほど酷似している。一族の強いつながりを感じずにはいられない。

母カルラはチェルノビオで製薬会社として成功した富豪、エルバ家の出身である。ずば抜けた美貌と知性、音楽の才能を持ち、社交界の花形として知られていた。

ヴィスコンティ家は芸術に造詣が深く、ミラノのスカラ座経営にも尽力し、ボックス席を所有していた。日曜日の午後、スカラ座の4号ボックス席でオペラを鑑賞するのが一家の習慣であった。

家では客人をもてなすため、豪奢(ごうしゃ)な舞踏会やコンサートが頻繁に開催された。庭にある円形劇場もそのためにつくられたものだ。父ジュゼッぺが書いた芝居を上演し、ルキーノが演出することもあった。

グイドが見せてくれた写真には当時の舞踏会の様子が撮影されている。人々が大広間のシャンデリアの下に集合した舞踏会の写真は映画『山猫』と酷似していたが、驚くことには、その規模は映画を遥かに凌(しの)いでいたのである。

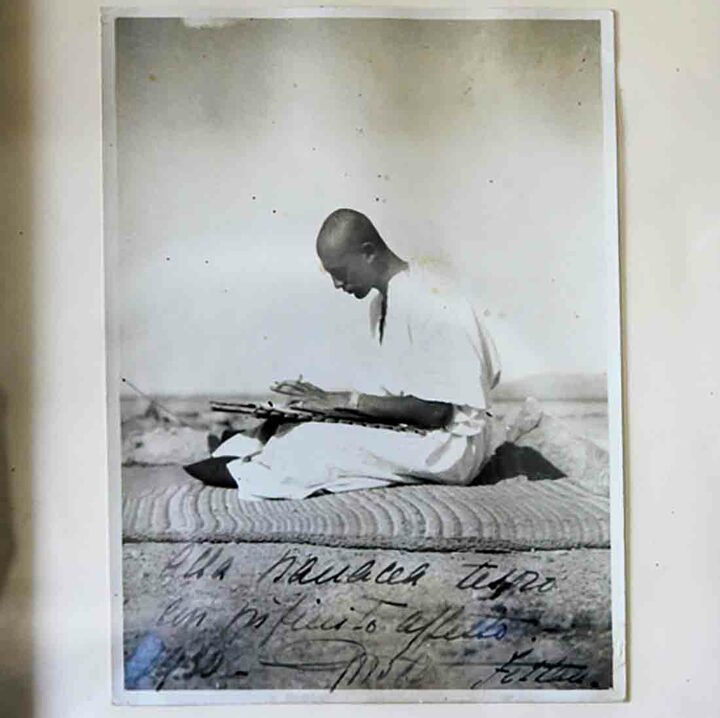

ルキーノは多くの演劇とオペラの演出を手がけ、映画『ベニスに死す』(’71)ではマーラーの交響曲第5番を映画の陰の主役とするなど、彼の作品は演出と美術と音楽、すべてが連携した総合芸術だった。彼の資質に加え、生家での特殊な教育と家庭環境が映画史上稀にみる才能を開花させたのだろう。

ヴィスコンティ家の子供は当時の貴族の習慣に倣い、学校に通うことはなく、家庭教師がやってきて彼らを教えた。ルキーノは特に音楽とドイツ語を愛したという。世間と隔絶された特別な空間で育ったルキーノが、家族に愛憎入り混じった強固な絆(きずな)を感じていたのも不思議ではない。同時に芸術への強い希求と美への執着も、59歳で亡くなった母への憧憬と華麗な貴族社会を背景に形成されていった。

グイドが最も好きな作品は『ベニスに死す』で、映画を観ていると祖母イーダを思い出すからだという。

作中で主人公タジオの母を演じたシルヴァーナ・マンガーノは母カルラのイメージそのものだ。ルキーノは衣装をはじめ、歩き方、話し方、顔にかかったベールに触れる仕草に至るまでを指示して、理想の母親像をつくり上げた。

彼女の視線を落とした物憂げな様子には、表面の優雅さとは裏腹な、内面に強く秘めた情熱と激情の影がある。それはヴィスコンティ家の女性に共通する強さであり、グイドの母アンナは世界的な競売会社クリスティーズで、女性として初のオークショニアとなった。

ルキーノも自尊心の強い女性を好み、それは彼の作品の女性像に投影されている。

傑作『ルードウィヒ』はこの別荘から生まれた

1972年9月、『ルードウィヒ』の編集はヴィラ・エルバ・ヴェッキアにある1階の小部屋で行われた。ルキーノはこの映画の編集中に脳血栓で倒れ、スイスで療養後、この別荘に滞在し、左半身不随に苦しみながらも渾身(こんしん)の力を振り絞り、映画を完成させた。

2階には彼が歩行訓練を行った長い廊下があり、その突き当たり、屋敷のいちばん奥まった場所に彼の寝室があった。

モスグリーンとイエローを基調にした部屋は、大広間の豪華さに比べ、意外なほど簡素であり、装飾や意匠も個人の空間としての落ち着きと安らぎに満ちていた。このベッドではどんな夢を描いていたのだろうか。

ベッドルームの隣に配置された専用のバスルームには大理石の彫像が置かれていた。果たしてこの像は彼のどんな苦悩と歓喜を目にしてきたことだろう。ルキーノにとって最も親密な空間では、そんな思いが頭をよぎる。

窓からは芝生の庭の向こうにヴィラ・エルバ・ヌオヴァが見える。彼はより豪勢で巨大なヌオヴァよりも、プライベートな感覚のあるヴェッキアを好んでいたという。この別荘で過ごすときは冗談を言ってふざけたりと、家族思いの優しい人だったらしい。確かにこの屋敷にいると不思議に家族的な温かさを感じるのだ。

現在も屋敷の中には至るところにカルラの肖像画や写真が飾られ、この屋敷の主人の存在を訪れる者に告げている。

「特にルキーノがこの別荘を愛した理由は母カルラと父ジュゼッペの離婚にあると思う。カルラは離婚するとこの別荘に移り住んだ。だからルキーノにとってここは母との思い出の場所だったんだ」

自身も父母が離婚し、ここが母方の別荘だというグイドは、幼少の頃の思い出とルキーノに自分を重ねているようだった。

1972年に公開された『ルードウィヒ』は「ドイツ三部作」の最後の映画であり、1971年公開の『ベニスに死す』と共に、円熟期の作品にあたる。

19世紀に生きたバイエルン王ルードウィヒ2世の波乱と狂気の生涯を描いて、彼の実在の城でロケを敢行し、制作費20億円を費やした超大作である。

ヘルムート・バーガー演じるルードウィヒ2世がワーグナーに心酔し、ノイシュヴァンシュタインなど3つの城の建設に国費をつぎ込み、しだいに破滅していく人生絵巻が残酷なまでに耽美(たんび)的に描かれている。

ルードウィヒ2世を破綻(はたん)の人生に導く発端はロミー・シュナイダー演じるオーストリア皇帝妃エリザベートへの叶わぬ愛情であった。

ルキーノの映画には自分自身が投影されていると言われているが、『ベニスに死す』と『家族の肖像』、そして『ルードウィヒ』のバイエルン王の愛憎劇は彼の人生を彷彿させる。

ルキーノは生涯結婚することはなく、そのため彼に直系の子孫は存在しない。20代後半のときにただ一度、オーストリアの公爵令嬢と恋に落ちて、結婚まで考えたが、先方の家族の猛反対にあい、断念せざるを得なかった。彼女はロミー・シュナイダーに面差(おもざ)しがよく似ていたらしい。映画のエリザベートはどのシーンでも神々しいほどの輝きを放ち、ルードウィヒ2世の苦悩を鮮明にあぶり出す。

「私は君以外の女を愛したことはない」とルードウィヒ2世はエリザベートに告白するが、その恋情は終生叶うことはない。この恋愛の破綻と同時にワーグナーとも決別し、現実逃避から若い男に傾倒していく様子は、あたかもルキーノの隠された心情を反映しているかのようだ。

逆に彼が愛情を発見したのは、作中に登場する気高い女性像とは正反対の、冷たい眼差しが欲望を喚起する、貧しく欲望に飢えた美しい獣のような男たちだった。

ルキーノにとって母が代表する女性のイメージは彼が愛したこの別荘と同様に、侵すべからざる神聖な領域であったのかもしれない。

ヴィスコンティ一族に伝わる哲学とは何か

ヴィスコンティ一族で歴史に名を残した人間はルキーノだけではない。長兄のグイド・ヴィスコンティは第二次世界大戦の英雄として知られ、エジプトのエル・アラメインの戦いで、わずか40歳の若さで命を落とした。

屋敷を整理したときに出てきたのが遺品の入ったトランクで、中には実際に着用したビスポークのサファリジャケットや、カルティエに注文した『トリニティリング』の原型と思われる指輪などが見つかった。「遺品を見つけたとき、一族のだれにもサイズが合わなかったが、僕にはなぜかぴったりと合った。運命を感じて引き取ることにしたんだ」

グイド・タローニの洋服はほとんどが一族の遺品や家にあったもので、生まれてから洋服を買う習慣はないという。貴族は新品を嫌うというが、その貴族的な抑制の嗜好(しこう)は彼にも受け継がれているようだ。ふだん話しているときは陽気で親しみやすいが、グイドのたたずまいには常人とは異なる何かがあり、それはヴィスコンティ一族の血脈と、贅(ぜい)を凝らしてつくられた本物だけに囲まれて育った環境によるものかもしれない。彼の温かさと同時に感じる強烈な美意識は、ルキーノも果たしてこうだったのではないかという気持ちを抱かせるのだ。

グイドのサファリジャケットの撮影はヴィスコンティ家所有のピアチェンツァにある城、キャステロ・ディ・グラッツァーノ・ヴィスコンティで行われた。カルラとの離婚後、ジュゼッペの住居となった城だ。

ルキーノが「赤い公爵」と呼ばれ、反ファシスト運動に関わった理由も実はここと深い因縁がある。

この城はグイドの曽祖父が曽祖母へのプレゼントとして贈った城だが、20世紀初頭にこの中世の城は崩壊していた。ヴィスコンティ一族はこれを社会に還元するため、城を再建し、地域民の集住を促し、芸術家を呼び、村を再生した。長兄のグイドが第二次世界大戦で命を捧げたように、一族は領主としての責任、ノブレスオブリージュとでもいうべき、上に立つ者が果たすべき責任をこの城でも履行したのだ。ルキーノは社会運動に加担し、次には社会問題を描くことでその責任を果たそうとした。

グイドが2番目に好きな作品は『若者のすべて』(’60)であり、ルキーノはこの作品で北部と南部イタリアの格差、家族のあり方、人生の幸福とは何かを問うた。実は最も彼らしい作品のひとつで、グイドがこの映画を選んだ理由もわかる。

ルキーノの作品群はネオレアリズモの旗手として評価された『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(’43)から、『若者のすべて』まで。オムニバスの『ボッカチオ’70』(’62)を除き、貴族社会を描いた『山猫』から『イノセント』まで、ふたつに大別される。

貴族社会を描いた作品はルキーノ自身を投影しているが、その視線に特別な身分に生まれた者特有の驕(おご)りはない。貴族社会を描いたのはそれが自分の中で最もなれ親しんだ、究極の舞台を表現できる場所であったからだろう。

貴族階級と労働者階級、共産主義と資本主義、欲望と抑制、愛情と憎悪、成熟と無垢、肉体と精神、愛と死、彼は一貫して相反する人間の葛藤や欲望を描いた。

どの映画でも反復されるのは死と退廃の顚末(てんまつ)だが、彼が諦めと絶望の淵にいたかといえば、筆者はそうは思わない。死はだれにでも訪れる。美と芸術のない人生こそ絶望であり、悲惨だと彼の作品は語りかける。

だからこそ、『ベニスに死す』では、自分の中で昇華した美の化身、タジオのイメージを胸に抱きながら、死にゆくアッシェンバッハは至福の笑みを浮かべている。

華麗な人生にも醜悪な人生にも終焉があり、そして美と芸術だけが魂の救済となることをルキーノは理解し、数々の傑作を生み出した。

その美学は彼の末裔に継承され、美しい屋敷と彼が遺した珠玉の作品群と共に生き続けている。

【撮影協力】

ヴィラ・エルバ・アンティカ・ガステル www.instagram.com/villaerba_antica_gastel/

グラッツァーノ・ヴィスコンティ www.castellodigrazzanovisconti.it

ルキーノ・カミーチェ www.luchinocamicie.com

グイド・タロー二 www.guidotaroni.com

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク

- PHOTO :

- Lyle Roblin

- WRITING :

- 長谷川喜美