1966年、ビートルズが最初で最後のジャパンツアーをおこなったその年の11月、ジョン・レノンが最も崇拝する男も、そんな深い孤独感を滲ませて、南米ボリビアの地から世界を凝視していた。

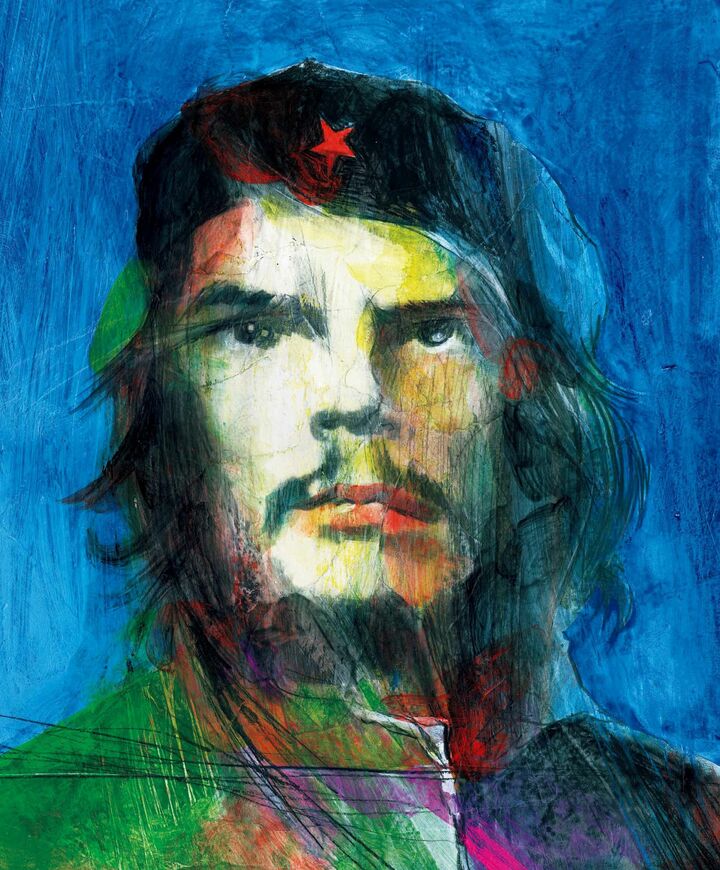

男の名は、エルネスト・チェ・ゲバラ。職業、革命家。キューバからボリビアに驚くべき巧みな変装で2度めの潜入を果たし、当時米国の強い影響下にあったオルトゥーニョ政権に対して、まさにゲリラ闘争の狼煙をあげようとしていたところだった。

Point of No Return

そう。 20 世紀は戦争に埋め 尽くされた100年だったが、同時にアジア、中南米、アフリカで、植民地政府や列強の傀かいらい儡政権を打倒、人民のための政体を打ち立てようとする革命の世紀でもあった。

当時38歳の、この喘息持ちのアルゼンチン人は、1956年からフィデル・カストロとともに、やはり米国と癒着関係にあったキューバのバチスタ政権を3年間の武力闘争の末に転覆させ、社会主義の新政権を樹立した立役者として、世界の注目を集めていた。

とはいえ、キューバ国内の状況は、'66年の時点でも惨憺たるものだった。いかに大衆から全面的な支持を得ていたとはいえ、カストロ体制は、3権のイロハも知らない素人集団である。革命軍最高のインテリでもあったゲバラは、政権内でも建国のため、先頭を切って働かなければならない立場にあった。そんな重要人物がハバナ政府の会議室ではなく、ボリビアの山中深くに潜伏していたのはなぜか? ぼくたちは、そこに革命家ゲバラのダンディズムの表出をみるのだ。

ボリビアへの密行の前年、ゲバラはキューバを去ることを決意。両親と親友カストロそれぞれに別れの手紙を書いている。カストロ宛のものでは、カストロと同志への謝意のあと、党指導部での地位、大臣の地位、少佐の位階、キューバ市民権などの一切を放棄すると宣言。その理由を次のように述べている。

「いま世界のほかの国が、ぼくのささやかな力添えを望んでいる。きみはキューバの責任者だからできないが、ぼくにはそれができる」(『チェ・ゲバラの声』/原書房 三好徹訳 以下同)

賢いゲバラだから、自分の力がキューバ建国に必要なことは十分承知していたはずだ。キューバに残れば建国の父のひとりとして尊敬を集め、安泰な余生を送ることも可能だったはずだ。それでもキューバを後にしたのは、ゲバラにとって革命は人生の義務だったからだ。それは手紙の以下の箇所からも明らかだ。

「ぼくはキューバ革命において、その地でぼくに課せられた義務の一部を果たしたと思う」

「ばくは、新しい戦場に(中略)もっとも神聖な義務を遂行するという気持ちをたずさえて行こう」

両親への手紙で、ゲバラはその心情をもっと自分に引き寄せて語っている。

「わたしは、自由のために戦う国民にとって武装闘争が唯一の方法だと信じていますし、この確信に従って行動するのです。多くの人は、わたしのことを冒険家というでしょう。わたしはそうなのです。しかし、違った種類の、自分の信念を証明するために命をも賭ける人間なのです」

ゲバラの革命理論やその実践に是非はあろう。しかし、当時も今も、人々のこころを捉えるのは、死を賭してまで民衆の救済に生きる、ゲバラという男の純粋さだった。

スターリンの例をひくまでもなく、歴史上の革命家たちが政権掌握後、ことごとく独裁者として君臨する姿を見続けてきた世界にとって、ゲバラはあまりに無垢に映った。

1967年10月8日、アメリカのCIAが指導するボリビア国軍との「チューロ渓谷の闘い」で逮捕されたゲバラは、その翌日、国軍兵士によって射殺される。ボリビア潜入からわずか11か月めの出来事だった……。

翌年の暮れ、日本では、『ザ・フォーク・クルセダーズ』というフォークバンドの曲、『青年は荒野をめざす』が街角のいたるところでながれていた。五木寛之の同名小説のタイトルに加藤和彦が作曲、詞は五木自身がつけたものだが、「ひとりでいくんだ、幸せに背を向けて」という悲愴な決意の言葉は、ゲバラの行動そのものだ。確かめたわけではないが、ロマンティストの五木の胸中にボリビアでのゲバラの生と死が去来してもおかしくはない。

大義に生きたゲバラの生涯は、それほど青年の魂を揺さぶったのであった。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- BY :

- 2013年MEN'S Precious 冬号、孤高のダンディズム烈伝より

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ