イタリア問題児の美学①皇帝ヘリオガバルス

淫蕩にして放埒。汚辱の烙印を押された少年皇帝

紀元前27年に成立した帝政ローマ時代ほど、全能の権力を持つ皇帝の座に多様な人間を座らせた国はない。名君、暴君、凡庸王、畏敬王、多くの呼び名があるが、ネロやカリギュラのようにアブノーマルで残忍な人間が多いことは周知のとおり。そんな中、あまり知られていないのがヘリオガバルスだ。

時は3世紀。残虐王カラカラ謀殺後に即位した皇帝マクリヌスの世評は極めて悪かった。そんな澱んだ空気を、カラカラの故郷シリアのエメサ(現・ホムスの古称)にいた叔母のユリア・マエサが察知。権謀に長けた彼女が皇帝に担ぎ出したのが、孫である14歳のヘリオガバルスだった。すでにこの時点でユリア・マエサは、歳若い孫を世襲職である司祭に強引に就けていた。ヘリオガバルスという名は、彼自身が同化を願ったエメサで崇拝された太陽神の呼称で、この少年は僭越にも神の名を自分のものとしていたのだ。

そして美少年ヘリオガバルスは軍勢を率いて、マクリヌスに叛旗を翻した。叛軍の勢いは燃え上がり、一夜にして彼は、皇帝と歓呼された。かくして、皇帝ヘリオガバルスは、御神体である巨大な黒い石を奉してローマに入城。だが、到着を待ちわびた人々は、その行列の異様さに眉をひそめた。そこにいたのは、紫地に錦糸をあしらった燦然たる司祭服をまとい、顔に粉黛を施し女装した皇帝だった。しかも、車上の黒石を愛おしく見つめながら、後ずさりしながら入城してきた。そして、そんなサプライズが、日常となっていったのである。

友人宅をいくつも渡り歩いて饗宴することを好み、象牙と黄金の豪奢な車に乗って移動する。食膳には、動物の脳髄や内臓、脳味噌、生きている鶏からとった鶏冠や舌などが供され、神殿内で飼育する野獣に、切り落とした男性器が与えられた。さらには、少年が次々と生け贄にされたという。在位中に3人の女性との結婚をしているが、ヘリオガバルスが最終的に選んだのは、金髪の奴隷ヒエロクレス。厚化粧をして彼(ヒエロクレス)の妻になり切り、ほかの男と関係してはふしだらな女と噂されるのを好んだ。この奴隷に不貞をなじられ殴打されるたびに、それを喜んだ。まさに、快楽の最たるものを求めた、両性具有の性倒錯といえよう。まだまだ、吐き気を催すような驚愕の逸話は、数限りない。

そんな狂った皇帝に、最後が訪れたのは222年3月11日。近衛兵の一団が宮廷になだれ込み、彼の首を切り落とした。死体を裸にして町中を引き回し、石を結びつけて、テベレ川に投げ込んだという。時に皇帝は18歳であった。

在位4年で確たる業績も残さず、死後直ちに元老院によって永遠の汚辱の烙印を押されたヘリオガバルス。しかし、退廃を絵に描いたようなこの若すぎる皇帝は、ある種の人々の心をかき立てる何かを持っていたようだ。絵画、舞台、音楽、小説、彼はあらゆる芸術のジャンルで題材とされた。

その代表がローレンス・アルマ=タデマの絵画『へリオガバルスの薔薇』。龕灯返しになった天井から、陪食者たちの頭上に無数の花を一斉に落とし、彼らを香気のなかに埋めて窒息死させた、という逸話を題材にした作品だ。

後世の歴史家たちから酷評を受けるヘリオガバルスについて、澁澤龍が感慨深い筆致で、こう考察している。「地中海の蒼空のような残酷な晴朗さ、時には猥雑で皮肉で陽気でさえある精神、それが彼の持前の精神である」(『異端の肖像』河出文庫より)。もうひとつ、自分もヘリオガバルスと同じ狂気と紙一重のところにいたというフランスの詩人、アントナン・アルトーの著した一節も心に響く。「へリオガバルスは精神とラテン的意識に対する系統的でしかも愉快な風俗壊乱を企てたのである。もし首尾よくやりとげられるだけ長生きできたならば、ラテン世界の壊乱をとことんまで押し進めたことであろう」(『ヘリオガバルスまたは戴冠せるアナーキスト』白水Uブックスより)

輝かしきローマ時代の一瞬を生きた皇帝ヘリオガバルスに、文化爛熟期に存在した、死の淵を彷徨うような暗黒のDNAを感じずにはいられない。イタリアの文化史を華々しく彩った後代の偉才たちの体内には、ローマのデカダンスを加速させた、ヘリオガバルスの片鱗の存在が確信できるのである。

イタリア問題児の美学②ジャコモ・カサノバ

醜聞にまみれてなおも輝く、博覧強記の偉才ぶり

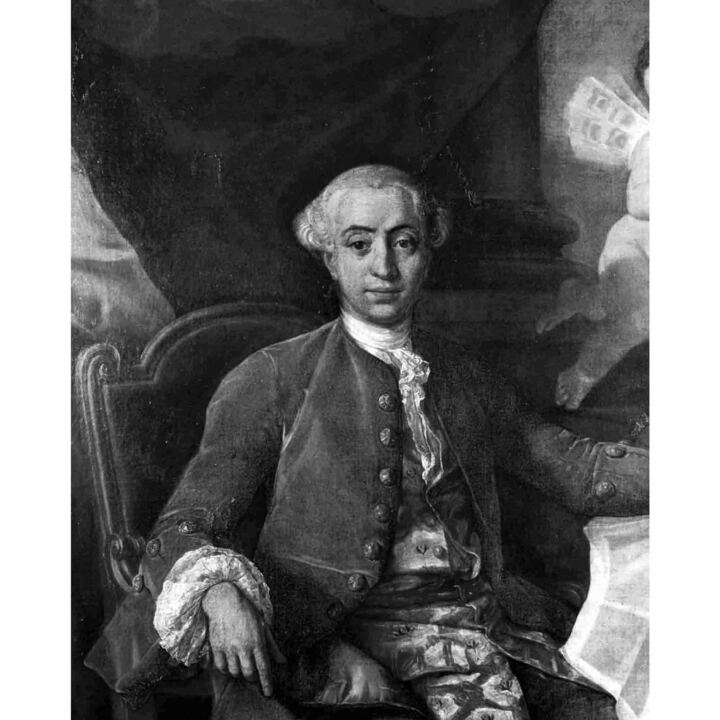

オーストリアの伝記作家、シュテファン・ツヴァイクは、1928年に出版した『三人の自伝作家』の中で、ジャコモ・カサノバについて、「彼は人生の達人だ」と書いた。'73年の生涯でおよそ1000人の女性と関係をもった「達人」の足跡は、晩年に執筆した自伝『カサノヴァ回想録』(河出文庫)に詳しい。カサノバの両親は役者で、幼少時に困窮を極めながらも、実父が貴族階級であったため、寄宿学校で学ぶことができた。

わずか16歳で法学の博士号を取得したほか、哲学や数学、化学でも優秀な成績を収め、教師たちからも愛された。もって生まれた学習能力の高さに加え、親譲りの優れた洞察力・観察眼を駆使した処世術を会得していたのだ。

洒落者として知られるようになったカサノバは、やがて老貴族に取り入り、社交界で必要な知識や振る舞いを身につけていく。

そして、新たなパトロンを次々と見つけては、あらゆる場所に姿を現した。このような生き方を実現できたのは、本人の能力もさることながら、古くから貿易を通じて人や異文化が流れ込むヴェネツィアで生を受け、さまざまな人生の選択肢を目の当たりにしたことにある。

作家、哲学者、外交官、魔術師等々、生涯を通じてカサノバはさまざまな肩書きで、博覧強記の偉才ぶりを発揮する。なかでも彼の探究心が最も注がれたのは、快楽であった。複数の女性を同時に愛しながら、誘惑されることにも喜びを見出し、ときには同性とも関係をもった。

肉体的な充足感だけが目的でないことは、常に相手の人格を尊重し、恋愛関係が終わっても親しい友人であり続けたことからわかる。封建的な社会にあって、知的なエロティシズムのなんたるかを知り、自由を貫くカサノバの異端児ぶりは傑出していた。

一方、華麗な交遊は数あま多たの醜聞となって巷間に流布し、年を重ねるごとにパトロンも減り、放蕩のつけから来る病に悩まされるようになる。

晩年はボヘミアの貴族の司書として過ごすも、彼の過去を知る周囲の女たちから蔑まれ、最後は膀胱炎を患い、孤独のうちに世を去る。先のシュテファン・ツヴァイクは、そうした事実をふまえてなお、彼を好意的に評している。それも、ゲーテや、ミケランジェロ、バルザックといった偉人たちの上をいく、なりたい男の理想像として。

自らの意思を貫き、絢爛たる人生をまっとうしたカサノバは、ヘリオガバルスのように、後代の人々が価値を見出した「問題児」とは逆の存在だ。カサノバ=色事師という単純化されたイメージがひとり歩きしているが、事実を見ればそれはほんの一部だとわかる。無論、規律と前例を重んじるタイプのジェントルマンではなかったろう。しかしながら、自ら信じた価値に従って行動し、その結果に責任を持つという、極めつきのダンディズムを身につけた男だったのだ。

イタリア問題児の美学③ガブリエーレ・ダンヌンツィオ

狂気の生き様に見え隠れする、過剰な自意識

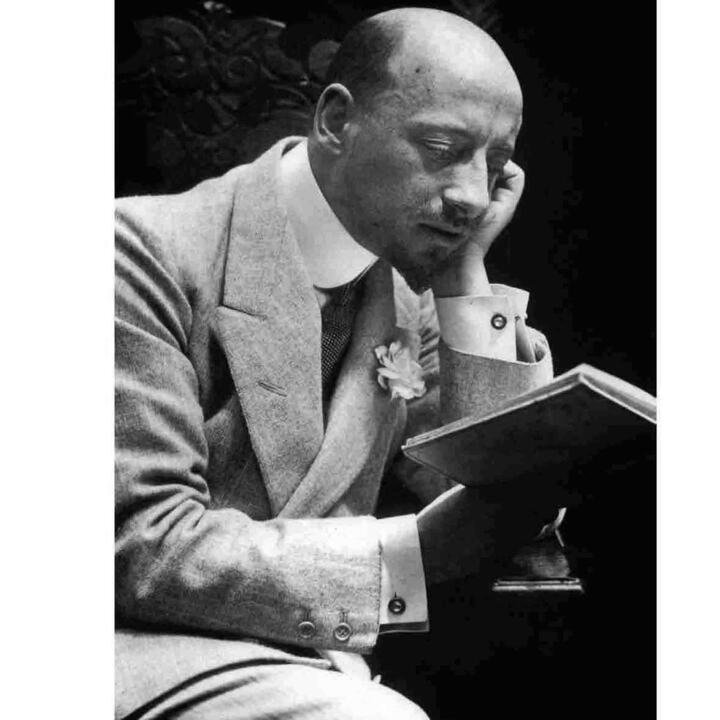

偉大なる詩人、イタリア近代文学の父、革新と自由の詩人などと呼ばれて賞賛されるガブリエーレ・ダンヌンツィオ。彼は、もうひとつ、狂気の詩人という強烈な呼称を持つ。

カサノバが世を去ってから60年余りたった1863年。船会社を経営する裕福な家庭に生まれたダンヌンツィオは、16歳で『早春』、19歳で『新歌謡』という詩集を出し、イタリアの詩壇のみならず、ローマの社交界の寵児となる。こうして始まった華麗で享楽的な生活を糧に、彼は、作家、劇作家としての才能を開花させていったのだ。

一方、ダンヌンツィオは、イタリア・ファシズムの先駆者としても有名である。国際的な流行作家としてパリで優雅に暮らしていた彼は、第一世界大戦の開戦とともに帰国。故国を守る国民的な英雄の道を歩むことになる。だが、その行動には彼の美意識への執着と、歪んだ自己陶酔的な性格が見え隠れする。

フィウーメ(現・クロアチア、リエカの古称)に入城したダンヌンツィオは、市民を前に「いまこそ美の始まるときである」と呼びかけた。進軍も叛乱も占領も、彼は美ととらえていた。司令官(ダンヌンツィオは自分をこう呼ばせていた)の詩的な言葉に挑発され、市民たちは陶酔し昂奮した。

1918年、ダンヌンツィオは、敵国オーストリアの首都ウィーン上空を複葉機で飛び、プロパガンダ用のビラ=「詩の爆弾」を投下する大業を演じた。彼は熱烈な飛行機マニアであったが、その根底には、塹壕で死ぬより墜落で命を落とすほうが兵士として華やかであると考えていたふしがある。まるで翼を得たイカロスだ。空を舞うことで耽美的思考が刺激され、陶酔していったのだろう。また、ファッションにおいても、彼の美意識は貫かれ、イタリアン・ダンディズムの先駆とも評された。もっとも、見る人によっては、過度な貴族趣味が目に余るとも言われる。いずれにしろ、彼の生き方には、留まるところを知らない自意識の過剰さがあった。

ダンヌンツィオは、フィウーメの失敗(占拠事件)後、ガルダ湖畔の自宅にこもって隠退する。晩年は、絶えず「私は不幸だ」と呟いていたという。官能の詩人にとって、老いは人に晒すべからざる、恥ずべきことだったのか。1938年春、書斎の文机に突っ伏して息を引き取った。脳溢血だった。

この男もまた、自らがつくりあげたダンディズムに拘泥するあまり、孤独に陥り老醜を晒す、という自家撞着に陥った。ダンディズムとは本来、かくも厄介なものなのだ。

イタリア問題児の美学④ピエル・パオロ・パゾリーニ

反道徳を貫き散った、異端の「問題児」が残した傑作群

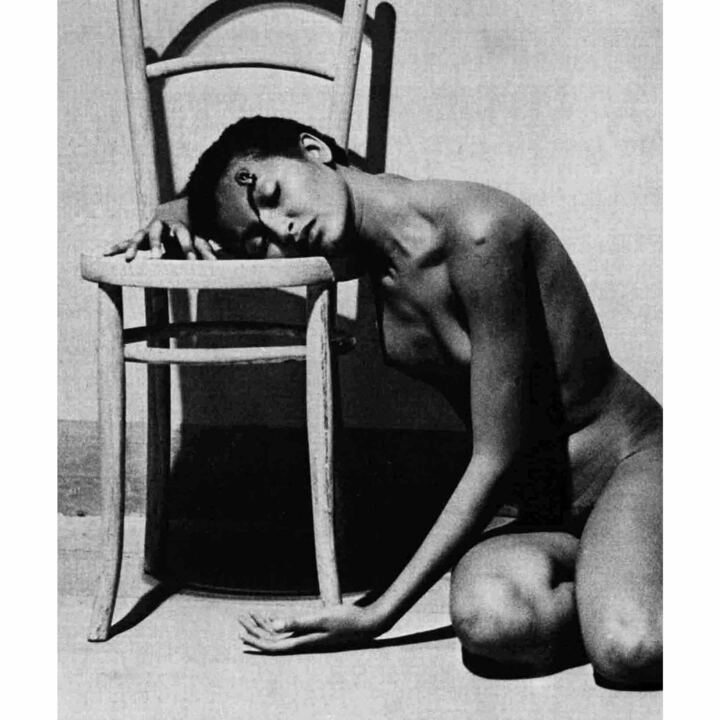

1975年11月2日早朝、ローマ市内の海岸で中年男の轢死体が発見された。男の名はピエル・パオロ・パゾリーニ。職業は映画監督・作家。そして、同性愛者にしてコミュニスト。その最期は頭部を中心に滅多打ちにされたうえ、まだ息のあるうちに自身の乗用車で何度も轢かれるという、無残なものだった。しかも犯人とされる人物は、撮り終えたばかりの映画『ソドムの市』(1976年公開)に出演していた少年…。

パゾリーニは、ダンヌンツィオを祖とするイタリア・ファシズムに傾倒する軍人の父と、寛大ながらも意志の強い母が、ことあるごとに衝突する様子を眺めて育った。その息苦しさから逃れるように、絵画や詩に没頭していく。瞳の先にあるのは、いつも母だった。彼の詩集に、象徴的な一篇がある。

「一人でなどいたくない。ぼくの底なしの飢え。愛、それも魂をともなわない、肉体だけの愛。だって魂はあなたのなかに、いや、すでにあなただから。でも母さん、あなたの愛はぼくを奴隷にする」

無垢であるがゆえの近親相姦的な偏愛は、父子関係の拒否=保守的なものへの嫌悪に転換され、彼の人生観を決定づけた。成長したパゾリーニは大学に進み、そこで詩や美術の研究にいそしんだ。戦乱の時代を迎えると、イタリア北東部、フリウリ地方のカザルサへ逃れ、教師となる。

戦争が終わると、イタリア共産党に入党。地主階級が小作人を搾取する旧態依然とした地方社会の変革を訴える、若きリーダーとなる。だが、彼の政治活動は突然終わりを告げた。同性愛で少年を堕落させた容疑で教師を免ぜられたのだ。共産党からも除名されたパゾリーニは、逃げるようにローマへと移り住んだ。

大都会での生活は困窮を極めたが、あふれる文学の才能をもって作家の地位を確立。活動の幅は映画シナリオにも及び、1961年に初監督作『アッカトーネ』が完成。寓意に満ちた作風は数を重ねるごとに鋭さを増し、現代を舞台に神の不在を描いた『テオレマ』(1968年)は、反道徳的映画として保守勢力からの批判を受けるが、パゾリーニの反逆の精神は衰えるどころか、ますます苛烈を極めていった。

『デカメロン』(1971年)、『カンタベリー物語』(1972年)、『アラビアン・ナイト』(1974年)では心理描写を排し、セックスを動物の自然な営みとして描いた。そして、遺作となった『ソドムの市』。第二次大戦末期にナチスの庇護の下、イタリア北部の町、サロに集まった権力者たちが、快楽を満たすために美少年・美少女を狩り集め、男色・拷問・糞尿愛好など、変態行為のかぎりを尽くす本作は、イタリアをはじめ欧米各国で部分削除や上映禁止となる。

だが、この作品は単なるエログロ映画ではない。そこには人を物として扱う体制や飽食に明け暮れる社会への批判が込められているのだ。そしてパゾリーニは絵画のように荘厳な構図、無駄のないセリフ回しなど、巧みな演出を用いて観る者を引き込み、静かに挑発する。

「現実から目をそむけるな!」と。

「俗悪趣味」「反体制的」と批判されながらも信念を曲げることなく、研ぎ澄まされた純粋さで生と性にまみれた人間の本質を描き続けた「問題児」パゾリーニ。

この壮絶な生き方こそ、他人におもねらずに生きる、ダンディズム・スピリットの究極とは言えまいか。彼こそは、人間の存在そのものを徹底して愛しきる、イタリアが生んだ誇り高き芸術家なのだ。

ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ…

世界史の傑物たちもまた「問題児」だった

ローマから現代まで、

人間の愛と美を追求し続けた偉才の歴史

古代ローマ・イタリアの「問題児」たちの物語を読んでいると、彼らの快楽主義への信奉はまさに命がけであったことが窺える。しかし、少々イタリアのことを勉強しているぼくに補足させていただければ、彼ら4人は各分野からの代表選手なのであって、凄腕の連中はまだまだほかにも数多いるのである。

ローマ時代ならヘリオガバルスの大兄貴にあたるカリギュラという第3代皇帝など、まったくとんでもない若造である。

いまや日本いちのローマ史通である作家・塩野七生氏は、古代ローマの指導者を知力、説得力、肉体的耐久力、自己制御力、持続する意志の5科目を各100点、合計500点満点で評価している。有名どころではアレクサンダー大王が430点、カエサルが500点のところ、カリギュラはたった90点。カエサル暗殺の首謀者と疑われるブルータスですら145点を取っているのに、90点は全28人中最低点。中でも劣るのは自己制御力(10点)で、欲望のおもむくままに女性と交わり(そのなかには3人の妹もいたという)、残虐な拷問と殺人を楽しんだ青年皇帝だったのだ。

ところが、伝によれば、カリギュラのこの狂気は、ドルシラという最愛の妹を失ったが故だったらしい。そこに不条理を見出したのが『異邦人』の作家アルベール・カミュで、彼の『カリギュラ』という戯曲はいまだに、根強い人気を誇っている。ラテンの血を騒がせる特殊な悲劇性がこの狂皇の29年の人生にはあったのだ。

キリスト教がイタリア半島全土を覆った中世は、一見、快楽主義は消滅したかのように見える。とんでもない。昨今もカソリック教会の聖職者の性的虐待がつぎつぎと明らかになり、アメリカや英国、メキシコなど世界各地で紛糾、訴訟沙汰に発展しているが、中世は教会の徹底した禁欲主義が、エロティシズムを闇のなかに隠すことによって堕落させたといっても過言ではない。

性哲学者の福田和彦氏は名著『映画とエロティシズム』(河出書房新社)のなかで、教会について「はっきりいえば、男たちにとっては、尼僧院は〈金のいらぬ売春宿〉であったし、かの女たちは聖衣を着た娼婦に等しかった」とまで述べている。

そこへいくとルネッサンス時代は、こういった教会の閉鎖性をぶっつぶせという思潮なだけあって、じつにあっけらかんとしている。

近代のポルノグラフィーのさきがけと呼ばれるジョバンニ・ボッカチオの『デカメロン』が生まれたのも14世紀、中世がルネッサンス時代に移行するまさにそのときで、このフィレンツェの作家は100話からなるオモシロ話集のなかで、尼僧院の院長までが密かに司祭を自室に連れ込み、それを同じころ若い男を連れ込んだ尼僧に見つかってしまうという、艶笑滑稽譚を開陳している。

ルネッサンスの主役といえば誰もがダ・ヴィンチ、ミケランジェロの名前を思い浮かべるだろうが、このふたりも、中世の教会が厳禁したあれを満喫していたようなのだ。

レオナルドは14歳のときヴェロッキオの工房に入って絵画の修行をはじめるが、10年後には17歳の少年との関係を密告されて逮捕。父の奔走でなんとか放免になるものの、2か月後にまたも同じ罪で逮捕。まったく懲りた様子がない。これらはフィレンツェの裁判記録に残っている。

ミケランジェロはどうかといえば、ルネサンスの研究家、杉浦民平氏によると、彼の詩集に収められたエロス賛歌、美しい目や顔をたたえる作品はすべて男性に捧げられたものだし「彼がつれなくするプロのお釜にあてた手紙も残っている」(『血と薔薇』誌への寄稿より)そうだ。ぼくなど、これを知ってダビデ像の見方も少し変わってしまったのである。

歴史の遥か彼方の話だから、いまのイタリアとなんの関係がとお思いの読者の方もいるだろう。だが彼らイタリア人にとって、これらご先祖の逸話は常識であるだけではなく、カリギュラのローマもボッカチオが描く修道院も、むろんダ・ヴィンチやミケランジェロの絵画や彫刻も、見ることも触れることもできる「いまそこにある現実」として継続している。

たとえ民主主義やカソリックの頸木があろうとも、快楽主義の扉を次から次へとこじ開けた異端の先駆者たちと、現イタリア人たちは意識の基底部分で重なり合っている。血とエロスの伝統は、その表現や表現される場所は時代に合わせ巧みに修正されているものの、しかと現代まで受け継がれているのではないだろうか。

でなければ、前首相が在任中にあんな破廉恥なパーティを開いた感覚、そしてぼくらの関心でいえばドルチェ&ガッバーナのリゾートウエアが、マセラティの内装が、エンツォ・ボナフェのエキゾチックレザーのコレクションが、クルチアーニのニットの着心地が、なぜああまでセクシーなのか説明できないではないか。(文・林信朗)

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク