1933年3月19日、パリ。 眼光鋭い41歳の思想家が、ひとり、そんな精神の自由を求めて光の都にやってきた。

いや、精神の自由だけではない。彼、ヴァルター・ベンヤミンにとってこのパリへの旅は、生存の自由を求めてのものでもあった。

この年の1月、ベンヤミンの祖国ドイツではヒトラーが首相に就任。2月27日には国会議事堂の炎上をきっかけに共産党員の弾圧を開始した。

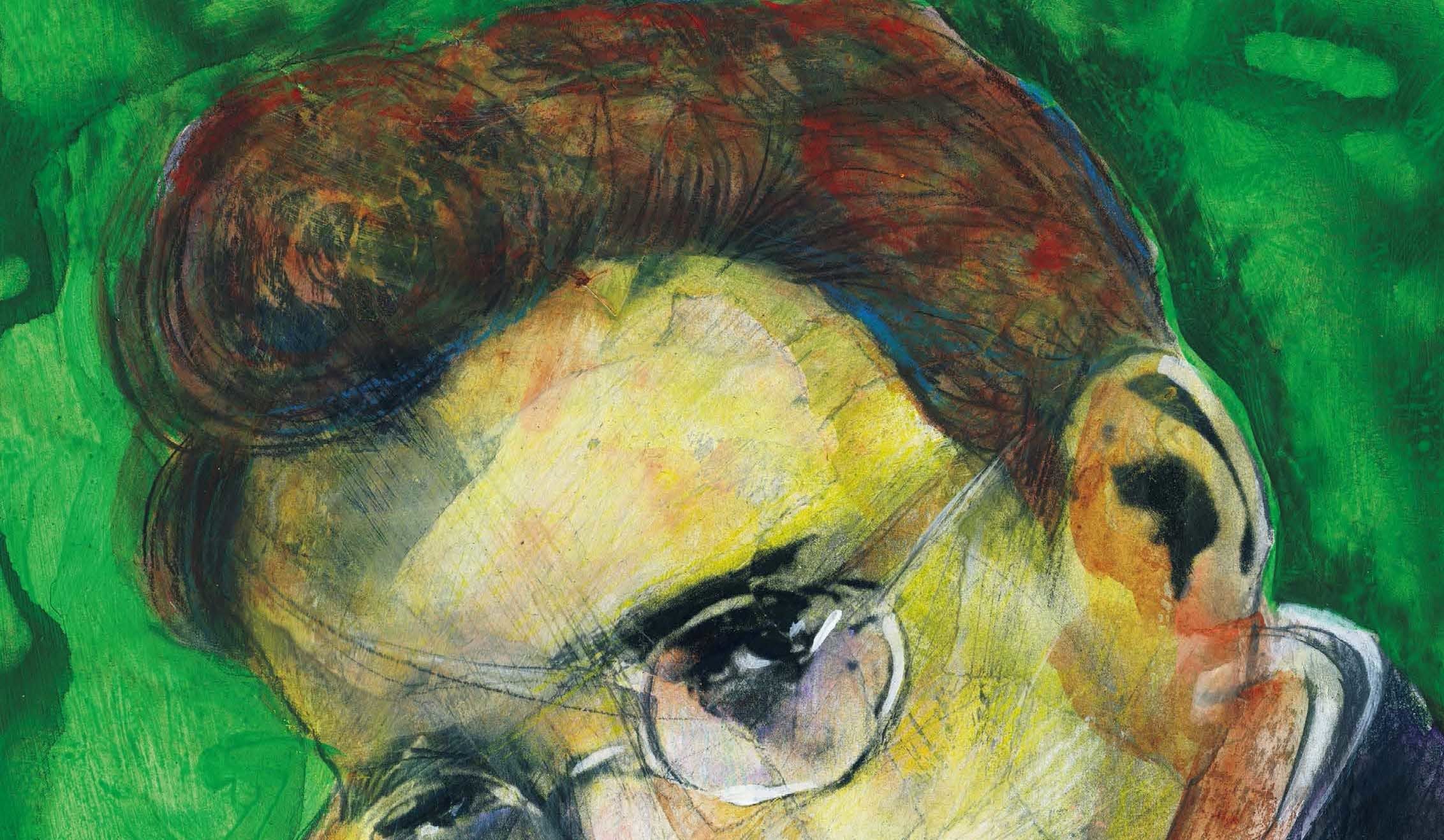

Thinker on the Run

ヒトラーのナチスが牛耳る国には、マルクス主義にまで接近していたベンヤミンのようなユダヤ人思想家の居場所は、カフェの椅子一脚ほども残されていなかったのである。

しかし、ベンヤミンは亡命の地にも迫りくるファシズムの影に怯えながらも、批クリティーク評の刃を収めようとしなかった。彼は、第一次大戦という未曾有の破壊を経たヨーロッパにおいて、文明のありかたの本質を問うていた。

「彼にとって批評とは、唯の身ぶりのラディカルさを越えた純粋で厳格なラディカリズムの在り方を模索すること、それによって進歩と破局、文化と野蛮をはっきりと見分けることができるような批評のラディカルな基準を確立することにほかならなかった」(野村修著『ベンヤミンの生涯』〈平凡社〉所載・関曠野著「危機と批評精神」より)のである。

そのひとつのてがかりが既にパリにはあったのだ。

ベンヤミンは1926年にもパリで著作活動を行っている。友人のフランツ・カッセルと共同でマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』を翻訳していたのだ。そのとき、カッセルとの散歩の道すがら、パリのパサージュ(=遊歩街)からみた文明論がおもしろいのではと思いつく。

パリに逃れてきたベンヤミンは再びこのプロジェクト、「パサージュ論」に没頭する。

毎日のようにフランス国立図書館に赴き、さまざまな資料から彼独特の抜き書きカードを作成し、それを項目ごとに整理する。

それは金もない、職もない、日々の宿すら定まらない亡命知識人ベンヤミンにとっての自らの存在をかけた思想戦、哲学戦であった。亡命から2年後の1935年にはその概要とも言える「パリ-19世紀の首都」という一文をまとめた。

Walter Benjamin ヴァルター・ベンヤミン

かれは、「この時代」(現代にまでひきつづく資本主義時代)の根源的時期としての十九世紀半ばに集中的に見てとれる、「社会的な状況と所産に特有の二重性」(そこでは進歩と退歩が絡みあって同一物のなかに存在している)を、遊歩街、パノラマ、万国博覧会、室内、遊民、バリケードそのほかの多様なモティーフをつぎつぎと解析しながら、剔抉してゆく。その二重性にこそ、何によりも着目されなければならない。(中略)ブルジョワジーの繁栄のなかに、すでにその廃墟がはらまれていた。(野村修『ベンヤミンの生涯』より)

つまりベンヤミンの批評眼は、1830年代のパサージュ・ド・ロペラに始まるパサージュの歴史のなかに資本主義下の消費社会の誕生と興隆、おそらくはその末期までも既視していたのである。

しかし、ベンヤミンの命を縮めたのも、またこの「パサージュ論」であった。 彼は亡命中30回近く転居し、ときに当時の欧州最高峰のインテリゲンチャであったベルトルト・ブレヒトやジョルジュ・バタイユと親交を結びながら、この壮大な論文の完結を目指すが、そのために危機に瀕した欧州大陸脱出のチャンスを逃してしまう。

1939年、ベンヤミン47歳の年にはドイツ軍がポーランドに侵行し、第二次世界大戦が勃発する。

ドイツ国籍を剥奪され、心臓病の兆候すらあったベンヤミンは、1940年6月、パリに迫ってきたドイツ軍を逃れ、徒歩でピレネーを越え、ポルトガルのリスボンから米国に亡命しようとする。だがその経由地スペインで入国を拒まれ、絶望したベンヤミンは国境の町ポルトボウで服毒死を遂げた。

その到着が1日早いか遅ければ、ボーダーゲイトは開いていたというのに……。

その批評活動の鍵として言葉がはらむ両義性、二重性に生涯注目していたベンヤミンは、自らの生と死をどの言葉に重ねて見ていたのだろうか?

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- BY :

- MEN'S Precious2014年秋号 孤高のダンディズム烈伝より

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ