保守的な大人や彼らがつくりあげた体制への反抗を、斬新な装いと練りこまれた演技で表現したジェームズ・ディーンとマーロン・ブランド。今なお新しい世代のファンを獲得している彼らと比べて、いわば忘れられた存在ともいえるのが、モンゴメリー・クリフトだ。同時代のスター、それも、男からも女からも愛されたというその魅力を、幅広い分野に通じる評論家の海野 弘氏が解説する。

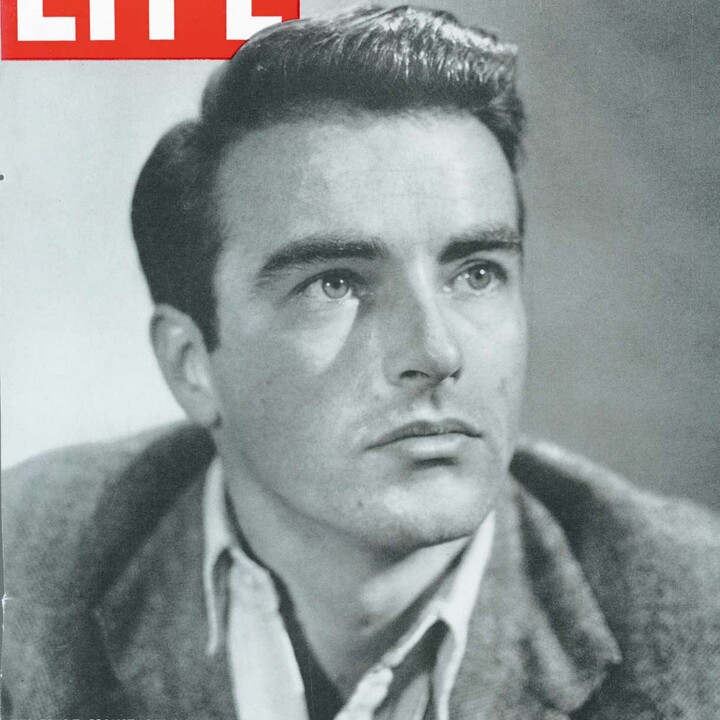

モンゴメリー・クリフト、一九五〇年代の肖像

モンゴメリー・クリフトの知的で繊細な美しさは、1950年代とともに去り、ハリウッドはそれを再び見出すことはなかった。

クリフトは、ジェームス・ディーン、マーロン・ブランドとともに〈反逆者〉(レベル)役のスターといわれる。しかし、ディーンやブランドに比べてほとんど忘れられてしまった。あまりに〈五十年代〉(フィフティーズ)そのものであったから、時代とともに去ったのであろうか。

私は一九五〇年代の映画で育った。クリフトを見たのは『赤い河』がはじめで、大ファンになった。なにしろ西部劇が好きで、片はしから観ていた。この映画では古強者のカウボーイのジョン・ウェインに対抗する若いカウボーイである。

ニューヨークの舞台で、若手の演技派として注目されていたクリフトが荒っぽいカウボーイ役に抜擢されたので注目された。しかし意外に運動能力があり、またたく間に銃や馬のあつかいを覚えたという。都会からきた若造と馬鹿にしていたジョン・ウェインも、格闘シーンで互角にやり合うのでおどろいたという。ラストの決闘では、まさか大スターが負かされるわけにいかないので、ハワード・ホークス監督は、あいまいな引き分けにしていて、すっきりしない。

しかしこの結末は、ある意味で〈五十年代〉を予告していたかもしれない(『赤い河』は一九四八年につくられた)。つまり、旧世代と新世代が対立し、世代交代が行われるべきなのだが、〈五十年代〉には、両者はあいまいに共在していたのである。

クリフトは、都会からきたカウボーイを演じた。彼のウェスタン・ルックの着こなしは、ジョン・ウェインとちがって都会風であった。五十年代にはウェスタン風のメンズ・ウェアが世を席巻する。カントリー趣味が都会に受け入れられるのである。クリフトはそのはしりであった。

彼がトップ・スターになるのは『陽のあたる場所』(一九五一)である。私は高校生の時に見たが、クリフトとエリザベス・テイラーに見とれていただけで、よくわからなかった。

大学生の時、シオドア・ドライサーの原作を読み、あれ、こんな映画だったのだろうかとおどろき、名画座でもう一度観た。ジョージ・スティーヴンス監督は一九二五年に書かれた小説の舞台を現代(一九五〇年代)に移し、登場人物の名もすっかり変えている。オープニング・シーンで、主人公(クリフト)が歩いていると、スポーツ・カーを運転する若い娘(テイラー)が近づいてくるハイウェイのショットなど、現代都市が鮮やかに撮られている。

『アメリカの悲劇』から『陽のあたる場所』という題名の変更も、一九二〇年代から五十年代へという変化を反映している。ドライサーはアメリカ社会の悲劇をテーマとしている。工場労働者の主人公が、金持の娘と結婚するために、工場で働いている愛人を殺してしまう。貧困や階級差別といった社会問題が語られている。

一方、『陽のあたる場所』は、個人の悲劇がテーマである。地位や名誉を求め、二人の女の間で悩む主人公の心理劇として映画化されているのだ。

それこそ、五十年代の主人公なのだ。大戦後の冷戦の時代に入り、マッカーシズムによる〈赤狩り〉が行われ、ハリウッドは社会主義的なテーマをこわがり、ひたすら個人の心理のドラマに回避し、フロイトの精神分析がはやり、スターたちはおかかえの精神分析医に通う。

五十年代の一つの典型といわれるのはローナー、つまり独身者で、まわりと離れて一人暮らしをする一匹狼(ローン・ウルフ)である。〈群衆の中の孤独〉が目立ってくる。『陽のあたる場所』でクリフトが演じたのは、五十年代の映画でも目立ってくるローナーのはしりであったといわれる。ちなみに、クリフトは『シェーン』の主役候補だったという。監督は同じスティーヴンスであるから、可能性はあったろう。シェーンもまた西部劇におけるローナー(単独者)である。アラン・ラッドは最高であったが、クリフトのシェーンも観てみたかったなと思う。

組織の体制に適応できずにもがくローナーはクリフト自身であったのかもしれない。その意味で彼は五十年代の典型なのである。

一九五三年の『地上より永遠に』(フレッド・ジンネマン監督)でもクリフトは軍隊の中のローナーを演じている。ジェームズ・ジョーンズが軍隊の内幕を暴露したベストセラー小説の映画化であるが、ここでもハリウッド流のクリアランス(除菌)が行われ、きわどい部分はカットされ、別物になっている。例えば兵士たちのわいせつな会話や行為がえんえんと書かれているが、映画では消毒されている。

また主人公プルーイット二等兵(クリフトが演じる)の相手の売春婦はクラブのホステス(ドナ・リードが演じる)に変えられ、メロドラマとなっている。

この映画では、これも五十年代の映画によく見られた、大人と若者の対立という構図が使われている。世間をよく知っていて、要領がよく、あらゆる問題を巧みにあしらってのし上がっていこうとする…そのような大人ウォールデン軍曹をバート・ランカスターが演じ、新兵のクリフトをいじめ抜く。この構図は『赤い河』のジョン・ウェインとクリフトの対立でもあらわれていた。

あらゆる状況をタフに切り抜けている大人(ジョン・ウェインのような)というのも,アメリカ人が好きなキャラクターで、五十年代の映画でもよく見られる。大人が主役、若者が主役、両方が主役という三パターンあったわけである。

五十年代の映画の名残り、残骸のような一九六一年の『荒馬と女』(ジョン・ヒューストン監督)でも大人(クラーク・ゲーブル)と若者(クリフト)の対立が見られる。ここでもラストは大人に勝ちが譲られ、世代交代は行われなかった。そしてクリフトはついに大人になることができず、酒と薬とホモセクシャルに溺れつつ、子どものまま老いてゆくのである。

クリフトの映画は、一九五〇年代前半のアメリカ、そしてハリウッドの黄金時代の輝きを放っている。五〇年代前半にはかげりがあらわれ、クリフトの映画も光を失い、彼はすさんだ生活に沈んでゆく。

彼はホモセクシャルであったが、女たちに愛された。彼のナイーヴさが母性本能をくすぐるのだといわれる。エリザベス・テイラーは彼が死ぬまで面倒を見つづけたという。

ところで、モンゴメリー・クリフトに演らせたかった役がある。原爆をつくった男ロバート・オッペンハイマーである。なにしろ顔がよく似ている。オッペンハイマーは人類を破滅させるような兵器をつくったことを悩みつづけた。そして同僚のエドワード・テラーの告発で赤狩りのいけにえとなった。悲劇的でメランコリックなオッペンハイマーは私の中でモンゴメリー・クリフトに重なっている。クリフトは一九六六年、オッペンハイマーは一九六七年に没している。

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

- BY :

- MEN'S Precious冬号2013年 反骨の貴公子、モンゴメリー・クリフトより

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク

- クレジット :

- 構成/菅原幸裕