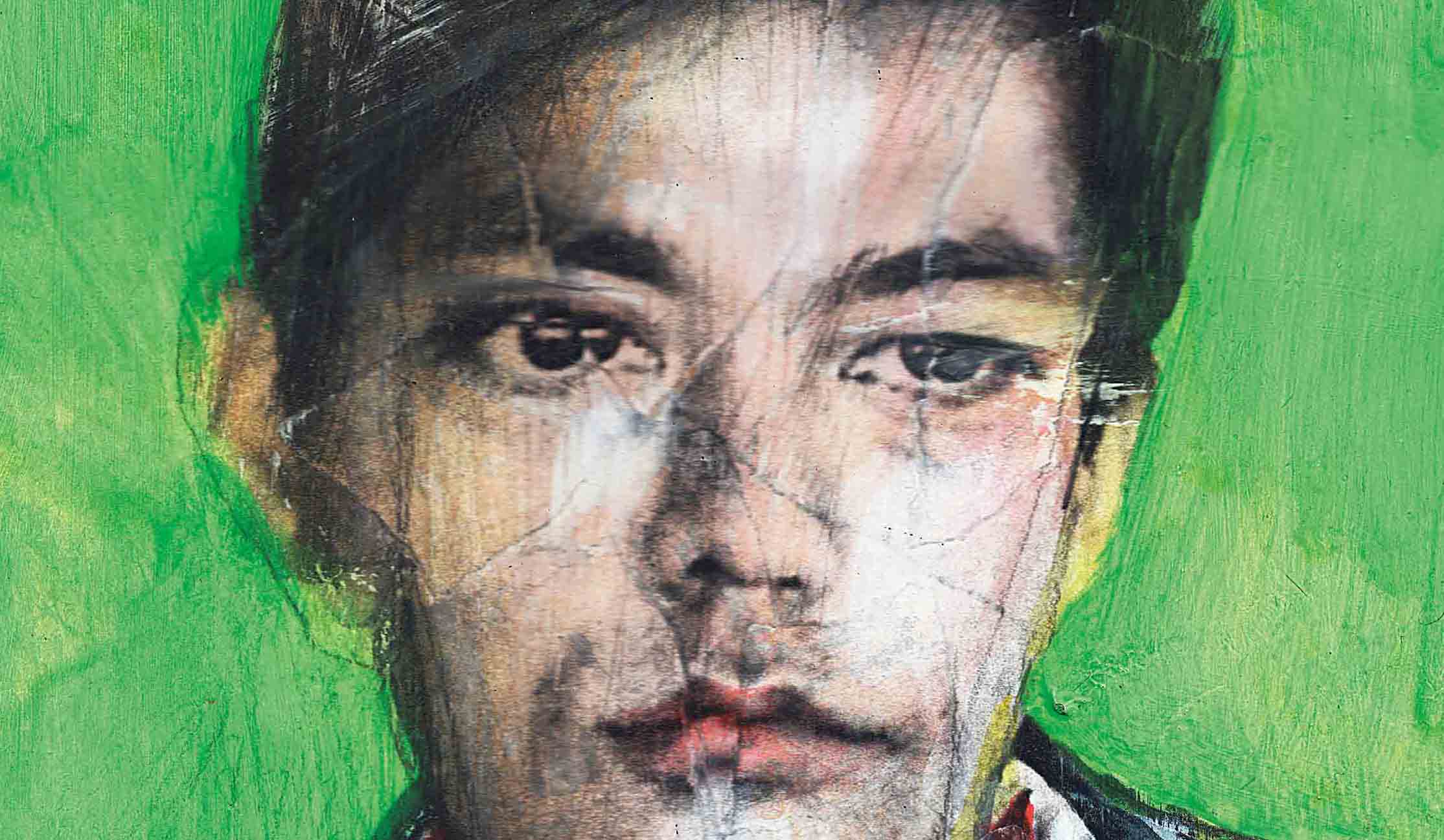

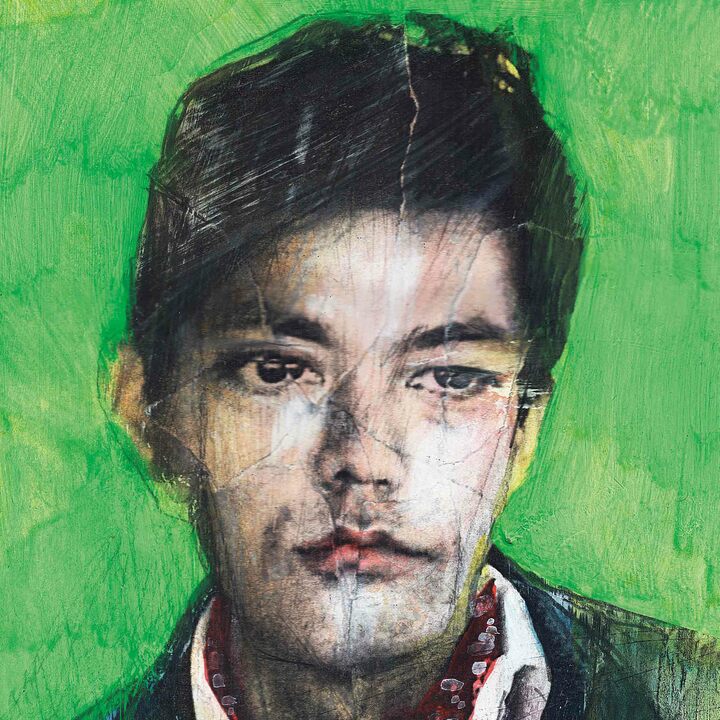

映画監督川島雄三。この名前をご存知の方は、そうとう日本映画好きである。だれもが容易く名前を挙げられる黒澤明や小津安二郎、溝口健二などと違い、川島の映画は、どちらかといえば通好みで、川島が「巨匠」と呼ばれることはない。「巨匠」とは重厚な作品を撮り、またそれを任される監督である。日本の美を、あるいは日本的なるものを表現する作家である。そして「巨匠」のつくる映画はどれも生まじめだ。

そこへいくと、川島の映画はどこか真正面から取り組んでいないような出来なのだ。やろうと思えばそうできるだけの実力はあるはずなのだが、それをかたくなに拒んでいるような風がある。代表作といっていい『幕末太陽傳でん』は喜劇であるはずなのに、どこか重く、空咳のような虚しさが残る。藤本義一と脚本を練ったドタバタ喜劇『貸間あり』は観ているうちにその映像の美しさにあれ? とマヤカシにあったような気分にさせられる。

『幕末太陽傳』(1957年/日活)がある。生まれ故郷の青森県むつ市にある記念碑には、生前好んだ井伏鱒二の言葉、「花に嵐のたとえもあるぞサヨナラだけが人生だ」の碑文が刻まれている。

落語家で映画評論でもさえを見せる立川志らくは、川島を「喜劇映画を作ろうとしたら芸術映画になってしまった監督」(『監督川島雄三 松竹時代』)と評しているが、どうして、その裏切られた期待こそが川島映画をぼくたちの脳裏に強烈に焼き付け、熱狂的なファンさえ生み出しているのだ。喜劇の陰に悲劇性を忍ばせ、粗末な長屋の一景を「ヴィスコンティの映画のよう」(前出・立川)に変えてしまう川島の乱調の美学の源には、大小ふたつのコンプレックスがあったのではないかとみる同時代の映画関係者、川島研究者は少なくない。

1918年(大正7年)青森県むつ市(現)に生まれた川島は、中学時代から映画に夢中になり、東京の明治大学に進学し、映画研究会に所属する。'38年に卒業し、この年はじめて助監督の公募を行った松竹に2000人中8番という好成績で入社。島津保次郎、小津安二郎、木下惠介などに助監督としてついたあと、いよいよ初監督作品という'43年、召集令状がくるが、川島は郷里での徴兵検査に不合格(即日帰郷)になってしまうのである。

映画製作こそが生きがいだった川島にとって願ったり叶ったりの結果のはずだが、郷里の父徳蔵は喜んで祝杯をあげる川島を許さず「不忠の臣、男として腐り果てたやつ」とののしったそうだ。

監督、俳優、カメラマン、映画関係者の多くが戦地に赴いた戦争末期、そしてそれらのひとびとが復員してきた戦後の映画会社のなかで「戦争を免れた」という過去が川島のなかで引け目になったのは想像に難くない。しかし、それよりさらに性質悪く川島を苦しめたのは、徴兵検査不合格の原因になったであろう青年期に始まった身体のマヒであった。この帰郷の際、川島は義母のきよに自分の病気のことを「ルーズベルトと同じ病気」とひそかに伝えている。同僚の多くも、初監督作品『還って来た男』の製作時にはすでに足を不自由にしていたと振り返っている。

The Beauty of Unbalance

乱調の美学

『幕末太陽傳』や『洲崎パラダイス赤信号』など、川島の日活時代の作品のほとんどでチーフ助監督をつとめた映画監督の今村昌平は、後年川島の肉体と精神の危うい関係についてこう述べている。「日々が克服の日であったという方が良いのではなかったか、彼の男性的性格、ひとに気をつかう優しさなどが、そう遠くなく予測される死の恐怖と、それに堪える苦しみを力一杯押し殺し、悪フザケや深酒にまぎらしもしたのだろう」(『川島雄三 乱調の美学』)。

今村は別のエッセイで川島がその障害が遺伝性の進行性筋萎縮症と疑っていたのではないかと推測している。

しかし、川島は、肉体との戦いに座して白旗をあげたけたわけではなかった。日常生活では、今村も指摘するように深酒をし、そのあげくにカラミ、ありとあらゆる薬を常飲し、女遊びをし、浪費をし、ゲリラのように不安と戦った。映画づくりにおいても、あえて正調な、まともな映画づくりを否定し、人間の本性をコミカルに、ときにシニカルに、後に「重喜劇」と呼ばれる作風を確立。自由な製作環境を求めて松竹から日活、東宝に移籍、合間に大映でメガフォンをとったものを含めると、監督作品は51本にも及ぶ。

洒落者としても有名で、軽い色合いのジャケットの背中に発条を縫いこみ、シルエットを保とうとしたその習慣は、45歳で早逝するまで変わらなかったそうである。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- BY :

- MEN'S Precious2015年夏号ダンディズム烈伝より

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ