アコーディオンやバンドネオン等の「蛇腹モノ」楽器に、時折どうしようもなく心惹かれることがある。タンゴ好きでもないのに、バンドネオン奏者アストル・ピアソラはいまなお自分にとって最重要の音楽家のひとりだ。また、自分の音楽に対する感性をすっかり変えてしまった「表現(Hyogen)」というバンドのメンバー、権頭真由のアコーディオンは、この楽器の魅力を再認識させてくれた(権頭さんはピアノも絶品だが、個人的にはアコーディオンの演奏がかなり好きだ)。そういえば、リシャール・ガリアーノ(アコーディオン)とミシェル・ポルタル(クラリネット)の共演盤『Blow Up』も長らく愛聴していたっけ。

彼女の音と、彼の演奏が生む緊張感

そして、近年の蛇腹モノ奏者として脳裏に浮かぶのが、mama!milkの生駒祐子である。彼女の場合は、演奏時の姿とサウンドが重なって認識されていて、それらの相乗が生む魅力もある(「音楽家は、見た目と音楽は別」と自分に言い聞かせているのだが、たまにこういうこともあったりする)。生駒のアコーディオンの音は、演奏というより、彼女の身体から発せられている音のように、つい感じてしまうのだ。

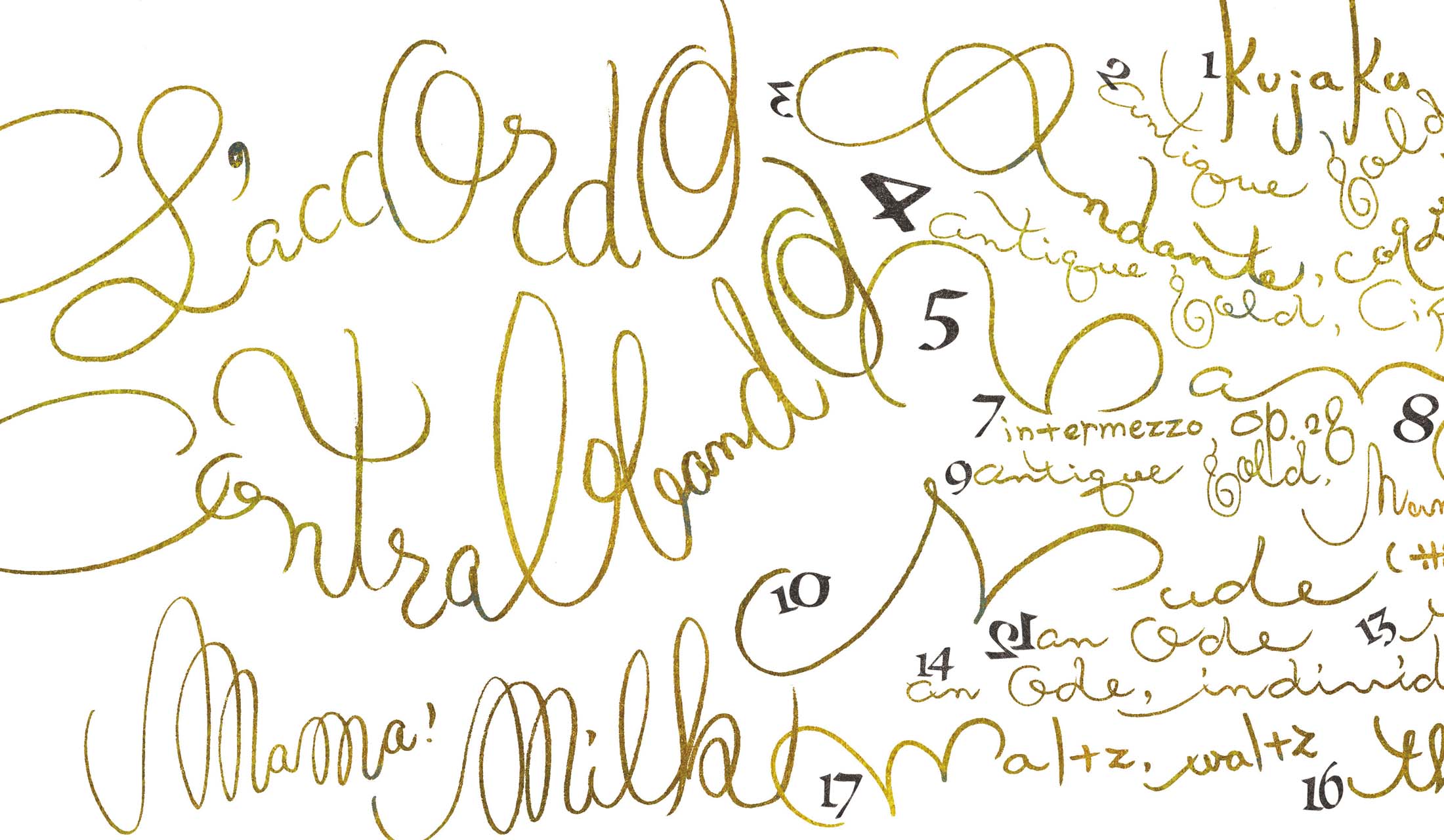

2017年5月にmama!milk自身のレーベルから『L’accordo Contrabbando(ラコルド・コントラバンド)』という作品がリリースされた。「禁制品」や「秘密合意」といった意の怪しげなタイトルは、自らの音楽が、この社会の倫理に反するものを孕んでいることを示唆しているのだろうか。そして、こうした命名はmama!milkの音楽に親しんできた者として、さらにある種の蛇腹モノ楽器を愛聴する者としては、妙に腑に落ちるものだったりもする。例えばピアソラの音楽は、当時母国アルゼンチンのタンゴシーンから激しく糾弾され、彼はニューヨークに拠点を移さざるを得なかった。それはジャズやクラシックの要素を取り入れたピアソラの革新性が生んだハレーションだったわけで、それでも彼は自身の音楽を貫いたのだった。mama!milkの音楽もまた、既存のカテゴライズやジャンル分けからは、逸脱しているように感じられる。それはクラシックでなければ、ジャズでもない。もちろんタンゴやミュゼットとも違う。それらいずれの音楽も包含しつつ、アコーディオンとコントラバスのインタープレイを中心に生み出される音楽、そうとしか言えないように思う。

音とともに蛇腹から生み出される風、それは吐息のように作用する。生駒はそれを「彼女の音」として巧みにコントロールしているようだ。清水恒輔のコントラバスもまた、指のアタックやボウの摩擦音などを織り交ぜているが、彼のサウンドはむしろしっかり演奏として、技巧として、感じられるのが面白い。楽器の違いからくるものなのか、それとも女性と男性の音楽表現の違いなのか、その差異は、mama!milkの音楽にスリリングな雰囲気をもたらしている。

ちなみに今回の『L’accordo Contrabbando』に収録されている各曲は、過去に彼らの作品で発表されたものであり、そのヴァリエーションである。しかしサウンドの感触は、かつて聴いたものとはずいぶんと異なっているものが多い。さらに聴き重ねるたび、一連の演奏の連なりには、ストーリー性すら感じられてくる。そういえば生駒はmama!milkのサイトで、本作について以下のような内容を記していた。

(以下サイトより引用)

この春、新曲の録音をと思いながら、やっぱりもう一度、何度も録音してきた曲を新しく録音しました。

また!と驚かれるかもしれませんね。

前の「Duologue」を録音してから、たくさんの大冒険がありました。

舞台作品や美術作品の音楽を作ったり、滞在制作をしたり、幾つかの楽器のレッスンを受けたり、色々な方と色々な演奏会をご一緒したり。

怒涛の日々でしたけれど、気がついたら、ますますアコーディオンとコントラバスの演奏がとっても楽しくなって、何度も演奏してきた曲をさらに深く好きになっていました。

ですから、もう一度、新しく。

(以上引用終わり)

彼らにとっても、この作品は自らのあり方を今一度確認するような作業だったということだろうか。そうしたスタンスで生み出された作品が「ベスト盤」的に仕上がることなく、別種の、フレッシュな音世界を生み出していることに、ひとりの聴き手としてとても喜ばしく思う。

例えば官能的でゴージャスな曲として親しんでいた「Kujaku」は、ここではむしろ哀感すら漂う音楽に仕上がっている。ゲストである守屋拓之(コントラバス)とのダブルベースの編成は、曲にくっきりとした輪郭をもたらしている。そして、各演奏からは、過去の作品にもまして、確信のようなものが感じられる。

ところで、これは少し邪推のきらいもあるが、彼らの音楽には、「京都」の影響が大きいのではないかと思っている。実はここ最近、京都発のあれこれが、東京での「諸事あっというまに流れてしまって、残らない」傾向に異議申し立てをするように、がぜん存在感を見せつけている場面にいくつか出合った。そして本作を聴き終えて味わったのも、やはり他の京都発のものにも感じた、芯のようなものの存在感だった。千年を超える歴史を内包しながら現在を生きる盆地の街、京都。そこには「和」などという皮相な表現では捉えきれない、風土から生まれる滋味が、そこに暮らし、表現活動を行う者に影響しているのかもしれない。

引用元mama!milk:http://www.mamamilk.net/note/14383/

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者