【目次】

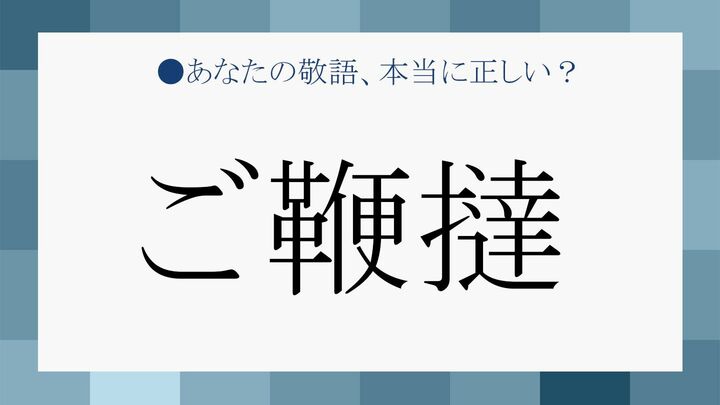

【ご鞭撻の「鞭撻」とは?「読み方」と「意味」】

■「読み方」

「鞭撻」は「べんたつ」と読みます。

■「意味」

「鞭撻」の「鞭」の訓読みは「むち」。馬などを打って走らせる【鞭(むち)】を指します。そして「撻」は【うちのめす。むちうって励ます】という意味の漢字です。つまり、「鞭撻」がダイレクトに示す意味は、【むちで打ってこらしめること】。ここから転じて、現在使われているような【努力するように励ますこと】という意味合いになりました。ですから「ご鞭撻」は、どちらかといえばスパルタ式。「頑張りを優しく見守る」というよりも、「努力を怠るな、との厳しい励まし」と解釈するのが適切です。

「鞭撻」は、日ごろお世話になっている方、例えば会社の上司や取引先、両親などへの挨拶や文書の締めくくりに、「ご指導」とセットになって、「ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします」のように使われます。社交辞令のように使われている表現でもあり、具体的な指導や教えを受けることは、あまり考慮されていません。つまり、「ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします」は「自分は未熟者であるため、励まし導いていただきたい」という謙遜の気持ちを伝えるフレーズなのです。

【正しい使い方がわかる「例文」】

■1:〈新任の際の挨拶として〉

・「このチームの一員として、ご指導ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願いいたします」

■2:〈プロジェクトの成功を報告する会で挨拶として〉

・「弊社がこのような成果を上げられたのもみなさまのご指導ご鞭撻の賜物でございます」

・「皆様のご指導ご鞭撻のおかげで、無事目標を達成できました」

■3:〈新たに担当する取引先へのメールの文末に〉

・「不慣れな点が多くご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご指導ご鞭撻いただけますと幸いです」

■4:〈披露宴など、大勢の人が集まる場でのスピーチに〉

・「今後とも大いに努力してまいる所存です。どうぞご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」

・「今後もご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」

【使う際の「注意点」】

■「ご鞭撻」を受けるのは、常に目下の者と心得て

指導や励ましを受けるのは、あくまで目下の人間です。たとえ身内であっても上司や親など、目上の人間を対象には使いません。例えば、「今後も父へのご指導ご鞭撻をよろしくお願いします」という使い方は誤りです。また、自分を主語にして使うこともないので、「今後、私からご指導ご鞭撻させていただくこともあるかと存じますが、よろしくお願いいたします」という使い方も誤りです。

■「ご鞭撻」に続く言葉も敬語表現が自然

「ご鞭撻」の「ご」は、行為の主体を立てる接頭語。敬語表現となりますので、目上の方に対して使える言葉です。上記例文のように、「賜りますよう」「くださいますよう」などの敬語表現と共に使いましょう。また、自分への励ましだけでなく、部下や身内に対する励ましというニュアンスでも使われます。

■すぐに具体的な指導がほしいときには使わない

「ご鞭撻」は重々しい言葉ですから、これを使用するのにふさわしいのは、ある程度の期間を要する指導・助言をお願いする場面です。その場ですぐに習得できるような知識やテクニック、今この場での具体的な意見や指摘が欲しいときに使うには、少々大げさ過ぎます。また、急ぎの用件にも不向きです。

<NG>「イベント当日のタイムスケジュールを作成いたしました。修正点がございましたら、ご指導ご鞭撻のほど、お願いいたします」

<OK>「イベント当日のタイムスケジュールを作成いたしました。修正点がございましたら、ご指摘いただけますようお願いいたします」

■別れの場面で使用することに違和感をもつ人も…

基本的に「ご指導ご鞭撻〜」のフレーズは、「今後ともお付き合いが続くこと」を前提に、「これからもよろしくお願いします」という気持ちを込めて使う言葉です。ですから、プロジェクトの成功など、「区切り」のシーンで使用することはありますが、転勤時や退職時などの別れのタイミングで「今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」あるいは「今までのご鞭撻に感謝いたします」と挨拶することに違和感をもつ人もいるようです。「『ご鞭撻』は、これからも関係が続く人に使う」と、覚えておくとよいでしょう。

【同じ意味で使える「言い換え」表現】

■ご教授

「教授」は「学問や技芸を教え授けること」。茶道や陶芸なども含め継続的に教えを受けるときに使われます。

■お導き

「ご指導ご鞭撻」とほぼ同じ意味で、やわらかな印象に。指導をお願いするときや、指導に対するお礼など、幅広く使うことができます。

■ご指南

「指南」は、囲碁や将棋、剣道など、主に芸事や武芸などを教えることを指します。ビジネスでは専門的な技術やビジネスのノウハウなどに使われることもあるようです。

■ご教示

「ご鞭撻」が社交辞令として使われる場合が多いのに対し、「教示」は、簡単な知識や方法、手順などに対して使う言葉です。ビジネスでは、作業工程の手順やスケジュールの確認などに使うのが適切です。

■励まし ■お力添え ■激励 ■ご助力

***

挨拶状やスピーチで使われる「ご鞭撻」という言葉。そのほとんどが「ご指導ご鞭撻」と、「ご指導」とのセットで使われているため、「ご鞭撻」単体の意味は曖昧になっている人が多いのではないでしょうか。「厳しい励まし」を意味する「ご鞭撻」は、具体的な指導や意見を求める場面ではなく、「自分が未熟者であり、相手からのサポートを受けたい」という謙遜した気持ちを表現する際に使われます。改まった言葉のため、軽々しくは使えませんがビジネスシーンでも、挨拶やメールの締め言葉として、覚えておくと重宝します。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『大人なら知っておきたいモノの言い方サクッとノート』(永岡書店) :