ミニマルな楽曲が生み出す、心地よいグルーヴ

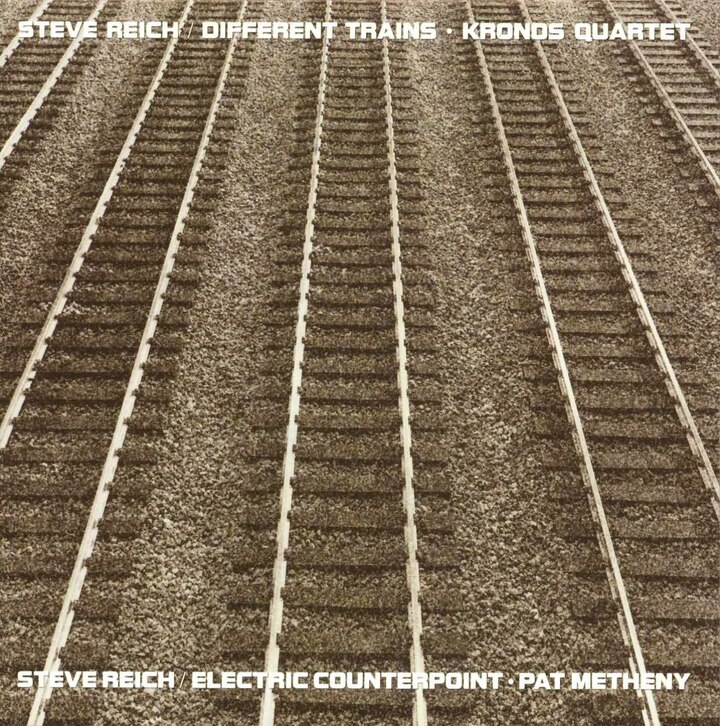

スティーヴ・ライヒを個人的によく聴いていたのは、YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)などが流行った時期ではなく、それから15〜20年ぐらい後の、「クラブで、テクノで踊っていた」頃だった。『エレクトリック・カウンターポイント』、『ディファレント・トレインズ』そして『ドラミング』。テクノのビートに親しんだ身体には、ズレ感をきっかけに波のように変化しループするグルーヴが心地よかった。チルアウト・タイムにアンビエントを聴くことが好きでもあったが(Rainbow2000で早朝の富士山の景色とともに聴いたクラスター&イーノは忘れがたい)、普段自室で過ごす時はローレベルでライヒをプレイしていることが多かったように思う。まさにBGMだった。

その当時からさらに20年後の今、あらゆる楽器のサウンドや音色はコンピュータで再現され、無限のグルーヴを生み出すこともずっと容易になった。さまざまなノイズがPCにて加工され「音楽化」される、その簡便さはテープを使ったり、楽器以外のものを鳴らしたりサンプリングしたりしてさまざまな不確定要素を音楽に盛りこもうとしたいわゆる「現代音楽家」たちの営みを、一気に過去のものにしてしまったようにも映る。ライヒの『ディファレント・トレインズ』で行われた肉声のサンプリング&ループは、いまや日本のポップスでいくらでも聴くことができる。

では、彼らが生み出した音楽はもはや「現代」音楽ではないのだろうか。最近、かの人気プロデューサーが自作で高らかに宣言したように、「デジタル・ネイティヴ」であることが今の音楽たる資格なのだろうか。そんなことを考えながら、久々のライヒの新録を聴いた。

2013年の『カルテット』と2015年の『パルス』、2作品を収めた今回の新譜。現代音楽における位置付けや意味などの専門的な解説はきっと評論家がしてくれるのだとして、雑食性音楽鑑賞が常のリスナーの耳にまず印象に残ったのは、ここでのサウンドにおける楽器のソノリティ、そしてハーモニーだった。『パルス』の緩やかな抑揚をもって反復するホーン&ストリングスは、楽器から発せられるゆえの音の「滲み」によって、ミニマルな楽曲から心地よいグルーヴを生み出している。個々の楽器の響きは生き生きと、オーガニックな質感を備えていて、聴き手としてつい耳を澄ませてしまう。それはエレクトロニック・ミュージックのトランシーなビートに身を任せるのとは別種の感覚でもある。

一方の『カルテット』は、ライヒ作品ではおなじみのマリンバとピアノによる演奏。2種の楽器が時に交錯し重なりあいながら響くさまは、楽曲の複雑な構造を強く印象づける(ちなみにこの場合のカルテットとは、2台のピアノと2つのパーカッションのことを指しているという)。作曲家の楽想と、それを理解し表現しようとする演奏者(コリン・カリー・グループ)の演奏技術から生み出される音楽、という関係性は、例えばドビュッシーやラヴェルの音楽をめぐるものと同様であり、実にクラシック音楽的なのかもなと感じた。そして、それゆえにユニークな音楽体験であるとも。

そう、演奏行為の奇跡性、または演奏された音楽の唯一性、その魅力を、この作品を聴いたことで改めて認識させられたのだった。それはまたデジタルなプロセスによって生み出された音楽からは、なかなか感じられない感興ではないだろうか。少なくとも自分自身の鑑賞経験においては、ここ近年のデジタル由来の音楽に、アーティストの音感やリズム感覚の鋭さを感じても、わくわくするようなことはほとんどなかった。それどころか、コンピュータにより緻密につくられたサウンドから、時折「支配」の匂いが感じられて、音楽として楽しめなくなることもしばしばだった。だが演奏と楽曲との関係性、その結果生まれる音楽においては、失望することもあったが、感性がリフレッシュするような、新しい地平に出合ったような体験が得られることも多かった。今回のライヒの新譜も、そういう経験ひとつであるように思う。

ところで、ライヒというと「ミニマル・ミュージック」というカテゴライズがなされる場合がある。この場合のミニマルとは、パターン化された音型を反復する、その構造を指しているとされるが(少なくとも自分はそのように理解していた)、現代においてはちょっと違った見方をしたほうがいいかもしれないとも感じた。そこには、ハーモニー、音色、リズムなど音楽を構成する要素がいくぶん明示的に、あえて必要十分に盛り込まれる。その時々の「今」において音楽たりえるための、ミニマルな配剤、ミニマルな構成。そう考えるとここでのライヒの音楽は、コンピュータライズドされた音楽が席巻する状況に対する反応として、とても現代的な音楽であるように感じるのだ。

お問い合わせ

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者