【目次】

- 前回のあらすじ

- 実在した喜多川歌麿、出自はほぼわからず

- 歌麿の師匠、鳥山石燕はとびきりの変人!?

- 唐丸、歌丸、哥麻呂、歌麿?生前は「うたまる」だった!

- 歌麿の代表作を国内で発見!蔦重展で5月20日から緊急公開

【前回のあらすじ】

第18回放送「歌麿よ、見徳は一炊夢」で、ついに成長した唐丸(幼少期は渡邉斗翔さん)を見つけた蔦重(横浜流星さん)。きっかけは、春章風、湖龍斎風を器用に描き分ける北川豊章という絵師の存在。吉原界隈の出版に精通している蔦重でも覚えがないこの絵師が、かつて「蔦屋」を飛び出したきり行方知らずとなっている唐丸に違いない、というわけです。訪ねて行っても素性を明かさない唐丸改め捨吉(染谷将太さん)でしたが、蔦重は次郎兵衛(中村蒼さん)と蕎麦屋の半次郎(六平直政さん)の“二人羽織での蕎麦の早食い”を見てピンと来たのでした。

北川豊章のゴースト絵師をしつつ男娼としてカラダを売り、自暴自棄に陥っていた捨吉でしたが、生い立ちを蔦重に吐露し、生きる意欲を取り戻します。ここでの染谷将太さんの涙も鼻水も垂れ流しの熱演、見応えがありましたね。こうしてついに『べらぼう』での歌麿(うたまろ)が誕生する運びとなるのです。

ところで…「駿河屋」の女将ふじ(飯島直子さん)ですが、第17回で一瞬意味深な表情を見せるシーンがありました。また、駿河屋を飛び出した勇助という男の人別(にんべつ/戸籍のような証文)を用意していたり。彼女は唐丸の行方や現状について知っていたのでしょうか? ここも気になるポイントです。

タイトルにある「歌麿、見徳は一炊夢」は、朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)が蔦重の耕書堂のために書いた戯曲『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』からとったもの。青本(大人向けの絵本)は好調なものの作者不足だったため、女郎屋での居続け(長逗留のこと)と、1作仕上げるごとに女郎屋を替えられるという夢のようなご褒美を餌に、蔦重は喜三二を囲い込みます。

昼間は執筆、夜は花魁と…という激務(!?)からか男性機能が低下してしまった喜三二でしたが、失意の床で見た夢をヒントに「夢だとしても見るだけ得だ!」と、とびきりくだらなくておもしろい『見徳一炊夢』を書き上げたのでした。その夢の映像表現は、NHK大河ドラマ史上まれに見るヘンテコぶりでしたね。

【実在した喜多川歌麿、出自はほぼわからず】

『べらぼう』では、夜鷹(街娼のこと)が仕方なく生んだ子であり、幼いころから自らのカラダで稼ぐしかなかった――と描かれましたが、実在の歌麿はどんな人物だったのでしょう。

現在国内外で評価されている江戸時代の浮世絵師は、その出自がわかっていない者が少なくありません。歌麿もそのひとり。生年月日や生まれた場所(江戸に生まれかどうかも不明)、家族構成、生家の稼業などいずれも未確定です。1806年(文化3)年9月20日に没したのは確かなようで、自称年齢などから逆算すると生年は宝暦3(1753)年ごろのよう。寛延3(1750)年生まれの蔦重と同世代だったといっていいでしょう。また、『南総里見八犬伝』を書いた曲亭馬琴の「歌麿は生涯家族をもたなかった」という証言もあれば、「りよ」だか「津与」だかという同居女性がいたらしいという研究者も。

1772(明和9)年の大火で蔦重に拾われ、蔦重の義父が経営する引手茶屋「蔦屋」で共に働いていたものの姿を消し、また蔦重に救われる…というこれまでの『べらぼう』での歌麿像は大方フィクション、脚本家の森下桂子さんの創作ということになるでしょうか。

【歌麿の師匠、鳥山石燕はとびきりの変人!?】

劇中、捨吉(幼名唐丸、のちの歌麿…ややこしい!)の告白に挿入されたのが、幼い唐丸と、片岡鶴太郎さん演じる絵師・鳥山石燕との出会い。史実では幼いころ鳥山石燕に師事し、鳥山勇助として腕を磨いたことが、歌麿の画業に大きく影響を及ぼしました。

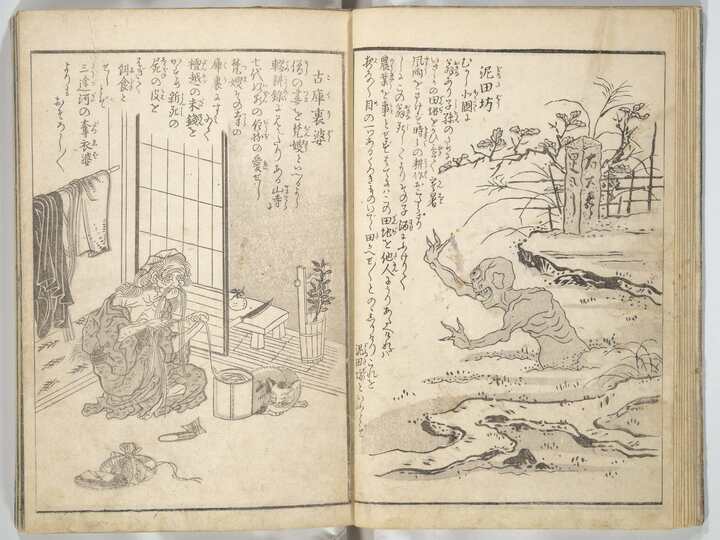

鳥山石燕は「妖怪画の祖」や「あやかし絵の石燕」と呼ばれた狩野派系の絵師。狩野派は、室町時代に京都五山の相国寺などの大寺院の庇護のもとに活動した絵師集団です。狩野永徳や狩野探幽の名前は聞いたことがあるかもしれませんね。京都で発生し、江戸幕府が開かれると狩野派のなかでも有力者の大半は江戸へ下り、幕府の御用絵師としてその体制を盤石なものにします。ドラマ中でも徳川家治(眞島秀和さん)の屋敷の襖などに描かれている、金地を背景に勇ましく松が枝を広げるといったようなものが狩野派を代表する作風のひとつです。

浮世絵とは趣が大きく異なる狩野派ですが、巨大な絵師集団であったため、いくつもの枝分かれがありました。最重要ポジションである御用絵師には「奥絵師」や「表絵師」と呼ばれる狩野一族や門人(狩野十五家)が就きましたが、末端には市中で絵を描いて生活する「町狩野」があり、鳥山石燕は町狩野のひとり。将軍家や大寺院ではなく町衆や庶民に売るための商品を描くわけで、奇想天外、奇抜な絵はウケたのでしょう。怖いけれどユーモラスでもある、妖怪や百鬼を描かせたら右に出る絵師はいなかったようです。

鳥山石燕は、ほかにも中国風俗の女性像や中国の小説の登場人物などを得意としたので、歌麿の女性像の描き方や豊かな発想力は、やはり石燕先生によって開拓されたのでしょう。『べらぼう』では母親に石燕先生への師事は許されずにあの大火が起こり、蔦重に助けられる…というわけで、幼少期に師事したということにはなっていないようです。鳥山石燕との出会いが絵を描くおもしろさに目覚めさせてくれた、ということですね。

実在した歌麿も『べらぼう』の歌麿も、絵を描く才能があったことに変わりありません。妖怪のような風情(失礼!)の、“鶴太郎石燕”の今後の描かれ方も気になります。

【唐丸、歌丸、哥麻呂、歌麿?生前は「うたまる」だった!】

『べらぼう』第18回放送で蔦重の元に帰ってきた唐丸に、「歌麿ってのはどうだい」と画号を提案する蔦重。はじめは歌丸と考えたけれど、「まる」ではなく「まろ」なら公家の出だという噂が立つかもしれない。そのうち京都の偉い家の落としだねだということになり、「麻呂の子やないか」とお公家さんがやってきて、ついには内裏に絵を…と、蔦重の妄想はふくらみます。

史実では、歌麿の在世時は「うたまる」と呼ばれていたことがわかっています。しかも画号を仮名書きしたものはすべて「うたまる」なのです。絵の中に「歌麿」あるいは「哥麻呂」と記されていても「うたまる」。これを「うたまろ」と発音するようになったのは歌麿の死後ずっと経ってから、近代のことのようです。

人別と画号のくだりもよかったですね~。「歌麿、あのときの約束を守らせてくれ。お前を当代一の絵師にする。だから死ぬな、俺のために生きてくれ」「弟が、兄さんの言うことに逆らうわけにはいきませんね」というふたりのやりとり。泣けました。

【歌麿の代表作を国内で発見!蔦重展で5月20日から緊急公開】

さて、ここでビッグニュースです! 現在、上野の東京国立博物館の平成館で開催されている特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」に「ポッピンを吹く娘」が展示されているのを知った都内の美術商から、同じ作品があるという連絡が博物館に寄せられました。本作は版画。出版当時は何百枚と刷られ、人気作は重版を重ねたわけですから、同じ作品が複数存在するのは珍しくありません。

東京国立博物館の調査の結果、本物と判明(人気作は贋作が出回ることもあります)。本展覧会で公開されている同館所蔵の「婦女人相十品(じっぽん) ポッピンを吹く娘」は、もとは上図に見られるように「婦人相学十躰」の10図シリーズのうちの1図で、重版の際に題箋部分のみ別板で刷ったものと思われます。今回発見されたもののほうが、より初期に摺られたものということ。「婦人相学十躰」の10図のなかでも「ポッピンを吹く娘」は特に希少で、今まではホノルル美術館所蔵の1枚しか確認されていませんでした。

初期摺りということは板木は摩耗しておらず、絵師が描いたものにより近いシャープな線が表現できます。しかも色の調子なども絵師の指示に忠実なはず(重版を重ねるうちに色が変わったり色調がいい加減になったりすることは珍しくありません)。ご覧のように新発見のこの一枚は着物の色も鮮やか、背景の雲母摺も残っていて、保存状態がとてもいいのだとか。

展覧会をきっかけにこうした発見があるのも版画作品のおもしろいところです。浮世絵は庶民が手に取って楽しむものであり、瓦版のように数多く広まっていたものでもあったので、まだどこかで眠っているかもしれません。19世紀後半のフランスで活躍した版画家ブラックモンが、日本から送られてきた荷物の中に陶磁器の包み紙、あるいは緩衝材として使われていた葛飾北斎の『北斎漫画』を発見したことが、ヨーロッパで浮世絵が注目されるきっかけであるという説も。ロマンがありますね~。

今回発見された「婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘」は、「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」展で5月20日(火)から6月15日(日)まで緊急公開が決定! 展覧会の詳細は、東京国立博物館の公式サイトをご確認ください。

『べらぼう』では今後の放送で歌麿のヒット作なども語られるのでは、と読んでいます。ドラマに関連する浮世絵作品を今後もご紹介していきます。

【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第19回 「鱗の置き土産」のあらすじ】

経営難に陥り店を畳むことにした鱗形屋(片岡愛之助さん)は、鶴屋(風間俊介さん)や西村屋(西村まさ彦さん)らと今後について協議していた。その場で、鱗形屋お抱えの作家・恋川春町(岡山天音さん)は、今後鶴屋で書くことが決まった。

蔦重(横浜流星さん)は市中の地本問屋たちの勢いに対抗するため春町の獲得を狙い、作戦を練る。一方、江戸城では知保の方(高梨臨さん)が毒による自害騒ぎを起こし、意次(渡辺謙さん)は事情を探っていた…。

※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第18回「歌麿よ、見徳一炊夢」のNHKプラス配信期間は2025年5月18日(日)午後8:44までです。

- TEXT :

- Precious編集部

- ILLUSTRATION :

- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946

- WRITING :

- 小竹智子

- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『江戸の人気浮世絵師 俗とアートを極めた15人』(幻冬舎新書)/『教えてコバチュウ先生! 浮世絵超入門』(小学館)/『浮世絵の歴史 美人絵・役者絵の世界』(講談社学術文庫)/『デジタル大辞泉』(小学館) :