【目次】

【前回のあらすじ】

蔦屋重三郎(横浜流星さん)の永遠のライバルかと思われた鱗形屋(片岡愛之助さん)の、出版事業からの撤退(廃業)を描いた第19回「鱗の置き土産」。蔦重を恨んでいた鱗形屋でしたが、須原屋(里見浩太朗さん)から蔦重の本心を聞かされ考えを改めます。そして、鶴屋(風間俊介さん)に囲われた恋川春町(岡山天音さん)を耕書堂に移籍させようと蔦重に提案。「トンビが油揚げをかっさらうように春町先生を奪ってくれねえか」というわけです。

恋川春町…そう、鱗形屋と蔦重の共同制作によるヒット作『金々先生栄花夢 (きんきんせんせいえいがのゆめ) 』の作者です。知的で軽妙洒脱な戯作に、現実世界を戯画化したような写実的な挿絵を施した“自画作”で人気を得た作家ですが、本人は売れたからといって二番煎じや焼き直しはやりたくない、それは読者にも失礼だろうと常に新しいことに挑戦したいタイプ。そこで「まだ誰もやっていないこと」をひねり出し、誠意をもって春町の気持ちを揺さすぶった蔦重は、「売れればよい」という鶴屋から春町を奪うことに成功します。

そして…放送後半にキュンとさせられたのは、鱗形屋から蔦重に手渡された1枚の版木にまつわるストーリーでした。それは蔦重が初めてもらったお年玉で買った『塩売文太物語』の版木。幼いころ、まだ禿(かむろ)だった瀬川花魁(小芝風花さん)にプレゼントし、瀬川が吉原を去っても大切にしていたあの赤本(主に子供向けの絵入り読み物)の版木だったのです。『塩売文太物語』は蔦重にとって特別な赤本であり、鱗形屋にとっては絵草紙屋として始まりの作品だった、と。「これ以上ねぇお宝をありがとうございます」「うちの本を読んだガキが本屋になるってよぉ、びっくりがしゃっくりすらぁ」と、ふたりで泣き笑いでした。

【『べらぼう』新たな登場人物、大田南畝って⁉】

第19回の終盤、めでたく恋川春町をお抱え作家に招き入れた蔦重に嬉しい知らせが届きましたね。今年発行された青本を評価した番付け評判記『菊寿草』で、耕書堂発行の朋誠堂喜三二作『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』が“極上上吉”の高評価を得たというのです。

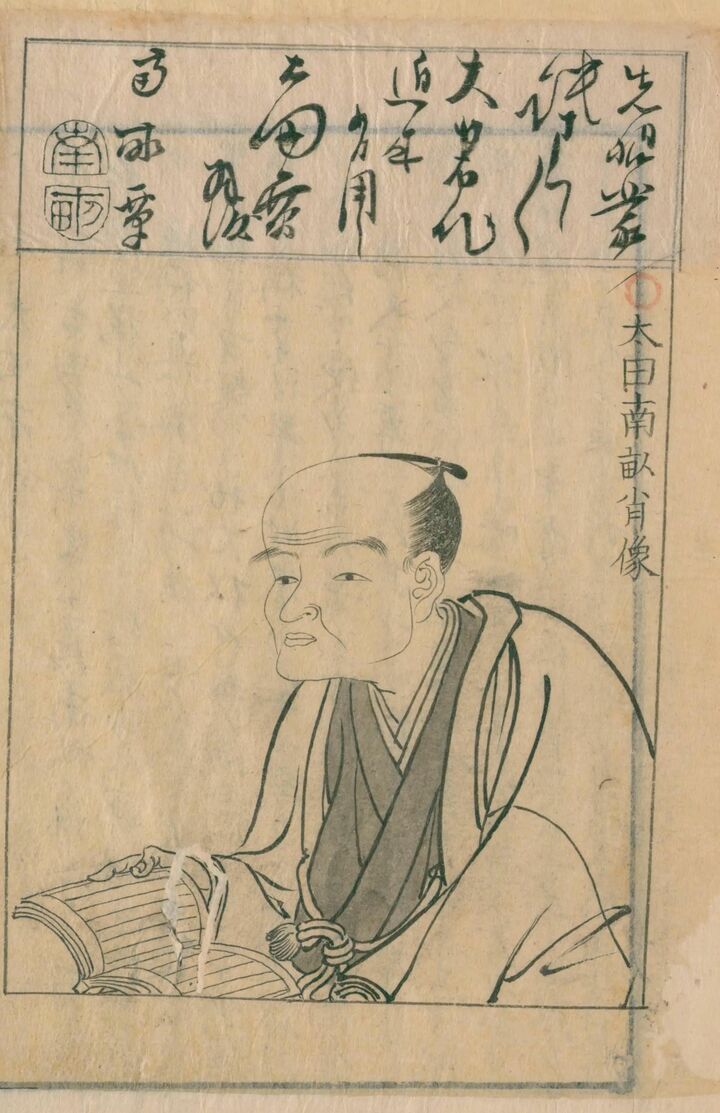

この『菊寿草』は、1781(天明元)年の正月に出版された黄表紙(挿絵入りの大人向け物語本の総称、青本も含まれます)47種類を品評したもの。劇中で鶴屋は「そんな酔狂なこと誰がやってるんですか。ほほぅ、大田南畝(おおたなんぽ)ですね」と何やら意味深な表情をし、次郎兵衛(中村蒼さん)や大黒屋のりつ(安達祐実さん)は「ほら、四方山人(よもさんじん)って」「大田南畝が書いたんだよ」と意気揚々。大田南畝は平賀源内にその才能を激賞されたかつての天才少年だという解説がありましたが、『べらぼう』次回以降のキーマン登場の予感です。

大田南畝は、1749(寛延2)年に江戸牛込に生まれた幕臣。しゃれの利いた狂詩が源内の推賞するところとなり、出版された『寝惚(ねぼけ)先生文集』で一躍名を挙げました。辞書によっては「江戸後期の狂歌師。洒落本、滑稽本作者」などとも記されている通り、江戸っ子の文芸の水先案内人の役割を果たした重要人物のひとりです。現在でも使われる「地獄の沙汰も金次第」や「貧乏暇なし」「貧すれば鈍する」などは南畝の作だと知っていましたか?

大田南畝の狂歌人や戯作者としての号は、「四方山人」や「蜀山人(しょくさんじん)」「寝惚先生」「四方赤良(よものあから)」「巴人亭(はじんてい)」「山手馬鹿人(やまてのばかひと)」など多数。江戸幕府に仕える下級武士ですが、和学・漢学塾で共に学んだ唐衣橘州(からごろもきっしゅう)や朱楽菅江(あけらかんこう)と狂歌三大家と言われ、天明期(1781~89年)に狂歌ブームを起こしました。

そして、『べらぼう』第20回の放送予告にチラッと顔をのぞかせたのが、桐谷健太さん演じる大田南畝です。

【青本の次は…狂歌本って何?】

青本で出版人として順調なスタートを切った蔦重が、次に目を付けたのが狂歌本です。「かたじけ茄子にありがた山」「おそれ入谷の鬼子母神」など、蔦重も吉原の旦那衆もこぞって日常会話に言葉遊びを取り入れていますが、これはしゃれを好む江戸っ子気質の表れ。それが江戸時代後期の文芸界に狂歌ブームを生んだのです。

■狂歌とは

趣味的文芸のひとつで、古典の形式のなかに身近でわかりやすく、広く一般に受け入れられる機知や滑稽を詠み込んだもの。よく知られた和歌や歌謡など既成のものを踏まえてそれを文字ったり、掛詞 (かけことば)などの技巧だけで構成するなどしてつくります。

南畝の作に「世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといひて夜もねられず」という狂歌がありますが、これは「世の中にこれほどうるさいものはない、文武文武と夜も眠れない」と、松平定信の寛政の改革、特に文武振興策を皮肉り批判したもの。このように狂歌はおもしろおかしい言葉遊びだけでなく、社会風刺を込めるなどして市民の共感を得たのです。

■蔦重も参入、狂歌本ブーム到来!

狂歌はあちこちで結成された狂歌師の集まり「連」で詠み捨てられるものでしたが、次第にそれらを書き留めて狂歌集や狂歌本として出版されるようになります。

吉原大門前の五十間道で茶屋を営んでいた次郎兵衛の店先を借りて貸本業と出版業を営んでいた蔦重ですが、1783(天明3)年に当時の江戸経済の中心地だった通油町(現在の日本橋大伝馬町)に「耕書堂」を出店。すでにブームだった狂歌本の出版に乗り出します。そして、自らも「蔦唐丸」という狂歌名を名乗って吉原連に参加。現在、蔦唐丸の名前でこれといった歌が見当たらないのは、狂歌師としての才能はなかったのでしょうか…。しかし蔦重は狂歌を通じて多くの文化人と親しくなり、彼らを吉原に接待したりして着実に人脈を広げていきます。

【歌麿の画力を証明する狂歌絵本】

蔦重の耕書堂で、“かつて姿を消した唐丸に似ている雇われ絵師見習い”として働き出した歌麿(染谷将太さん)ですが、幼い唐丸に「お前を当代一の絵師にする」と夢を語っていた蔦重。第19回放送ではまだその片鱗はうかがえませんでしたが、狂歌がキーワードになりそうな今後の放送で歌麿の才能が開花する予感!

というのも…喜多川歌麿といえば美人画、特にバストアップを捉えた美人大首絵でブレイクした浮世絵師ですが、実はそれ以前に狂歌絵本での活躍があったのです。

■オープニングタイトルバックにも!

『べらぼう』のオープニングタイトルバックには、切り取られたさまざまな浮世絵がアニメーションのように使用されていて、江戸時代の平和で楽しい面を垣間見るようでワクワクします。浮世絵ファンなら「あの手は写楽の江戸兵衛では?」「この美人画は清長だね」など、出典元がわかるかもしれません。

書家・石川九楊氏による題字「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺」の次、「作 森下佳子」から「音楽 ジョン・グラム」のあたりで、草花が揺れ蝶や蜻蛉が飛ぶあの絵は、歌麿の『画本虫撰(えほんむしえらみ)』からのものでしょう。

『画本虫撰』『百千鳥狂歌合(ももちどりきょうかあわせ)』『潮干(しおひ)のつと』は、歌麿の狂歌絵本三部作といわれるもの。それぞれ虫類、鳥類、貝類と、それらを取り巻く植物を描いたいわゆる花鳥画、静物画です。この三部作で歌麿はその画力を発揮! 写実的なのは町狩野の鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)に師事した賜物ですね。

かつて唐丸と呼ばれた少年のよりどころは、絵を描くことだったのでしょう。身を隠していた不遇の時期も、優れた観察眼とそれを絵に再現する実力を磨いていました。その才能は、これから喜多川歌麿として発揮されていくのでしょう。

【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第20回 「寝惚けて候」のあらすじ】

大田南畝(桐谷健太さん)作の『菊寿草』で、『見徳一炊夢』や耕書堂が高く評価された蔦重(横浜流星さん)は、須原屋(里見浩太朗さん)と南畝の家を訪ねる。そこで近ごろ人気が出ている“狂歌”を知った蔦重は、南畝から「狂歌の会」への誘いを受ける。

一方、意次(渡辺謙さん)は、家治(眞島秀和さん)が次期将軍に一橋家の豊千代を、御台所には種姫を迎える意向であることを治済(生田斗真さん)に伝え、将軍後継問題は決着するかに思われたが…。

※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第19回「鱗の置き土産」のNHKプラス配信期間は2025年5月25日(日)午後8:44までです。

- TEXT :

- Precious編集部

- ILLUSTRATION :

- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946

- WRITING :

- 小竹智子

- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~蔦屋重三郎とその時代』(宝島社)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社)/『歌麿「画本虫撰」「百千鳥狂歌合」「潮干のつと」』(講談社) :