【目次】

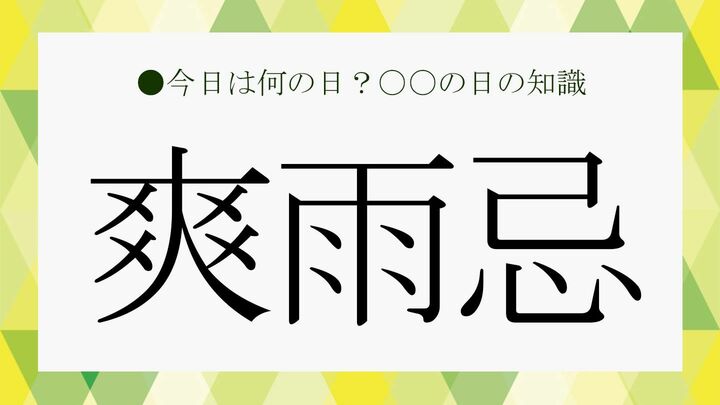

【6月29日「爽雨忌」は誰の忌日?】

■「爽雨忌」とは?

大正・昭和時代の俳人・皆吉爽雨(みなよし そうう)が、1983(昭和58)年6月29日に亡くなりました。「爽雨忌」は、皆吉爽雨の死去を悼んで設けられた忌日です。

■皆吉爽雨とは?

皆吉爽雨は、1902年(明治35)年、福井県生まれの俳人です。本名は皆吉大太郎。大阪で勤め人をするかたわら、俳人で小説家である高浜虚子に師事し、その才能を開花させていきます。1922(大正11)年『山茶花』創刊に参加、1936年には選者となります。

そして、1945(昭和20)年に上京した翌年、俳句雑誌「雪解(ゆきげ)」を創刊。以後、句集「三露」などにより第1回蛇笏(だこつ)賞し、俳句界における地位を不動のものとしました。その功績は勲四等旭日章を受章するなど、国からも認められています。1983(昭和58)年6月29日に81歳で死去されました。

【ビジネス雑談に役立つ「皆吉爽雨」の雑学】

■皆吉爽雨の俳句の「特徴」

皆吉爽雨の俳句は、自然を繊細に捉えた表現が特徴で、季節の変わり目や自然の営みを感じさせる作品が数多く残されています。

■皆吉爽雨の有名な俳句と「季語」

日本の四季は、その変化に富んだ美しさで知られていますが、俳句はまさにその四季を詠むことで知られる文化です。川柳や短歌は季語の有無が自由であるのに対して、俳句は「五・七・五」の十七音の定型中に、必ず『季語を入れる』という約束事によって成立しています。約束ごとに囚われない「無季俳句」や「自由律俳句」というのもありますが、それらはあまり一般的ではありません。

季語とは、春、夏、秋、冬、新年の5つの季節を象徴的に表す言葉です。さらにそれぞれが、初春、仲春、晩春のように細分化され、天文、地理、生活、行事、動物、そして忌日など、さまざまなカテゴリーの季語があります。

季語の種類は時代の移ろいと共に増え続け、西洋の行事や動植物など多くの季語が追加された結果、現代ではおよそ5000もの季語があるとされています。季語の季節は旧暦で決められているため、「雪崩(なだれ)」や「淡雪」が春の季語だったり、「夜の秋」が夏、「七夕」「盆休み」が秋の季語であったりと、新暦で生活している現代とは季節感が合わない季語もあります。

大雑把にいうと、旧暦では立春・立夏・立秋・立冬を基準に四季を分けており、それぞれ旧暦の1月から3月が春、4月から6月が夏、7月から9月が秋、10月から12月が冬です。従って、6月29日の「爽雨忌」は、夏の季語となります。以下に皆吉爽雨の俳句をご紹介しましょう。※太字が季語です。

参道の直なる歩み初詣 (新年)

草餅や廂(ひさし)にのれる風暖簾 (春)

火をつけし蚊取線香の青さかな (夏)

刻々に大秋晴となる如し (秋)

ほつれ毛に雪片ゆれてかかりけり (冬)

***

「爽雨忌」は、俳人・皆吉爽雨の死を悼んで設けられた忌日です。俳句のルールはシンプルで、「五・七・五」の17文字に季語を含んでいればOKです! この機会に俳句に親しみ、季節の移り変わりや自然の豊かさを感じてみてはいかがでしょう。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本人名大辞典』(講談社) :