キーワードは「ヴァーチャル・リアリティ」? 円山応挙こそ日本美術の革新者です!

江戸時代中後期の京都で活躍した円山応挙の「真価を問う」展覧会が開催されます。伊藤若冲をはじめとする江戸絵画ブーム、日本美術ブームをあおってきた山下裕二さんは、「応挙の絵こそが革新的!」と熱弁。画壇を席巻したその驚きの表現とは?

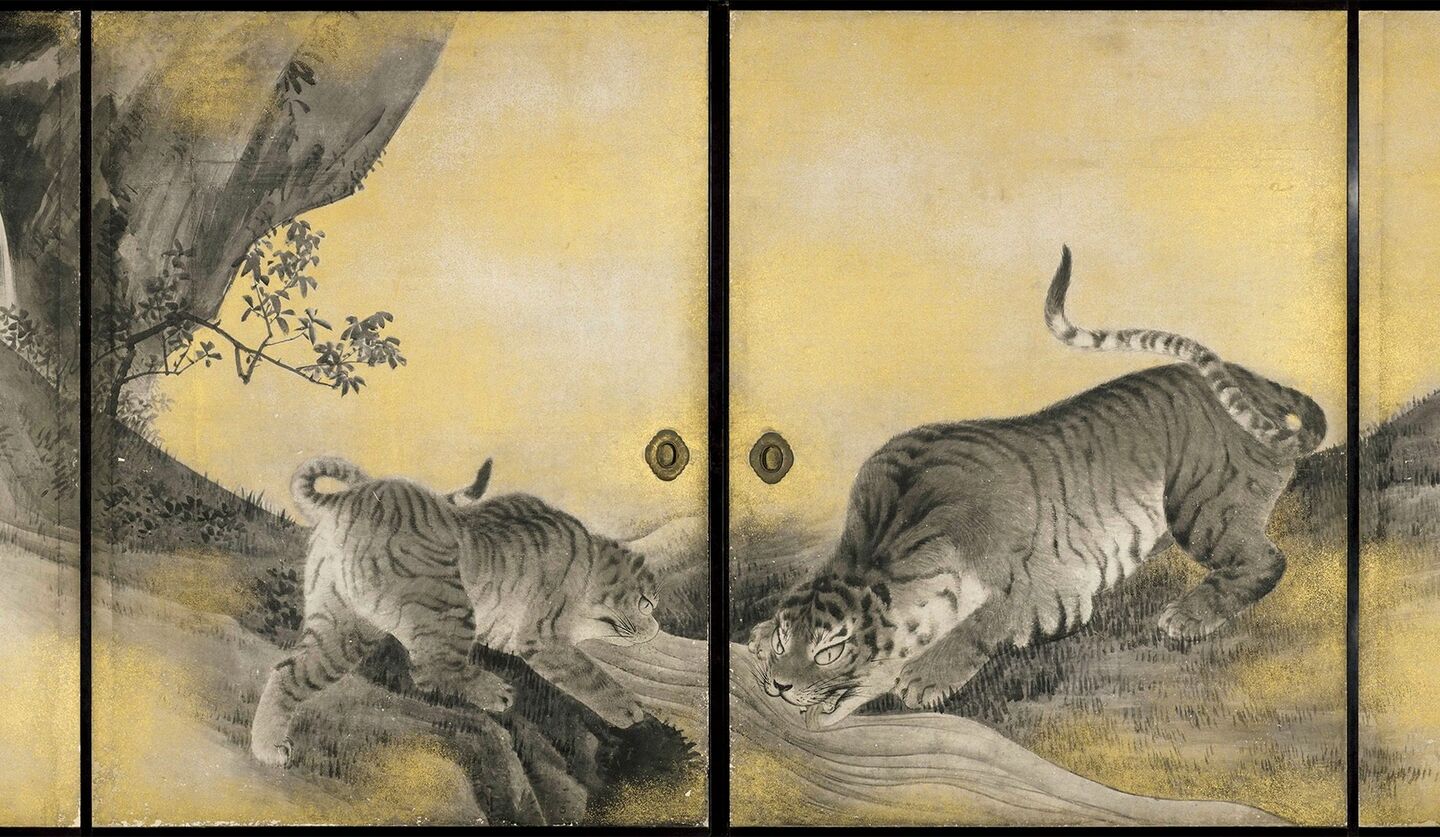

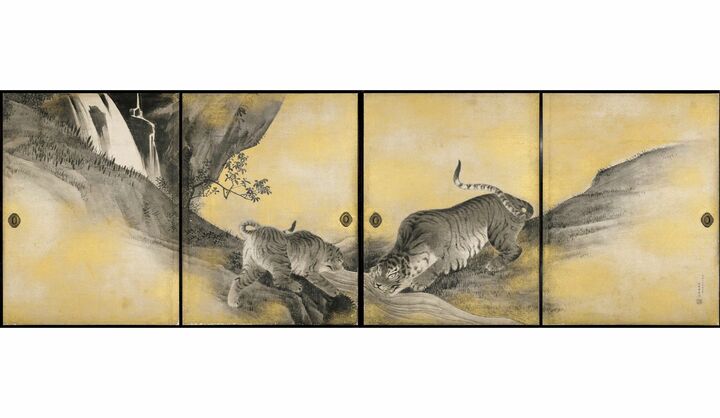

【今月のオススメ】円山応挙『遊虎図』

円山応挙、と聞いて思い浮かぶのはどんな作品でしょうか。足のない幽霊画? 三井記念美術館で、毎年年末年始に恒例で展示されている国宝『雪松図屏風』を観たことがある人もいるでしょう。江戸時代の京都で当代随一の人気絵師として活躍し、多くの門弟を抱えて、現在も続く「円山派」の祖となった、日本美術史における重要人物です。しかし、近年では、同時代を生きた伊藤若冲や曽我蕭白ら、いわゆる「奇想の絵師」が大ブームとなり、応挙は押され気味…。「奇想」を応援してきたひとりとしては、世の中があまりにもそちらへ振れてしまったから、これではいかん、と、揺り戻しを図ろうとしているところです。

徹底的な「写生」に基づいて描かれた応挙の絵は、とにかくうまい。何を描いてもちゃんとしている。真面目。だからこそ、現代の人が見ると「普通にうまい絵」になってしまう。でも、当時の人たちにとってみれば、それは、描かれているものが目の前に迫ってくる、ヴァーチャル・リアリティのような体験だったんです。「普通」ではなく、むしろ革新的だった。その画風はまたたく間に京都画壇を席巻し、応挙は「巨匠」になっていったのです。

正統があってこその奇想だし、逆もそうです。そして、どちらもあるのが日本美術のおもしろいところだと私は思います。今回の応挙展では、全国から重要な作品が集まります。香川・金刀比羅宮の襖絵が東京に来るなんて、またとない機会ではないでしょうか。ぜひその目で、応挙のVRを体感してください。すごいですよ。(談)

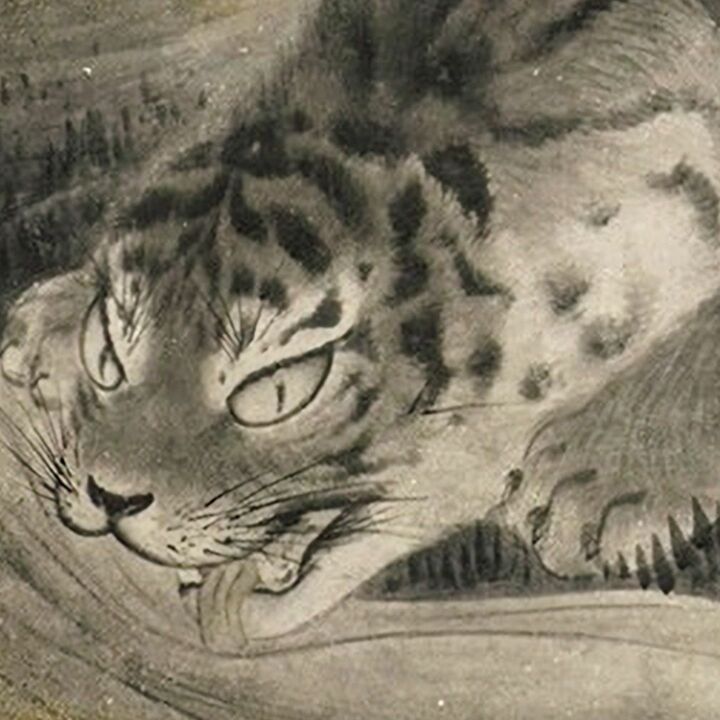

Close up!

「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮には、応挙が手掛けた襖絵が多数あります。なかでも表書院の「虎の間」は、川の水を飲む「水呑みの虎」をはじめ、8頭の虎が思い思いの姿態を見せる圧巻の空間。当時の日本には本物の虎がいなかったので、絵師たちは中国絵画に倣って虎を描いていましたが、応挙は虎の毛皮を写生しました。フワフワの毛並み(とかわいい顔つき)に注目!

◇Information:開館20周年特別展『円山応挙 革新者から巨匠へ』

国宝『雪松図屏風』、山下さんが「未来の国宝」と推す『藤花図屏風』、三井家が援助した金刀比羅宮の襖絵、世紀の新発見で話題を呼んだ若冲との合作屏風など、応挙の傑作が一堂に。

開催期間:2025年9月26日(金)〜11月24日(月)

会場:三井記念美術館

問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

関連記事

- 正倉院の宝物を観て、聴いて、嗅いで! 最新のデジタル手法を駆使した展覧会『正倉院 THE SHOW——感じる。いま、ここにある奇跡——』開催中

- 「ピタゴラスイッチ」でおなじみの佐藤雅彦氏の創作活動を辿る【世界初の大規模個展】が横浜美術館で開催中

問い合わせ先

- EDIT&WRITING :

- 剣持亜弥、喜多容子(Precious)