歴史は、後年(とういか近年)の研究によってまったく違ったものになることがある。わかりやすい例をあげるなら、紙幣の絵柄にもなった聖徳太子という呼称が厩戸皇子に変わったり、源頼朝や足利尊氏だと信じていた肖像画が別人かもしれないといったことだろうか。少し前なら司馬遼太郎や網野善彦といった人々、最近では磯田道史らの探究で、日本の歴史はかつて考えられていたものとはだいぶ違った様相を呈しているように見える。

大河ドラマのような役者(タレント)ありきの誇張や曲解、または修正主義などに惑わされてはいけないが、幼いころより「かくありき」と信じていたものが更新されていくことに、私たちはもっと柔軟に、そして冷静に対応する必要があるのかもしれない。これはメンズプレシャスが追求している紳士の装いにおいても当てはまるように思える。さらにそれは音楽にも。

1930年代から1960年代にかけて時代を象徴する音楽だったジャズ、それを現代に生きる私たちが味わう際には、どうしても歴史を見る目が加味されてしまう。だからこそそれは居酒屋のBGMになりえるのかもしれない。「古い音楽」というレッテル、それはスコア(譜面)で継承され、演奏という形態でなんども「再生」できるクラシック音楽にはない、ジャズならではの弱みかもしれない。「ソー・ホワット」を後世のジャズメンがどれだけ創造的に演奏したとしても、マイルス・デイヴィスの「ソー・ホワット」の価値を更新することにはならない。それはそれ、なのだ。

すでにそこにある、歴史である音楽、往時のジャズはそのようにしか触れ得ない。その時代のムードを想像するといっても、それはまさに大河ドラマ的妄想にしかならない気がする。ビル・エヴァンズの『ワルツ・フォー・デビイ』も、マイルスの『バース・オブ・クール』や『ビッチェズ・ブリュー』も、オーネット・コールマンの『ジャズ来るべきもの』も、それが誕生した背景とジャズ史上の位置づけをどうしても意識してしまう。文献などを参照せずとも、情報は行き渡ってしまっていて、至る所に出現する。それらのジャズにニュートラルに向き合えたのは、もしかしたら音楽に淫しはじめた無知な学生時代だけだったのかもしれない。

コルトレーンの聴き方に新たな視点をもたらす「失われた作品」

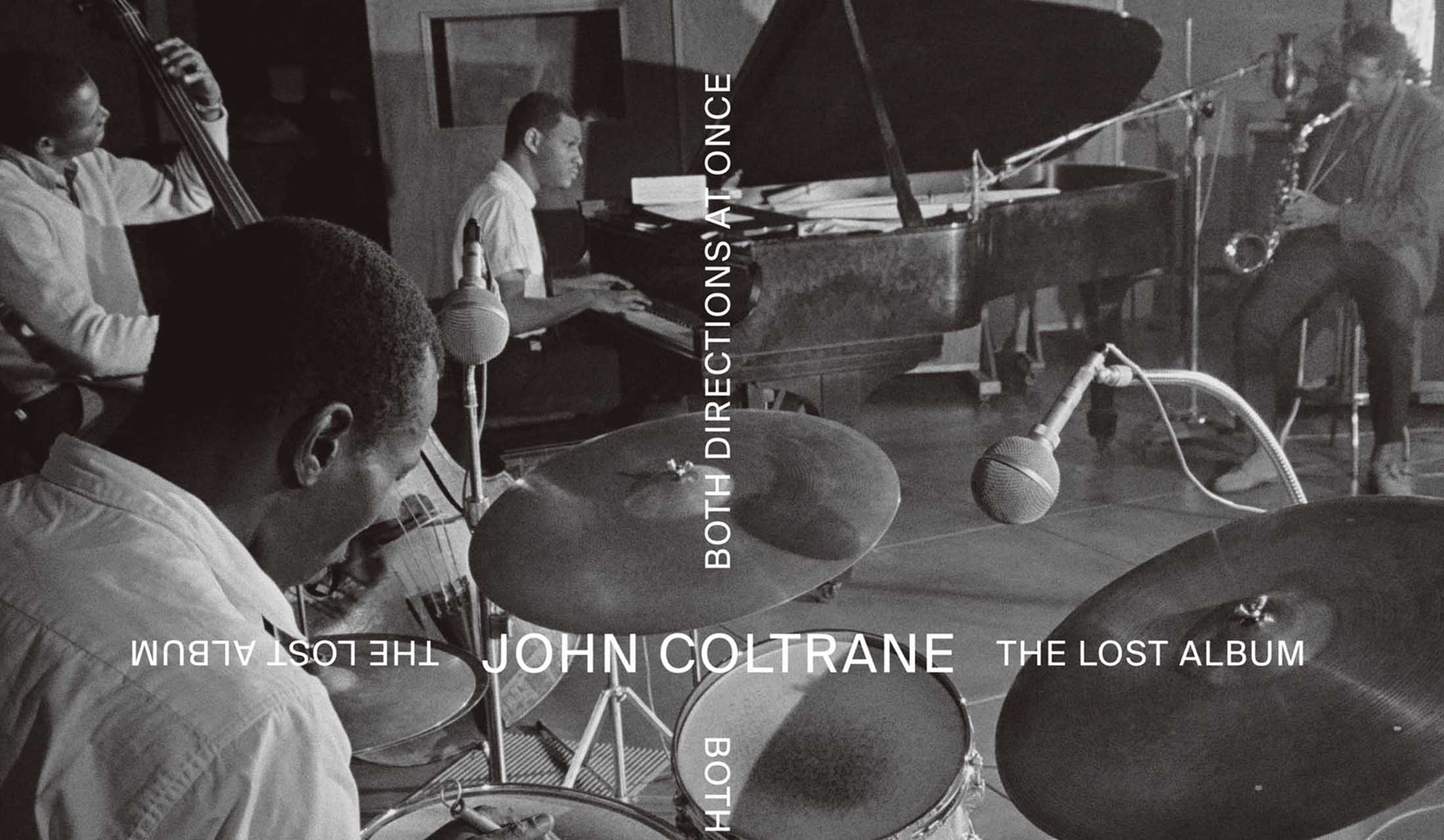

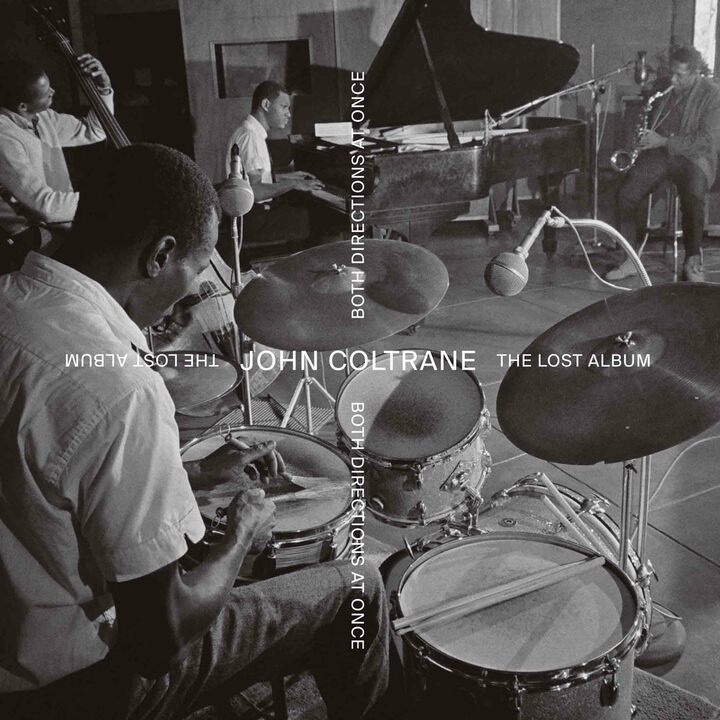

そんな、やや硬直化した当方のジャズへの見方に揺さぶりをかけるような作品に、つい先日遭遇した。それがジョン・コルトレーンの『ザ・ロスト・アルバム』だ。

コルトレーンはソプラノとテナーのサックス、ピアノにマッコイ・タイナー、ベースにジミー・ギャリソン、ドラムスにエルヴィン・ジョーンズ、まさにおなじみのカルテットである。録音は1963年3月。アルバム『ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン』の録音の前日にレコーディングされたという。そう、コルトレーンに少しでも親しんだ人なら気づくかもしれないが、それはあの『至上の愛』をレコーディングする前年にあたる。そんなテープが長年コルトレーンの前妻ナイーマのもとで保管され、今年アルバムとして陽の目をみたのだった。

『バラード』そして『ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン』、インパルス!レーベル時代のこの2作は、「居酒屋などでもっともよくかかっているジャズ」の代表格ともいえるだろう。その一方で『至上の愛』は、もっともBGMになりにくいジャズのひとつではないだろうか。時間的に近接しているが、まったく異なる様相を見せるコルトレーンのサウンド、その「作品として残っていない」間隙には、ジャズクラブで繰り広げられた演奏の積み重ねがあったと想像できるが、それは例えば『ライヴ・アット・バードランド』といったライヴ録音で垣間見られる程度だ。

今回『ザ・ロスト・アルバム』は、イージーリスニングなコルトレーンと難解なコルトレーンの間を、いわば繋ぐものであるらしい、という情報は事前に伝わってきた。果たして実際の音を聴いた際、実に意外な印象を得た。いわゆるジャズの名盤とは一味違った、どこかフレッシュな音楽として、耳を捉えたのだった。

コルトレーンの代表曲ともいわれる「インプレッションズ」は、同名アルバムに収められた、エルヴィン・ジョーンズらとの激しいインタープレイで知られるが、本作での「インプレッションズ」はピアノレスで、よりコンパクト(4分30秒)かつマッシヴ(これはモノラルであることも影響しているかもしれない)な印象を受ける。やや前のめりに入るコルトレーンのサックスはモード・ジャズの様相を見せつつも、その後展開するジョーンズのポリリズムとの絡みで音楽的な広がりを感じさせる。それは、なんというか「抑制感とテンション」を備えた、ある種キャッチーな音楽なのだ。アルバム『インプレッションズ』での同曲に感じられた、放埓な印象はない。ライヴ録音(『インプレッションズ』)とスタジオ録音(『ザ・ロスト・アルバム』)の差だけではない、曲に関する構想や姿勢の違いが両者にはあるように思える。

そんなことを考えつつ聴き重ねると、「アンタイトルド・オリジナル 11386」などは、印象的なソプラノサックスの旋律とその背後で奏でられるパーカッシヴなドラミング、さらに旋律の間を流れるマッコイ・タイナーのピアノソロが光る佳曲で、まさにスタジオ録音ならではの構成感がある(ように思える)。他の曲でも、その演奏には意図のような、パースペクティヴの存在を感じさせる。それは、自身の音色やリズムに対する感覚を、いかに多くの人(=ポピュラー)向けに聴かせるか、ということではなかっただろうか。さらに、本作の後、『至上の愛』の前に録音・リリースされた『クレッセント』は、ジョーンズのドラムやジミー・ギャリソンのベースなども多くフィーチャーされ、カルテットであることを強く印象付けるアルバムだった。そして、現代から見ると、『ザ・ロスト・アルバム』や『クレッセント』での経験が、カルテット作品でありかつコンセプトアルバムでもある『至上の愛』のサウンドへと繋がっていったように、思われる。

おそらく多くのコルトレーン・ファンもそうだと思うが、『至上の愛』はなまなかな姿勢では聴けない作品だ。その一方で『バラード』などは、『至上の愛』で見せたコルトレーンとはまったく違った顔のように感じてしまう。そんな自分にとって、この『ザ・ロスト・アルバム』は、こんなコルトレーンのジャズがあったのかと、彼の新たな表情が見えたように思えて、新鮮な印象を得たのだった。

正規にリリースされていないテープを世に送り出すことは、音楽家の遺志に反することではないか、そういう声は確かに正しい面もあるだろうし、それゆえこの『ザ・ロスト・アルバム』に関してはこれからも様々議論を呼ぶのだろう。ただ、コルトレーンが没して何年も後から彼の音楽に触れ、愛好してきた者にとっては、彼の作品を初聴する機会に恵まれることはまさに僥倖だ。そして本作から看取した音楽家の新たな魅力を反芻し、確認するべく、今日もディスクをトレイに乗せている。さらに、このアルバムの登場によって、『バラード』も『クレッセント』も、そして『至上の愛』も、これまでとは少し違って響くのだった。

ちなみに、日本盤のライナーノーツには、『ジョン・コルトレーン「至上の愛」の真実』(川嶋文丸・訳、ディスクユニオン)の著者であるアシュリー・カーンの解説(翻訳は寺井珠重)と、コルトレーン研究家として知られる藤岡靖洋の解説が掲載されている。副題の「Both Directions at Once」についてや本作がリリースされるに至った経緯、さらにコルトレーン研究上の意味合いなどに関しては、両者のテキストに詳しいので、ぜひとも参照されたい。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者