こんな重要な作品のリリースを、うっかり見落としていたことを、情けなく思っている。最近ある仕事でご一緒したDJ/プロデューサーの松浦俊夫氏がリストアップした中に、このアルバムに収録されている曲があった。

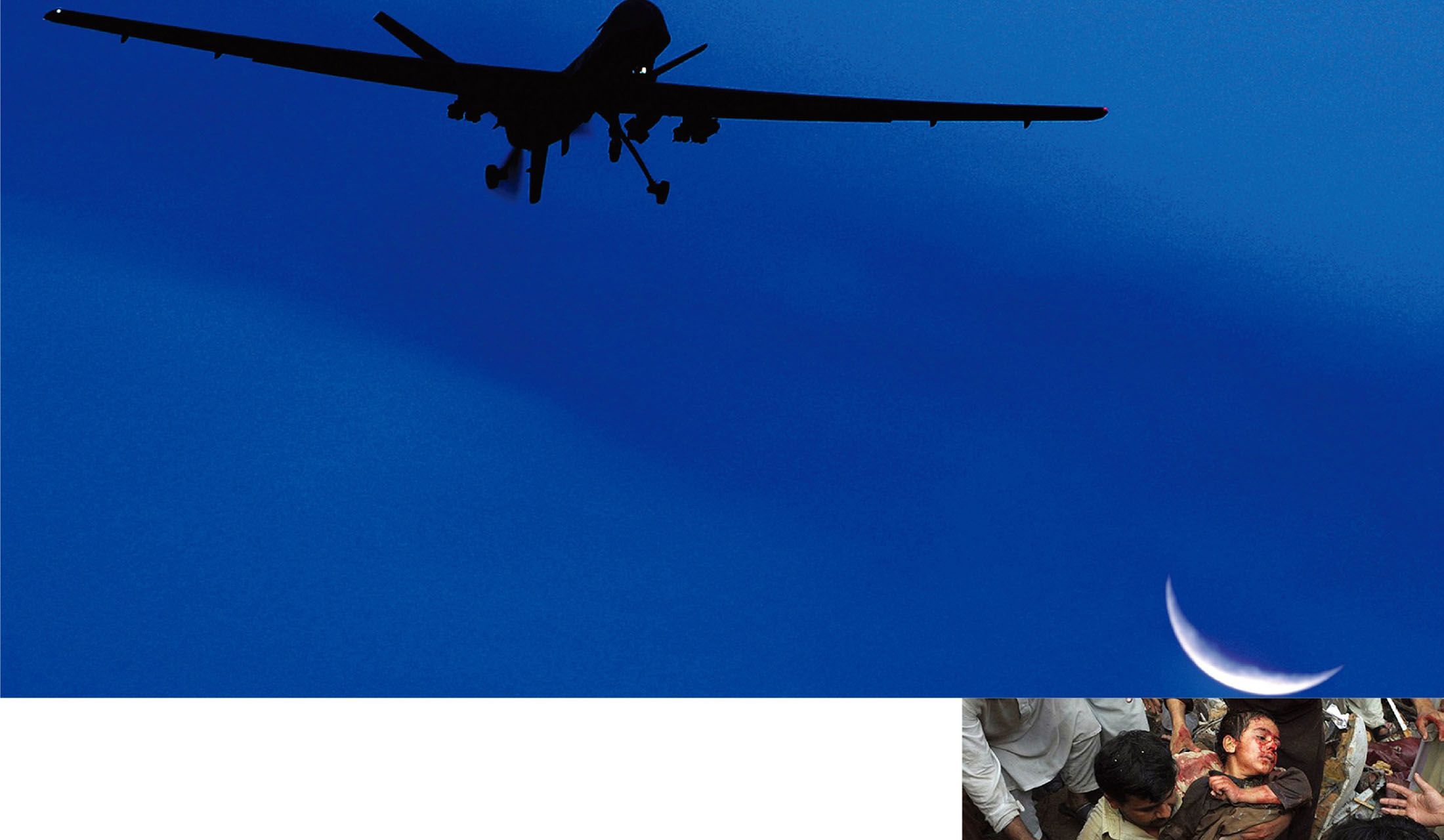

あわててamazonを検索。アーティスト名はキップ・ハンラハン、アルバムのタイトルは『クレッセント・ムーン』。ほどなく月夜の空に軍用ドローンと思しき機影が写った、不穏なジャケットが見つかった。キップらしい反骨がさっそく表れていることに、うれしくなり、思わず笑いが漏れた。立ち現れる美、その背後に感じられる怒りや不安、さらに底流にあるロマンティシズム。

そう、こうしたことはキップの音楽においていつも感じられたものだったなと、少し懐かしさすら覚えた。

キップ・ハンラハンのレーベル「american clavé(アメリカン・クラーヴェ)」からリリースされる作品を聴いた最初の経験は、アストル・ピアソラの『タンゴ・ゼロ・アワー』だった。タンゴという語が混じった人々のざわめきから作品は始まり、やがて一瞬の静寂が訪れると、それを穿つようにピアソラがバンドネオンを奏で始める。この構成に一気にヤラレてしまった。

タンゴを超越した音楽性をみせるピアソラ五重奏団の演奏はもちろん凄いが、他のピアソラの録音とは一味違う、作品全体を支配する暗い熱情とでもいえそうな独特のテンションが印象に残った。

ストリートのリズムと自己の美意識を融合して

その後、キップ名義のファーストアルバムである『Coup de tête(クー・ド・テット)』を聴いて、あのテンションはキップがもたらしているものだと納得した。

ブライアン・イーノがプロデュースした、1970年代後半のNYのパンクシーン(ノーウェーヴ)を活写したコンピレーション『NO NEW YORK』と同時期につくられたこのアルバムは、『NO NEW YORK』の陽に対する陰のような、それゆえに深く厚みある世界を持っているように、個人的には感じられた。激しく重層するラテンのリズムに、ホーンやヴォーカルが絡む、そのグルーヴは野蛮さを備えながら、まぎれもなくNYという都市ゆえの知性そして美しさを孕んでいた。

アメリカン・クラーヴェの「クラーヴェ」が、アフロ・キューバン等の音楽のリズムを指す語だと知ってからは、そのレーベル名は、ブロンクスのラテンアメリカンソサエティの中で生まれ育ったというキップ自身と重なった。アメリカにおける、ラテンのリズム。

それはきっと移民としてのアイデンティティの問題などを孕みつつ、だからこそしぶとくサバイバルし、独自に発展するものなのだ。キップはそれを体現しようとしているのではないか、しかもそこには、つねに抑圧をしかけてくる「体制(それは単に政治体制のことだけを指すわけではない)」に対する反発と対峙のスタンスがあるように見える。

最新作のライナー・ノーツに、キップ自身が書いている「チューニング」の話も、そうした反発のひとつといえるかもしれない。現代において、クラシックからポピュラー音楽まで標準となっているピッチ「440Hz」に合わせる(楽器などをチューニングする)ことに違和感を持ち、本作のスタジオ録音では、キップと相棒のブランドン・ロスが世界各地のフィールドレコーディングを聴いて導いた、「身体尺度」の432Hzを採用しているという。現代の音楽(音楽ビジネス、といったほうがいいかもしれない)を支配する体制に対して、独自のスタンスを貫く。かくして生まれたサウンドは、時に激しい演奏を含んでいるにも関わらず、全体的にはどこかリラックス感を感じさせるものとなっているのが面白い。

この『クレッセント・ムーン』もまた、過去のキップ名義の作品、あるいはキップが主導したディープ・ルンバのプロジェクトとも通じる、ストリート感を備えた、ロウな感触のラテンのリズムが基調となっている。そのリズムと、スティーブ・スワロウやフェルナンド・ソーンダースらジャズのセンスを含んだエレクトリック・ベース、またはブランドン・ロスの時折アブストラクトに響くギターとの組み合わせが、ここでのキップの音楽のベースを形成しているようだ。

さらにアルバムは「断章的」に進行する、鼻歌のようなキップのヴォーカルも折り込みながら。そのどこか危うげな構成が、実に現代的に感じたのだった。なんというか、断続的で多方面からの不安が横たわる日常において、ふっとひとときリズムに身をまかせるような感覚、とでもいうべきだろうか。不安を傍目に、それでも音楽の美しさやちょっとした高揚感を味わう。それにはパーカッションと弦によって生み出されるグルーヴがきわめて効果的だ。少なくとも自分にとっては。

その他にも、キップ作品でおなじみのジャック・ブルース(元クリーム)の繊細なヴォーカルや、チコ・フリーマンや故チャールズ・ネヴィルといったベテランたちのホーンなど聴きどころは随所に盛り込まれているが、何より特筆すべきは、短期間でのレコーディングされたことにより生まれた、作品全体の独特な密度ではないだろうか。それがたとえ経済的な要因からの止むを得ない状況だったとしても、そのことを僥倖とするあたり、実にキップらしいな、と思えたのだった。

ちなみにCDに付属のブックレットには、日本でのキップのよき理解者である高見一樹氏も文章を寄せている。ところどころ支離滅裂なようにも見えるその文面は、キップという人、彼の内奥、そして彼の音楽を、実に巧みに表現している。音楽を聴きつつ、ぜひこの文にも触れていただきたい。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者