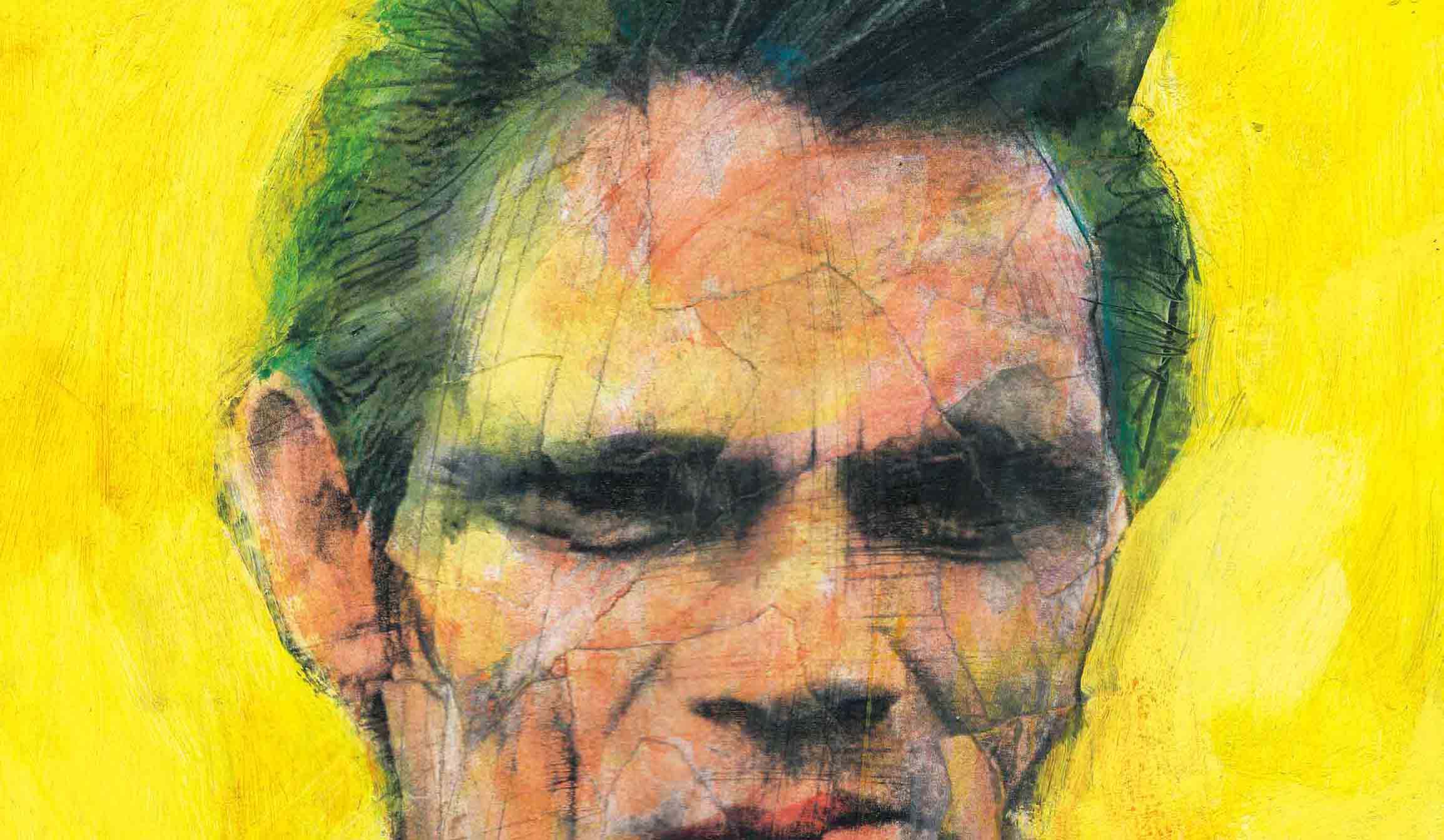

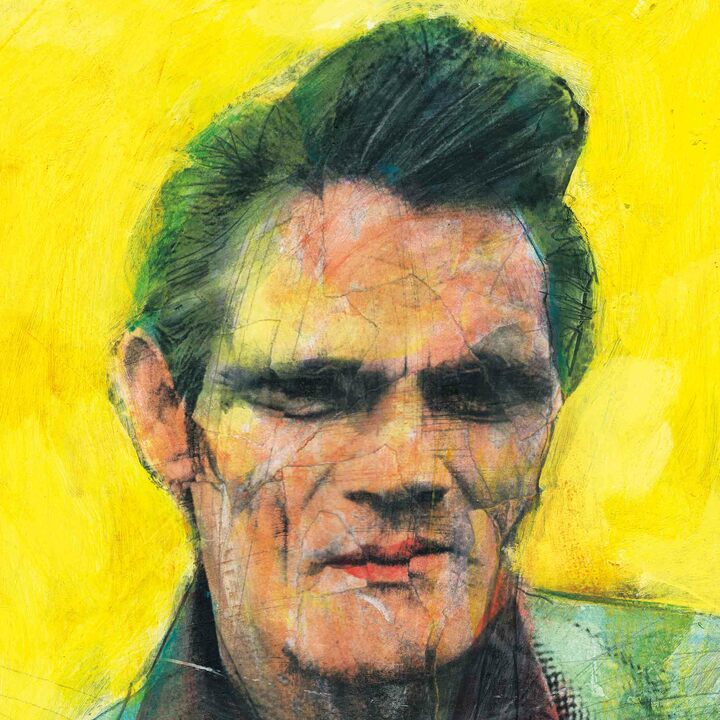

特別のジャズファンでなくともアメリカのジャズマン、チェット・ベイカーの名前ぐらいは知っているだろう。トランペッターにしてシンガー。名曲『枯葉』や独特の中性的な声で歌う『マイ・ファニー・バレンタイン』は、筆者も人生の節々で聴いている。孤独や挫折感をバーで癒しているときに流れてくるとホロリとくるといえば、それはチェットなのだ。

伝説のトランペッターも、薬物と美女の前では無力な存在だった

チェット・ベイカー

トランペットにしろヴォーカルにしろ、寂しげで、気怠く、ミステリアスなチェットのジャズは、’50年代、ビバップジャズ全盛のアメリカで異彩を放ち、ウエストコーストジャズ、クールジャズの旗手としてその名は知れ渡っていた。それはチャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーらが君臨するニューヨーク中心のイーストコーストのジャズに対する一種のアンチテーゼであり、黒人ジャズに対する白人ジャズという対立軸としても絶大な客寄せ効果があった。

事実、チェットは1953年、そして1955年の『ダウンビート』というアメリカでもっとも権威あるジャズ誌の人気投票で、トランペット部門の第1位に選ばれている。ルイ・アームストロング、マイルス・デイヴィス、ガレスピーやクリフォード・ブラウンよりチェットのトランペットが上とはちょっと信じがたいが(チェット自身も信じていなかったようだ)、白人層へのさらなるジャズの拡大を望むジャズ業界にとっては、端正で、当時人気絶頂だった映画スター、ジェイムズ・ディーンにも似た「白人の希望の星」の出現は大歓迎だったのだ。

俳優スティーブ・マックイーンの写真で知られる西海岸出身のフォトグラファー、ウイリアム・クラクストンがカバー写真を撮った1954年発売の『チェット・ベイカー&ストリングス』は、チェットのレコードの中では存命中最大の売り上げを記録。だが、このレコードを買ったのは、ジャズファンだけではない。初めてジャズを聴くという女性ファン、ゲイの音楽ファンも多かった。クラクストンの写真力がチェットをウエストコーストジャズ界のピンナップアイドルに仕立てた部分もあったろう。

そういうチェットのビジュアル派的な存在感も含め、チェットのジャズを際物扱いする評論家や同業者は少なくなかったが、一度耳にしたら忘れられないそのテナーヴォイスは、チェットの人生と人格にもっとも批判的な伝記の作者であるジェイムズ・ギャビンにすら次のように書かせている。

「ジャケットの写真を眺めながらベイカーの単調な声を聴くと、人は彼についてさまざまな空想をめぐらせた。そのイメージは、心を傷つけて母親の保護を求める少年であったり、やっかいな状況へと甘くいざなう悪魔のような誘惑者であったり、(中略)彼の歌は聴く人の耳元でささやいているような親密さを感じさせたが、その反対に、まるでその場にいないも同然なほど遠い存在に感じさせることもあった」(『終わりなき闇』鈴木玲子訳)チェットのこの独自な世界。

これは生まれついての才能によるものだが、それを最後まで蝕むしばんだのが麻薬である。チャーリー・パーカーを筆頭に当時のジャズマンで麻薬をやるものは多かったが、チェットもまさに麻薬に生きたような男だった。ヘロインをやればステージで観客を意識することなくプレイできた。その1%のために99%の人生を失ったのである。

度重なる逮捕、女性への暴力、ステージやレコーディングの遅刻やキャンセル。1966年サンフランシスコでのギグの後、麻薬がらみのいざこざで襲われたチェットは前歯を失う。トランペッターとしては致命傷である。

しかし、自堕落で、努力とも無縁のチェットがこのときだけは、ダンディズム精神を発揮する。一時は音楽を諦めたが、義歯を入れ管楽器の奏者には欠かせないアンブシュア(楽器を吹くときの口の形)を取り戻すのである。

1973年7月。ニューヨークはマンハッタンのハーフノートクラブでチェットはカムバックを果たす。その陰には仲間のディジー・ガレスピーの助力があったという。しかしこの夏の輝きを最後に、チェットの人生はまたしても麻薬とともに急降下していくのである。

享年58歳。アムステルダムのアパートから落下して命を落としたチェットの姿を記録したフォトグラファー、ブルース・ウエーバーの監督作品『レッツ・ゲット・ロスト』。生涯トランペットと麻薬しか愛せなかったこの破滅的ダンディの壮絶な晩年をこのドキュメンタリーでぜひ見ていただきたい。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- BY :

- MEN'S Precious2017年秋号ダンディズム烈伝より

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ