野菜のパワーで幸せになる「ファーム トゥ レストラン」9選

今、各地の魅力が詰まったひと皿を提供する、「畑」と直結したレストランが話題になっています。

本記事では、ラグジュアリーマガジン「Precious」に掲載された、生産者の顔が見えるその土地ならではの新鮮な野菜を使った「究極のひと皿」と出会える、訪れる価値のあるレストランを9店、ご紹介いたします。

また、記事の最後には、レストランジャーナリスト・犬養裕美子さんに、「今、なぜ『自然との共生』に向かうレストランが増えているのか?」について、80年代中盤以降のレストラントレンドの変遷とともに分析していただきましたので、そちらも是非お読みください。

■1:「足しすぎず、引きすぎず」下関の食材の個性を引き出すモダン・フレンチ。自由奔放なガストロノミーを楽しめる「レストラン髙津」(山口県・下関)

つくり込まない潔さで、素材の味を最大限引き出す

海を望む高台に佇む、古い洋館が舞台。当時の面影を残す店内は、カウンター席のみ。髙津シェフが腕をふるう姿を楽しめます。

「下関といえば新鮮な魚介と思われがちですが、実は野菜もレベルが高く、珍しい品種も手に入ります。地元に戻り、多くの生産者と知り合うなかで教わりました。交流を重ね、今では、ナスタチウムやメロンキュウリ、フェンネルなど、使ってみたい食材のリクエストにこたえてくれ、つくってくれるようになりました」

-

ギリギリまで“焦がす”ことで甘みを引き出す

「白菜/ゴルゴンゾーラ」。コースでは必ず、下関産のオーガニック野菜を丸ごと楽しめるひと皿が登場する。夏はレタス、白菜の甘みが増す11月以降は白菜のローストなど。極限まで〝焦がした〟白菜は、ブルーチーズの塩気とローストしたナッツで、その甘さがいっそう際立つ。

「白菜/ゴルゴンゾーラ」。コースでは必ず、下関産のオーガニック野菜を丸ごと楽しめるひと皿が登場する。夏はレタス、白菜の甘みが増す11月以降は白菜のローストなど。極限まで〝焦がした〟白菜は、ブルーチーズの塩気とローストしたナッツで、その甘さがいっそう際立つ。

-

この日は、3年ほど付き合いのある儀万弘美(ぎまんひろみ)さんの白菜を使用。

この日は、3年ほど付き合いのある儀万弘美(ぎまんひろみ)さんの白菜を使用。

食材の在庫はもたないというシェフ。その日使うものだけを直接届けてもらうか、自ら畑まで受け取りに。「足を運び、触れることで、その日の食材の状態がわかります。たとえば白菜なら、甘みを最大限引き出すにはどうしたらいいか考え、個体差によってローストする時間や手法も変えます。あくまで素材ありきです」

デザートは、根セロリの風味が際立つ「焦がしピューレ」

メニューには「ショコラ/マルドンの塩」と食材が記されているのみ。「先入観なく素材を味わってほしい」とシェフ。チョコレートのテリーヌの上に、焦がした根セロリと焦がしたバターのピューレ。ほろ苦さと香ばしさが口の中に広がります。

問い合わせ先

- レストラン髙津

- 営業時間/19:00~(ラストオーダー特になし) 水曜休み(不定休あり)

メニュー/ディナーコース¥10,000(税抜・サービス料なし)※要予約 - TEL:0832-34-2299

- 住所/山口県下関市岬之町13-7

■2:浅草ならではの江戸野菜とフランス料理の融合。風土に根ざした食材を愛するロブションの哲学が息づく「ナベノイズム」(東京都・浅草駒形)

地産地消はあたりまえ、浅草ならではのテロワールを

フランス料理界の重鎮、ジョエル・ロブション氏の店で料理長を務めたシェフが選んだ新天地は浅草。

「意外だといわれます(笑)。でも、店から眺める隅田川は、僕の原点でもあるリヨンの川沿いの景色とそっくり。なにより、ここ駒形は100年以上続く老舗が点在する、江戸時代からの食文化の拠点。

千住ネギや寺島なすといった江戸野菜から、そばがきや人形焼き、雷おこし。多彩な食材を使って、どうフランス料理を展開するか。挑戦しがいがあるんです」(渡辺さん)

-

墨田区・向島産の江戸野菜“寺島なす”はベニエに

衣揚げする(ベニエ)ことで、甘みが増す寺島なす。ふっくらとした姿を際立たせるため、ひよこ豆の衣を薄く使用し、サクサクの食感も残しています。焼きなすをペースト状にしたディップにつけて食べるのもご愛嬌。

衣揚げする(ベニエ)ことで、甘みが増す寺島なす。ふっくらとした姿を際立たせるため、ひよこ豆の衣を薄く使用し、サクサクの食感も残しています。焼きなすをペースト状にしたディップにつけて食べるのもご愛嬌。

メインの魚料理は小松菜の「デグリネゾン」で

デグリネゾンとは、ひとつの素材を数種の調理法で変化させて提供する料理です。小松菜の軸はシャキシャキ感を残して付け合わせに。葉はムール貝のだしを使ったソースに。

-

小松菜は、八代将軍・徳川吉宗が名付け親!?

亀戸大根や谷中生姜、滝野川牛蒡…などと同じく、小松菜も、れっきとした江戸のブランド野菜。渡辺シェフの手にかかれば、メインのマナガツオを引き立てる、繊細なソースに変身。

亀戸大根や谷中生姜、滝野川牛蒡…などと同じく、小松菜も、れっきとした江戸のブランド野菜。渡辺シェフの手にかかれば、メインのマナガツオを引き立てる、繊細なソースに変身。

問い合わせ先

- ナベノイズム

- 営業時間/12:00~15:00(L.O.13:30)、18:00~23:00(L.O.21:00)、日曜日18:00~22:00(L.O.19:30) 月曜休み(不定休あり)

メニュー/ランチコース¥10,500、ディナーコース¥21,000(税込・サービス料別)※要予約 - TEL:03-5246-4056

- 住所/東京都台東区駒形2-1-17

■3:北海道食材のみを使用したフレンチとイタリアンの「いいとこどり」で野菜のエネルギーを味わい尽くす「ル・ゴロワ フラノ」(北海道・富良野)

東京の名店が富良野に移転、この地でしか出せない味に

東京・外苑前で「北海道フレンチ」として人気だった「ル・ゴロワ」の大塚夫妻が富良野に移住。2018年5月、脚本家・倉本 聰氏がプロデュースするレストランとしてオープン。

東京時代から、月に一度は北海道の生産者を訪ね、納得した素材を使い続けて約20年。移住後、さらに取引相手は増え、現在は50近くに。

「毎朝、畑に寄ってから店に向かいます。野菜との出合いは一期一会。今日は、バジルの花が咲いたと聞いて、葉だけでなく花もサラダに使いました。その日の大地の恵みを最大限生かすため、何を使ってどう調理しようか。いろいろ迷えることがなによりの贅沢です」(大塚シェフ)

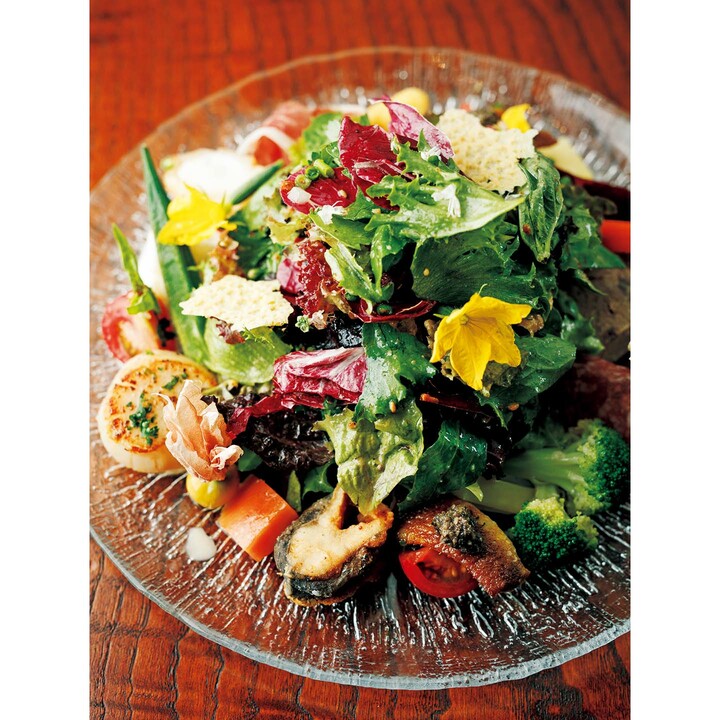

野菜だけで15種以上! 「旬菜ル・ゴロワサラダ」がさらにバージョンアップ

これぞ、「ル・ゴロワ」の名物料理。「北海道に来てから、野菜の数がどんどん増えてしまって…(笑)」とシェフ。

中央の葉物野菜(レタス系、グリーンカール、チコリ、トレヴィスなど)を囲むようにオクラ、にんじん、トマト、ビーツ、ブロッコリーやほおずきなど約15種。やまめのフリット、スモークサーモン、ホタテのソテー、いわし、モッツァレラ、蝦夷鹿のテリーヌ、生ハム。北海道の恵みがぎっしり詰まったひと皿。

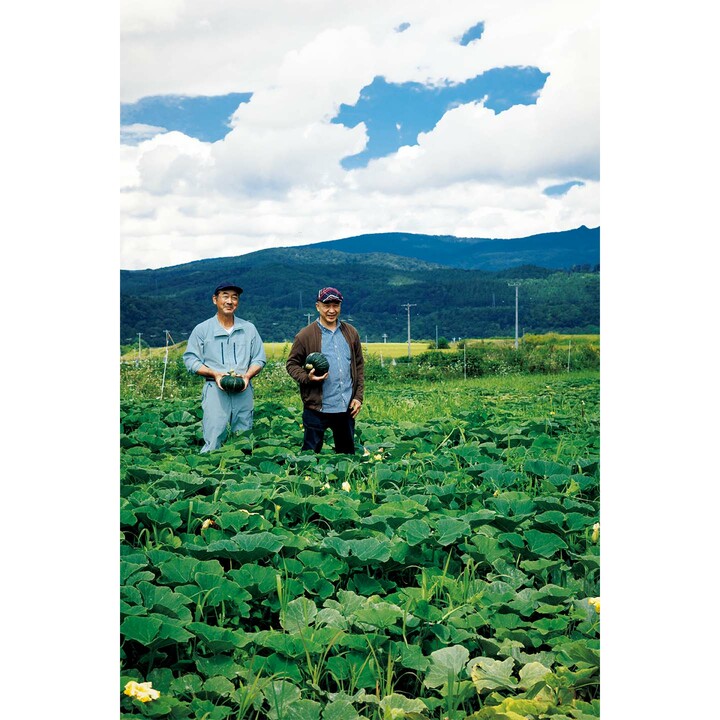

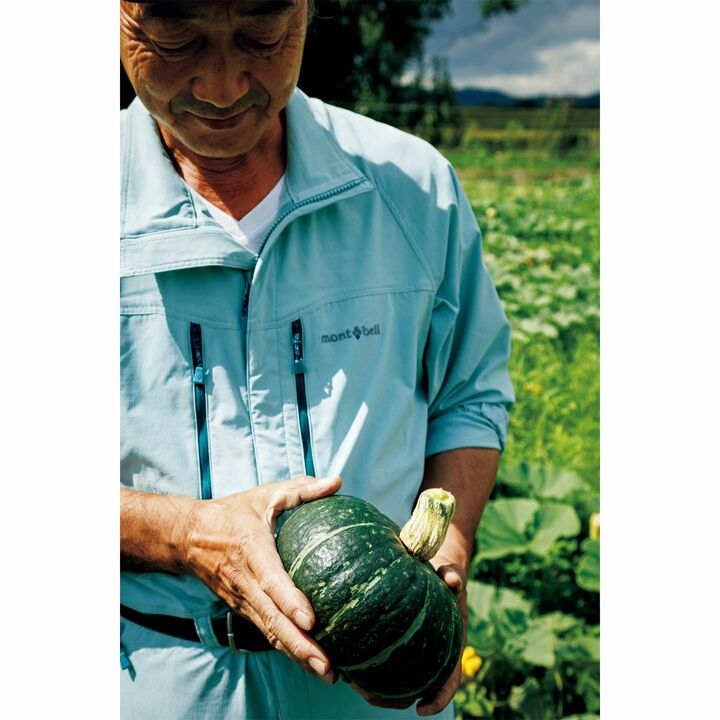

米のほか年間20種の野菜をつくっている「佐野農園」とは、オープン以来、家族ぐるみのつきあい。

「佐野さんと話すなかで、作物の知識が深まって、料理にも新たな発見があるんです」(大塚シェフ)

名物「ステーキ丼」がたっぷり野菜とともに復活!

「どちらが主役ですか?」と聞かれるほど、付け合わせの野菜が際立つメイン料理。

「天心農場」の玉ねぎや、「佐野農園」のかぼちゃやなす、ズッキーニ、じゃがいも、赤ピーマンなどがギッシリ。北海道・標茶(しべちゃ)産「星空の黒牛」のロースに、エシャロット入りの山わさびのソース。ガーリックライスは「佐野農園」のモッチモチのお米「ほしのゆめ」を使用。

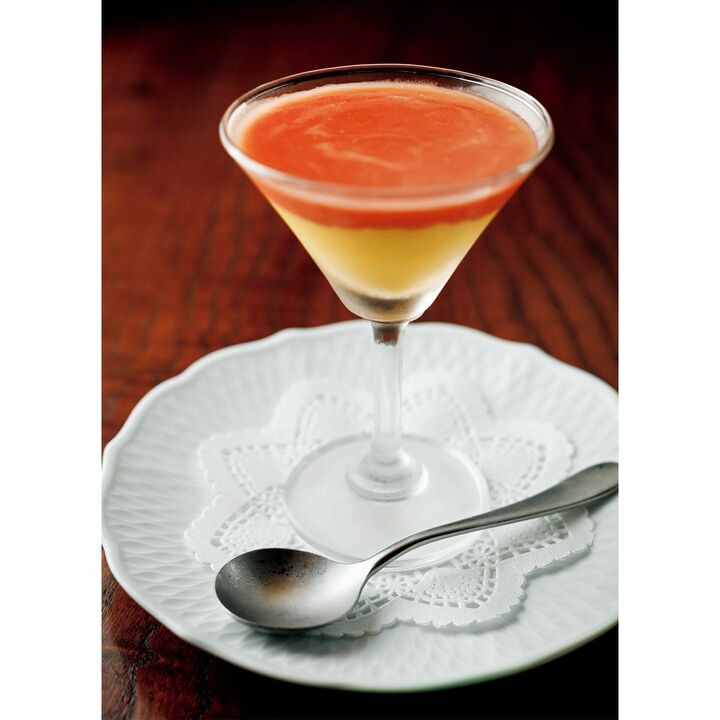

「天心農場」のにんじんでしかつくれない、甘くて濃厚な「人参のムースとトマトのクーリー」

オープン当初から一貫して「天心農場」のにんじんだけでつくり続けてきたスペシャリテ。トマトのさわやかな酸味とにんじん本来の甘さがたまらない。にんじんは、北海道産バターで何時間も炒め、ほんの少しだけ生クリームを。よけいな味付けはいっさいナシ。とろりと濃厚、デザートのような逸品。

問い合わせ先

- ル・ゴロワ フラノ

- 営業時間/12:00~13:30(L.O.)、17:30~19:30(L.O.) 月曜・火曜休み

- メニュー/ル・ゴロワサラダランチ¥3,270ほか、ディナー/ル・ゴロワ定番コース¥8,300~(税・サービス料込)※要予約。美瑛や富良野の名所や農場を見学、夕食と朝食も楽しめるツアーも開催。

- TEL:0167-22-1123

- 住所/北海道富良野市中御料 新富良野プリンスホテル

■4:延岡ならではの食材との対話、生産者との密な交流から生まれる独創的なひと皿は驚きの連続。遠方でも訪れたい延岡イタリアン「チェルカ・トローヴァ」(宮崎県・延岡)

思い描いた料理を納得いくまで追求できるのは、個性的な生産者がいるからこそ

イタリア語で「探し、見い出せ」を意味する「チェルカ・トローヴァ」。こちらには、メニューと呼ばれるものは存在しません。庭に繁る木々や、店内の心地よい音楽、キッチンから漏れ出す料理音や香り。この店のすべてを、料理とともに五感で楽しんでほしいというシェフの想いが、店名にも込められています。

「東京から地元に戻ってすぐのころは、海外からも食材を輸入していました。でも、朝早くから『今日はこんなのがあるけど、どう?』と、その日いちばんの食材を届けてくれる方、育てた野菜がどんな料理になるのかを楽しみに、店に通ってくださる方。

個性豊かで、真剣に食材と向き合う延岡の生産者の方と意見を交換するなかで、故郷の食材の魅力や奥深さを知りました。20数年たった今でも、新たな発見の連続です」

子どものころ、海や川で釣った魚や山に入って採ったキノコ、かじった肉桂(ニッケイ)、畑の野菜たち。慣れ親しんだ食材こそ、自分の料理の原点。そう気づいてから「キッチン、畑、山、川。どこにいても食材と一緒。寝ても覚めても食材と料理のことばかり考えています(笑)」とシェフ。

「先日も『雨が降った後の肉桂は、香りも味も違うから』と、掘ったばかりの肉桂の根を届けてくれて。さっそくソースに使いました。まだまだ延岡の食材を追求していきたいです」

料理人と交流しながらつくる、イタリアなす「パープルクララ」

珍しい野菜を数多く手がける柳田秀樹(やなぎたひでき)さんの「パープルクララ」。外皮に白いストライプが入った、鮮やかな紫色の小型なすは、大瀬川でとれた天然青うなぎの炭火焼と一緒に。掘りたての香り豊かな肉桂に焦がし蜂蜜、フランボワーズビネガーを効かせた甘ずっぱいソースでいただく。

旬の栗と松茸、すっぽん。深まる秋を丸ごと味わうひと皿

秋のコースより「栗と天然すっぽんのリゾット」。宮崎県北部にある日之影町(ひのかげちょう)は、品質日本一といわれる栗の生産地。中山 悟(なかやま さとる)さんが手がける栗は、粒が大きく、さっぱりとした甘さが特徴。すっぽんのコンソメで炊いたリゾットと、香り高い松茸との相性は抜群。滋味深い一品。

生産者の紹介をたどり出会えた新たな生産者。これぞ自分好みのトマト

「栗のほかにも中山さんがつくる完全有機栽培のトマトは味が濃く、酸味のバランスが絶妙でジュレに最適。この日は、畑に行ったらトマトの花が咲いていたので、摘んで飾りにしました」。

赤ピーマンの濃厚なムースと、北浦のアカザエビのグリルに合わせて。真っ白な皿に鮮やかなオレンジが美しい。紫、グリーンの皿ともに、使われている器はすべて人気陶芸家・吉村和美(よしむらかずみ)さんの作品。

問い合わせ先

- チェルカ・トローヴァ

- 営業時間/19:00~(ラストオーダーは特になし) 日曜休み

- コース/ディナーコース¥10,000・¥15,000(税別・サービス料なし)※要予約

- TEL:0982-33-0169

- 住所/宮崎県延岡市博労町4-14

■5:奈良の食材でつむぐ料理に土地ならではの味や季節、生産者の想いをのせて。日本のモダンスパニッシュを代表する気鋭の一軒「アコルドゥ」(奈良県・東大寺旧境内跡地)

つくり手の想いや風土を感じるひと皿を

店名の「アコルドゥ」とはスペイン・バスク語で「記憶」の意味。

「僕の料理は、自分の記憶を綴った自叙伝のようなものだと思っています。料理って、味はもちろん、香りや温度、音など、記憶を呼び覚ます力がありますよね。

同じように、食材には、その土地ならではの香りや風味があって、さらには生産者が人生をかけてつくっている想いがある。食べる人が、その人自身の記憶と重ね合わせながら、料理や食材の背景も一緒に味わってもらえたらうれしいです」と川島シェフ。

奈良に店を構えて10年。つきあいのある生産者は増え、どんな想いでどんなふうにつくっているかを知っているからこそ、自由に料理ができる、と川島さんは言います。

「『こうあるべき』という型がしっかりとあるフランス料理に対して、バスク地方で学んだスペイン料理はとても自由。同じサラダでも毎日、味が違うんですよ(笑)。

朝、畑で採ってきたハーブや野菜を使うので、日によって素材の味は違うわけで、当然といえば当然。そんなふうに、自分たちの土地や環境、素材を大切にしながら、皿の中に投影する、バスクの料理人の姿勢に感動したんです」

明確な料理名はなく、あえて詳しい料理の解説もしないのが川島流。

「奈良には、野菜はもちろん、肉や米など独特の哲学をもった生産者が多く、つねに刺激を受けています。風土や歴史、想い、季節感を盛り込み、記憶に残るひと皿を追求したい。ぜひ、五感で楽しんでください」

食感や香りが一枚一枚違う! 「米とベビーリーフ やわらかなハーブ 循環し、巡る秋」

料理名は「米とベビーリーフ やわらかなハーブ 循環し、巡る秋」。米はチーズと塩だけでリゾットに。その上に透明シート状のトマトのジュレをのせて酸味を加え、米の甘みを引き立てる。10種以上の葉物やハーブで豊かな香りと食感を体感!

多品種少量生産農家ならではの、きめ細やかな味と香り

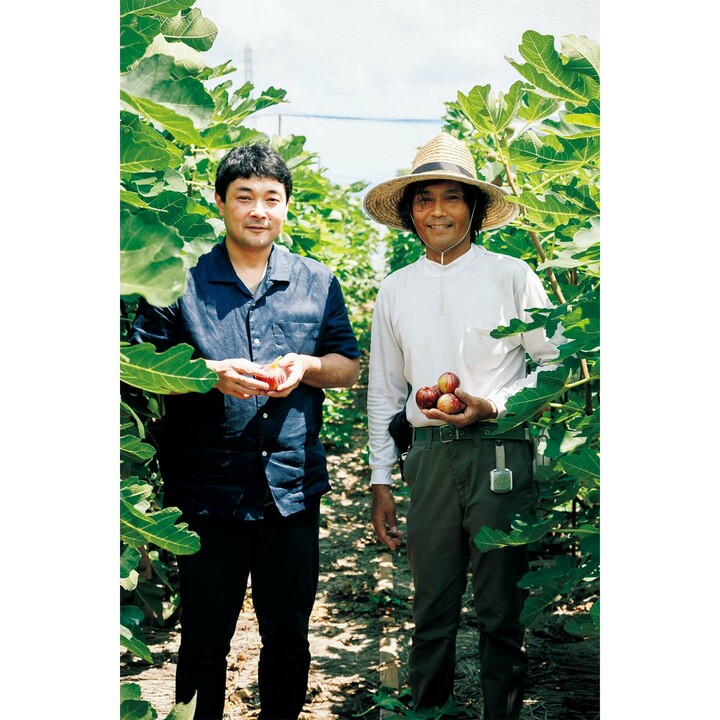

シェフと農家が二人三脚で作り上げる「いちじく、鴨 無花果と鴨 土の香り。木に実るものと足元にあるもの」

「いちじく、鴨 無花果と鴨 土の香り。木に実るものと足元にあるもの」という料理名のとおり、秋の大地を食らうイメージだとか。塩をふり低温でじっくり焼いた野性味あふれる鴨と、少し炙ったさわやかなイチジクの相性は抜群。根だけ揚げたプルピエとビーツのジェラートも力強い大地の味。

シェフが農家を育て、農家がシェフを育てながら進化する関係

大和郡山市で農園を営む中西拓彦(なかにしひらひこ)さんは、5月~7月が旬の大和丸なすほか、イチジクを生産。

「シェフとはオープン以来のつきあい。『完熟よりも、若いイチジクのほうが料理の幅が広がる』というのは料理人ならではの視点。学びが多いです」

ルッコラの鮮やかなグリーンが眩しい「ルコラと黒ごまの料理 金胡麻とルッコラ、カカオのタルト分解し繋がる奥行きの香り」

デザートは「ルコラと黒ごまの料理 金胡麻とルッコラ、カカオのタルト分解し繋がる奥行きの香り」。秋が旬の奈良の金ごまのコクと香り、さっぱりとしながらもエグみを感じるルッコラのソースの組み合わせは絶品。クセになります。

問い合わせ先

- アコルドゥ

- 営業時間/12:00~15:30(L.O.13:00)、18:00~22:00(L.O.19:00) 月曜休み(不定休あり)

- メニュー/ランチコース¥6,500~、ディナーコース¥13,000~(税・サービス料別)※要予約。写真の料理はディナーコースより。2020年にはカフェをオープン予定。

- TEL:0742-77-2525

- 住所/奈良県奈良市水門町70-1-3-1

■6:地産地消・郷土料理、農家レストランの草分け「職人館」(長野県・佐久市)

開館は1992年。「野菜からそば粉、調味料まで地元の旬、無農薬・有機栽培のものを使用。北沢正和シェフは生産者と料理人を結びつける達人で、今や地産地消レストランのリーダー的存在です」

問い合わせ先

- 職人館

- 営業時間/11:30~15:00、17:00~ 水曜・木曜休み

- メニュー/「そばと何か ほしい膳」¥2,800(税抜)ほか

- TEL:0267-52-2010

- 住所/長野県佐久市春日3250-3

■7:全国から食通が集まる奇跡の自給自足イタリアン「オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ」(青森県・弘前市)

野菜からチーズ、生ハム、ワインまで。「畑を耕し烏骨鶏を育て、独学で葡萄をつくり醸造する。できる限り食材は自分でつくり、料理する。究極の地産地消を地でいくのが笹森シェフだと思います」

問い合わせ先

- オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ

- 営業時間/18:00~21:00(L.O.) 日曜休み

- メニュー/おまかせコース¥12,000(税サ別)

- TEL:0172-33-8299

- 住所/青森県弘前市本町56-8 2F

■8:始まりはどぶろくからユニークな和のオーベルジュ「とおの屋 要」(岩手県・遠野市)

100年以上続く「民宿とおの」の4代目・佐々木さんが2011年に開業したオーベルジュ。「自家栽培の無農薬米で造るどぶろくと、遠野の海と山の幸、発酵食品や熟成食品。その感性には脱帽です」

問い合わせ先

- とおの屋 要

- 宿泊料金/1名¥32,000(2名利用時/1泊2食付き)1日1組限定

- TEL:0198-62-7557

- 住所/岩手県遠野市材木町2-17

■9:野菜にジビエ、サクラマス。福井の食の新しい発信地「レ・クゥ」(福井県・福井市)

「阪下幸二シェフは地元農家とともに西洋野菜の生産に取り組むなど、地道に生産者と連携を強化。2016年のリニューアルで、店も料理もよりスタイリッシュなフレンチに進化しました」

問い合わせ先

- レ・クゥ

- 営業時間/11:30~14:00、18:00~22:00 水曜休み

- メニュー/ディナーコース¥6,000(税抜)~

- TEL:0776-53-4858

- 住所/福井県福井市高柳1-712

レストランジャーナリスト・犬養裕美子さんに聞きました!「なぜ今、シェフたちは『自然との共生』に向かうのでしょうか?」

料理人が食材にこだわるのはあたりまえ。自ら生産者を探し歩き、これだと思う食材を「東京で」提供する時代から、より産地の近くで料理する時代へ。自然の中で自然を食すことに価値を見いだし始めたシェフたちが向かう先とは?

■1980年代半ば〜後半:「スターシェフレストラン」が登場|「○○さんのつくったトマト」のような、生産者の名前を冠したメニューが話題に

「それまではシェフといえば、有名ホテルの料理長という時代。1980年代になり『バスタ・パスタ』の山田宏巳シェフ(現『テスト キッチン エイチ』)や『アルポルト』の片岡護シェフ、『オテル・ドゥ・ミクニ』の三國清三シェフなど、個性を打ち出した個人レストランが誕生。

共通するのは、徹底した素材へのこだわりです。大量に食材を使うホテルでは安定した供給ができる大規模な生産者が必要ですが、個人レストランなら小さな生産者でも対応が可能。シェフたちは食材を求め、自分の足で生産者を見つけ料理に使うことで、良質なものをつくる個人生産者たちにスポットが当たるように。

同時に『○○さんのトマトのカッペリーニ』など、生産者の名前を冠したメニューも話題になり、小さな生産者(畑)とレストランがつながった最初の時代といえます」と犬養さん。

バブル期ゆえ、高くてもいいものなら人々はお金を払いレストランが育ったとか。

■2000年代前半ごろ〜:まずは「イタリアン」が地方へ|山形・庄内の食材を生かしたイタリアン「アル・ケッチァーノ」に全国から多くの人が

こだわりの食材を全国から取り寄せ、東京でスターシェフが腕をふるうレストランが流行するなか、生まれ育った地元・山形県庄内の野菜に注目したのがイタリアン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフ。

「素材を大切にして、素材そのものを生かすイタリアンは、野菜(畑)との親和性が高いですよね。実際、イタリアでは畑をバックヤードにもつレストランが多数。シェフも食す側も、産地と食す場所が近いことに価値をおいていますから」と犬養さん。

2000年にオープンした「アル・ケッチァーノ」はじわじわと話題になり、2004年には全国から多くの人が訪れる人気レストランに。

「その地の水で育った野菜をその地の水でゆでて調理する。あたりまえのことのようですが、その贅沢さに気づき、狭く深く地元の食材を掘り下げたレストランの走りです。ここがいわゆる『ファーム トゥ レストラン』にいたる火つけ役では?」

■2010年ごろ〜現在:「地方レストラン」の時代|東京や海外で修業したシェフたちがよりよい素材を求めて、地方へ

「『アル・ケッチァーノ』の成功により、大都市だけではなく地方でも、その土地の野菜や食材を武器に、レストランができると、シェフたちが自分たちの“足元”に意識を向け始めました。以降、海外や東京で修業をした若きシェフたちが、東京や大都市ではなく、故郷に戻ってレストランや宿を続々オープンしています」

イタリアのミシュラン二ツ星レストラン「ドラーダ」で働いていた笹森通彰シェフは、お店で聞いた「教会の鐘の音が届くところまでが人生のテリトリー」という考え方「カンパニリズモ(郷土愛)」に感銘を受けたとか。2003年、地元・弘前で開業した「オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ」はその精神を今も実践しています。

「その土地の風土を知り、学び、愛し、味わい尽くす。欧米の美食家たちの間では昔から、たとえ遠方でも、そんなシェフの哲学を感じるひと皿を求めて、都市から遠く離れたレストランにわざわざ足を運ぶのはあたりまえでした。さらに1900年、ドライブ文化をより安全で楽しいものにするために、タイヤ会社が始めたミシュランガイドが「地方のおいしいレストランを訪れるために旅をする」文化を後押ししました。

そして今、便利で速い時代に疲れ始めた人々が、自然の中で自然の恵みをいただく意味、旬のものを本当においしいタイミングで食す贅沢さに気づき、豊かな食卓、豊かな暮らしを望む傾向にあるのは当然のような気がします。ベースには1970年代、カリフォルニア州バークレーに誕生したレストラン『シェ・パニース』を開業したアリス・ウォータースの食への考え方もあると思っています」

■現在〜これから:新・オーベルジュの時代|宿泊施設を併設した地方レストランが続々オープン

「今でこそ『地産地消』という言葉は耳慣れましたが、イタリア料理はもちろんフランス料理も、根底にあるのは地産地消。その土地の個性や風土、つまり『テロワール』を大切にするという考え方です。ジャンルを問わず、よりよき素材、地産地消を意識してシェフたちが地方へ移動。本当の意味で、地方レストランの時代が始まりました。

しかし、せっかくおいしく食べて飲んでも、近くには泊まる場所がない。そこで今、敷地内に宿泊施設を併設した、宿泊できるレストラン=オーベルジュに注目が集まっているのです」

■さらにその先へ:「自産地消」の時代へ|シェフ自らが畑をもち生産者となる時代へ

次なる動きは「シェフ自らが畑をもち、畑を耕すなど、生産者になること」だと犬養さん。

「『アコルドゥ』の川島シェフは自家菜園でハーブやエディブルフラワーを、『とおの屋 要』の主人・佐々木要太郎さんは遠野地区でどぶろくをつくっています。『ダ・サスィーノ』の笹森シェフは、野菜づくりだけでなく、弘前でチーズやワイン造りを始めて約15年。そのほか、山や海で狩猟や釣りを自ら行い食材を調達、丸ごと使いきるシェフも。

いずれも、地元の農家や漁師さんを巻き込み、地域の食文化に貢献しているのです」

- PHOTO :

- 中嶋大助、平川雄一朗、前田耕司

- EDIT&WRITING :

- 田中美保、佐藤友貴絵(Precious)

- 取材 :

- 大塚 瞳