なぜ、萩尾望都の『ポーの一族』は、私たちの心を魅了するのか?

1972年から1976年にかけて、小学館の『別冊少女コミック(現:ベツコミ)』に連載された、萩尾望都(はぎお もと)さんの作品『ポーの一族』。2016年には、連載終了から40年の時を経て新作が発表され、大きな話題となったことをご記憶の方も多いのではないでしょうか? この伝説の作品と萩尾作品の魅力を、『ポーの一族』の初の舞台化を果たした宝塚歌劇団の演出家・小池修一郎さんをはじめ、ファンを公言する文化人5人に教えていただきました。

萩尾望都とは?『ポーの一族』とは?

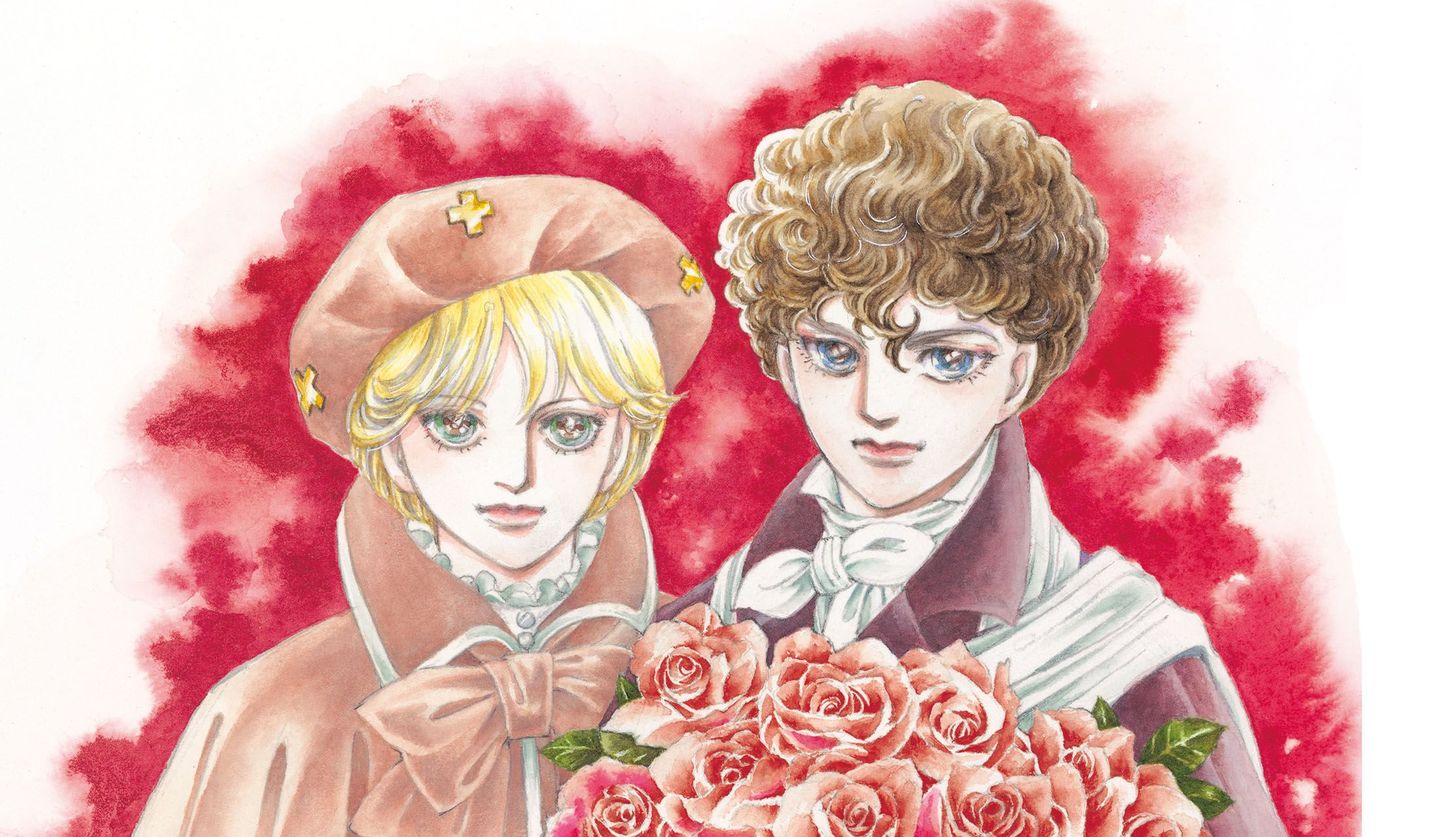

萩尾望都さんは、1969年に漫画家デビュー。2012年には少女漫画家で初の紫綬褒章を受章。『半身』、『11人いる!』など、少女漫画の枠を超えた作品を多数発表。なかでも『ポーの一族』は、1972年に第1作が発表された伝説的代表作で、少年の姿のまま永遠に生き続ける”バンパネラ”エドガーと、彼によってバンパネラとなったアランの宿命を描いた、もの悲しく、耽美的な物語です。

■1:宝塚歌劇団演出家、小池修一郎さん「生き続ける苦しさ…人間を問う深淵な物語」

萩尾先生の作品が、恋愛や人間関係を中心に描かれることの多い、いわゆる「少女漫画」と違う点は、SF要素があることだと思うんです。『ポーの一族』も、不死であるバンパネラの主人公が、いろいろな時代に生きていたときを描いている。タイムスリップものなんですよね。ただ、「未来や過去に行って、また現在に帰ってくる」というタイムスリップではなく、時のなかを「彷徨っている」、これがいいんです。エドガーとアランという、ふたりのレギュラーがいて、彼らが行った先でドラマが起こる。映画『寅さん』シリーズなどと同じですよね。さらには、エドガーたちの痕跡を辿る人たちもいる。時間を行ったり来たりしながら、彼らがバンパネラとしてどう生きてきたかということを、すり合わせをするように描き出していくわけです。

年をとることなく、永遠に少年の姿のまま、人の血を吸って生き続けるエドガーは、人間社会においてはマイノリティです。孤独や絶望を背負った、生きづらい存在。それは、人間が、たとえば人種や宗教、価値観の違いなどで、社会からはみ出してしまうことと同じです。捨てられない、変えられない。でも死ぬことはできない。その虚無感と、そういうなかにあって、アランという道連れと出会い、希望を見出すように生きていこうとする姿に、読む人は共感を覚えるのだと思います。生きにくい世の中を生き続けなければいけないという物語のあり方が、この作品に普遍性を与えている。だからこそ、時代を超えて愛されるのではないでしょうか。

鮮やかな絵柄が印象的ですが、今回、『ポーの一族』の脚本を書くにあたって、漫画から言葉だけを書き出してみたら、それが本当に素晴らしくて驚きました。萩尾作品は言葉も魅力なんだと改めて認識しました。萩尾先生は表現手段として漫画を選択されましたが、これが明治や大正のころなら歌人や日本画家、平安時代なら清少納言や紫式部のような作家になっていたんじゃないかと思うんです。いつの時代であっても、表現者だったろうと。そういう彼女が少女時代に漫画というメディアと出合って、絵と言葉を組み合わせ、レベルの高いものをつくっていったということがすごい。時代が生み出した才能ですよね。

そんな萩尾先生の作品には、演劇、音楽、文学、美術といった分野で多くの人が触発されてきました。私もそのお裾分けにあずかったひとり。『ポーの一族』を舞台化したいと願って宝塚歌劇団の演出家となり、ホテルの喫茶室で打ち合わせ中の萩尾先生と偶然隣り合って、図々しくも名刺をお渡しして、その願いを口にしたのが1985年のこと。実現するのに30年以上かかってしまいました。『ポーの一族』は初めての舞台化。あてもないのに仮予約をしていたら、先生が気長に部屋を開けて待っていてくださった(笑)。宝塚のもつ強烈な虚構性、エドガーの繊細さを体現できる少年性のある男役といった、すべての符号がようやく合ったというわけです。

世の中を見る目がすごく鋭いし、それを、深いところまで描ける。いろんな漫画を読んできましたが、こういう作家はちょっといない。さらに、今でも現役の第一線に踏み留まっている。本当に、枯れない泉をもっていらっしゃる。深淵なものも描けるし、少年冒険漫画も描けるというのも、天才たるゆえんです。きっと、彼女の中にエドガーとアランがいて、キャラクターの異なるふたりが響き合い、多様な作品を生んでいるのでしょう。

原罪、というと極端だけれど、「人間はなぜ生まれてきたのか」を、少女漫画という媒体で、少年の姿に託して描く。常人の技ではありません。世界と向き合おうとするすべての人と共鳴し合うことのできる作品なんです。

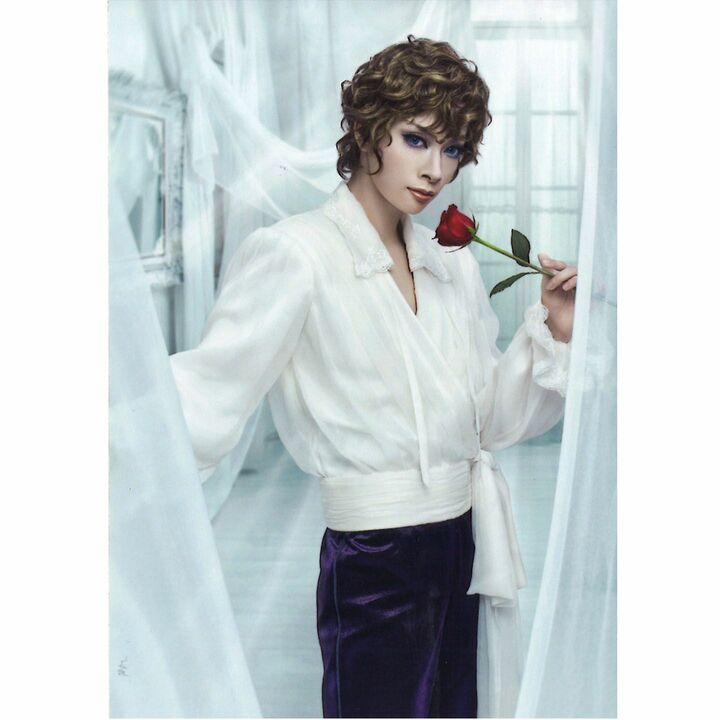

宝塚歌劇団にて舞台化が決定!

30年余の時を経てようやく実現した、初の舞台化。エドガーを演じるのは、花組トップスター・明日海りお。東京公演は、東京宝塚劇場にて2月16日(金)から3月25日(日)まで。

問い合わせ先

■2:漫画研究家・明治大学国際日本学部教授、藤本由香里さん「『ポーの一族』で少女マンガの表現技法は完成されたと思うのです」

萩尾さんの作品は、自分の「魂の在り処」に近いという感じがします。そしてこう思っているのは私だけではない。私たちが「存在の底の底で感じている言葉にできない何か」と、萩尾望都作品はつながっています。

そして何より構成力がすごい。『半神』や『イグアナの娘』がわずか16ページなのも驚きですが、『ポーの一族』の、時間が行きつ戻りつしながら紡がれていく物語の構成のみごとさは、だれもが認めるところでしょう。

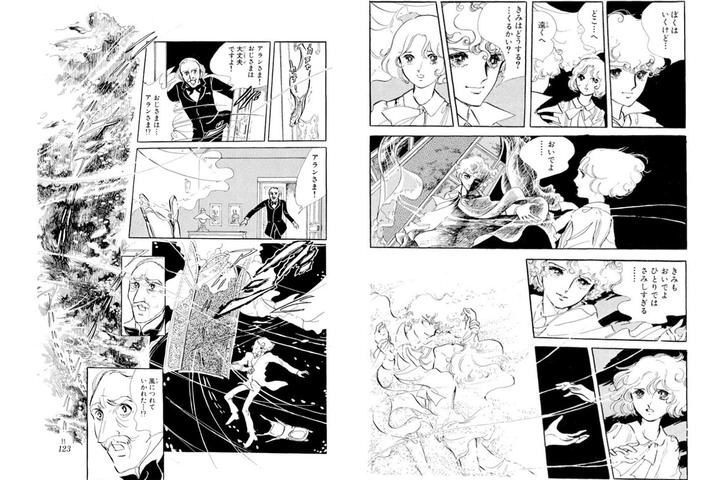

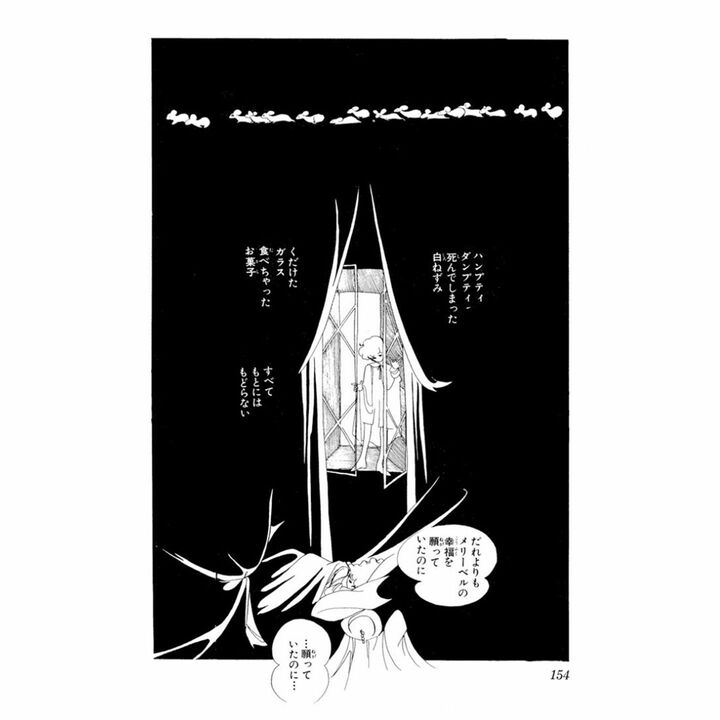

物語だけではありません。画面の構成力も図抜けています。たとえば『ポーの一族』のラストの見開き。左側に描かれた外の世界から吹き込んでくる風が、開いている窓を通じて、見開きの画面いっぱいに、巻き込み誘うように描かれているなかで、エドガーがアランに言う。「おいでよ…きみもおいでよ ひとりではさみしすぎる」。そしてラスト、執事が駆け込んでくるけれどそこにはだれもいない。「風につれていかれた…!?」。

『ポーの一族』によって、少女マンガの表現技法は完成されたのだと思います。私にとっての萩尾作品は、魂の底に沈んで覚めない夢のようなもの…でしょうか。

■3:新潟市マンガ・アニメ情報館 館長、坂田文彦さん「時代を超えて愛されるのは、神話のような普遍性を宿すから」

萩尾先生の作品は、神話のような普遍性を宿しているように思います。弱者や異端者に対する慈しみ、無償の愛といった普遍のテーマが、時代や世代を超えて評価を受けているのではないでしょうか。最初に読んだのは、高校生のときだったのですが、その異端者をテーマとしながら紡ぎ出される、「人とは?」、「生きるとは?」といった作者の問いかけに、身が震える思いでした。当時の私の視野を広げてくれた、珠玉の作品です。

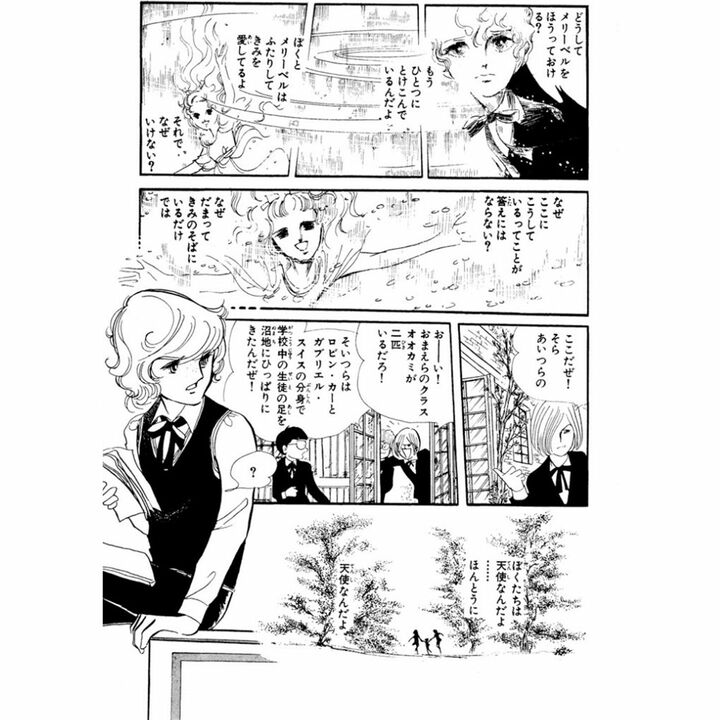

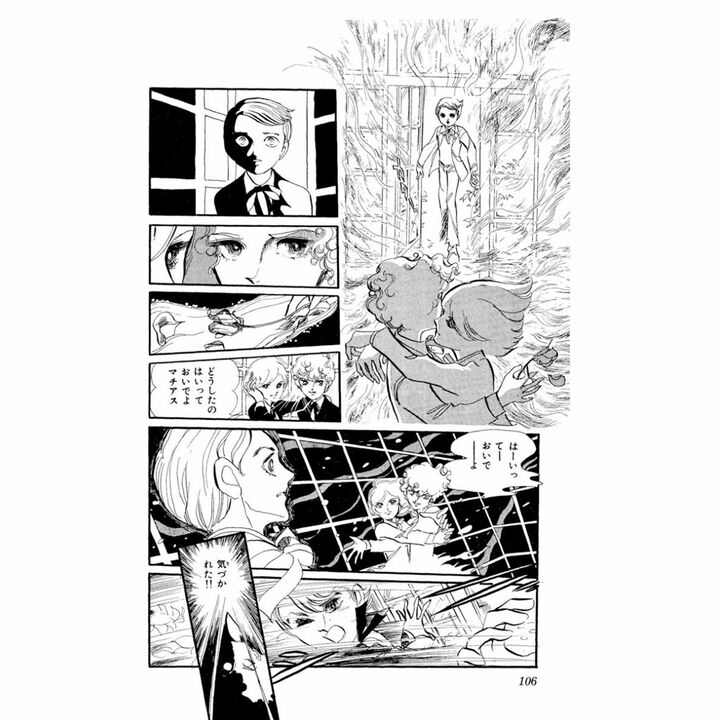

好きなキャラクターは、やはりエドガー。そして好きなシーンは3巻収録の『小鳥の巣』です。「どうしてメリーベルをほうっておける?」、「ぼくとメリーベルはふたりしてきみを愛してるよ」、「それでなぜいけない?」からの一連のセリフです。1巻収録の『ポーの一族』にある、「幕だ、すべてはおわった!」、「ぼくは自由、ぼくはこの世でただひとり」からの一連のセリフと対をなしているように思うのです。孤独な異端者であるエドガーの深い悲しみや慈しみが痛いほど伝わってくるシーンではないでしょうか。

物事を一元論や二元論で捉えてはならない。多様な価値観をもって世界を見ることの大切さを、私は萩尾作品から学んだ気がします。

■4:著述家、湯山玲子さん「私たちはどういう存在なのか…哲学的命題を問うスケールが魅力」

ただ共感を引き出すだけの多くの作品とは違い、「私たち人間はどういう存在なのか」という哲学的命題に抵触する大きなスケール感が魅力です。日本だけでなく、もっと世界中で読まれるべき。ボブ・ディラン同様、ノーベル文学賞を受賞してもおかしくない作家だと考えています。

特に『ポーの一族』は、外から来る「異分子」はいつも魅力的でセクシーで、それゆえに共同体は彼らを怖がり排除する…という、イジメから国家問題にまで通じる人間関係をテーマにしているところが極太。肉体は少年少女だけど、精神はすでにデカダンと老獪さに満ちた大人、という主人公のエドガーに、私はとても共感します。こういうセンスは、今ではリン・ラムジーなどの女流監督に受け継がれているのではないでしょうか。また至るところにちりばめられた、ハンプティ・ダンプティなどのイギリスの俗謡歌詞も印象的です。

両性具有、性暴力問題、母娘の確執…萩尾作品にはフェミニズムが横たわっています。ただ多くの女性作家と違い、萩尾先生はそこからの想像の翼が半端ない。ゲーム性もあって軽やかで強い。そんな存在に私もなりたい、と思わせられるのです。

■5:ヘア&メークアップアーティスト、山本浩未さん「この世は不条理なものだと、子供ながらに感覚で理解したのです」

初めて読んだのは10代でした。時は螺旋階段のように続き、決して重ならずともつながっていること。喜びも悲しみも背中合わせにあること。だからこそ限りある命は尊いこと。何より世の中には受け入れなければならない不条理や運命があるようだと、子供心に理解した作品でした。その後も読み返すたびに新たな気づきがある。そんな稀有な作品です。

50代で再読して感じたのは、美と儚さ、羨望と孤独、喜びと絶望など、物事にはすべて表と裏の二面があるという事実。また、「時」という残酷さや哀れさを受け入れなければならない、人間の定め。そして、それらを否定することで生まれる苦しみや孤独…。美容に携わっている身として、永遠の美しさやアンチエイジングとは何か、深く考えさせられました。

なかでも印象的なのは『小鳥の巣』でしょうか。少年の純粋さと不安定さと残酷さが、ミステリー仕立てで描かれている耽美な作品です。だれの心の奥底にもある夢や想いや期待、そして不安や恐怖を、美しい絵とストーリーで「少女漫画」として読ませてくれる。その夢夢しさが、まるで美しい詩のようで、映画のようで、妄想がふくらんでしまうのです。

以上、5名の文化人に改めて本作品の魅力を語っていただきました。発表から40年以上を経た今もなお、多くの人を惹きつけてやまない『ポーの一族』。宝塚歌劇団によって表現されるこのうえなく美しい舞台を、この機会にお見逃しなく!

- EDIT&WRITING :

- 本庄真穂、海渡理恵・剣持亜弥(HATSU)

- RECONSTRUCT :

- 難波寛彦