「銅鑼焼」ってなんと読む?みんなが大好きなアレですよ!

明日、7月28日は『大判焼の名前を皆で議論する日』という、大変ユニークな記念日です。「大判焼(おおばんやき)」は、以下の画像のようなお菓子ですが、地方によって呼び名が異なるようです。

代表的な異称だけでも「今川焼」「回転焼」「おやき」「回転焼」「日輪焼」などがあり、地方や店舗によって呼び名が違うので、「自分は『○○焼』だという認識で育った」という個人差が大きいようなのです。それを踏まえ、『大判焼の名前を皆で議論する日』は「大判焼きに関する議論を楽しいコミュニケーションの一貫に」を提唱する記念日で、日付は「728(なにや)き?」という語呂合わせから選ばれたそう。白熱を呼びつつも遺恨の残らないような、まさに「コミュニケーションのための議題」にぴったりですね。

ということで本日は「○○焼」と、最後に緒「焼」とつく日本語のクイズをお送りします。

【問題1】「銅鑼焼」ってなんと読む?

「銅鑼焼」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「小麦粉、卵、砂糖などを溶いて、打楽器の銅鑼の形に丸く流して焼いた2枚の皮の間に粒あんをはさんだ和菓子」です。

<使用例>

「銅鑼焼って、『ドラえもん』の好物だからあの名前、ってわけじゃなかったのね!」

さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

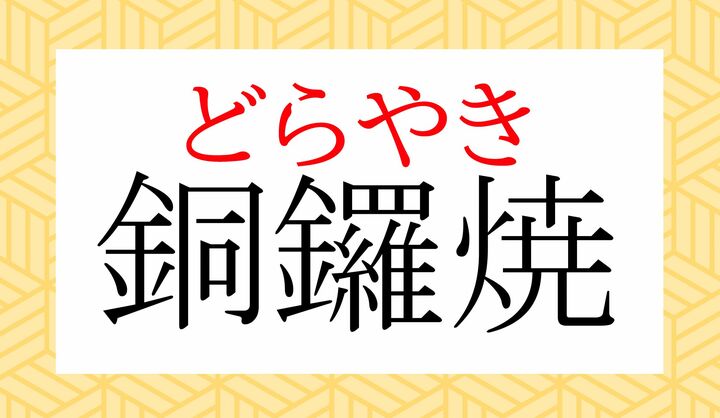

正解は… 銅鑼焼(どらやき) です。

小手調べ問題でしたが、正解できましたか? 名称のもととなった打楽器の「銅鑼(どら)」は、神社などで見かけますね。

では、2問目にまいります。

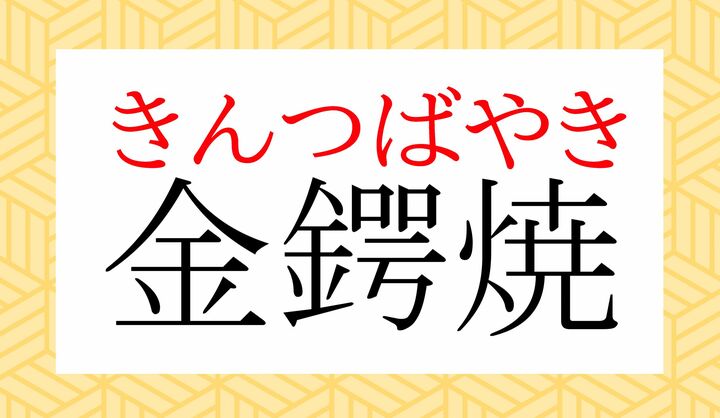

【問題2】「金鍔焼」ってなんと読む?

「金鍔焼」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「小麦粉の薄い皮で餡を包み、刀の鍔に似せて平田櫛、鉄板の上で軽く焼いた和菓子」です。

<使用例>

「金鍔焼の『金鍔』って、日本刀の鍔の金具の形、って意味だったのね!」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 「金鍔焼(きんつばやき)」 です。

***

本日は、7月28日『大判焼の名前を皆で議論する日』にちなんで、「○○焼」という日本語から、

・銅鑼焼(どらやき)

・金鍔焼(きんつばやき)

の読み方について、語源に関連した画像を交えて、おさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/日本記念日協会ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)/photo AC

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱