「小望月」ってなんと読む?「しょうぼうげつ」ではありません!

明日、10月6日は、令和7年の『中秋の名月』が見られる日です。古来「秋の夜空に、月が美しく輝く日」としてお月見をする習慣のある日ですが、必ずしも満月の日にあたるとは限らず、陰暦8月15日の夜を指します。

秋分日(太陽が秋分点を通過する日)以前の、いちばん近い新月の日を1日目(旧暦8月1日)とした場合の15日目を「中秋」とし、その夜に出る月を『中秋の名月』と呼びます。

今年は、10月7日が満月ですので、「満月の一日前の月」が『中秋の名月』にあたります。本日は「名月」を愛でる日本的な感性の感じられる日本語からクイズをお送りします。

【問題1】「小望月」ってなんと読む?

「小望月」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「満月の前夜の月。陰暦十四日の夜の月」という意味です。

<使用例>

「今年の『中秋の名月』は、小望月ね」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 小望月(こもちづき) です。

「望」という漢字のもとになった象形文字は、大きく見開いた目で遠くを臨むさまを表したものです。そこに「月」が加わり、満月を眺める意味を含むようになりました。やがて「遠くを見渡す」「将来を見通す」「願いを抱く」といった意味へと広がっていきました。

つまり「満月」に対し、「誰もが見たいと思う美しいもの」という意識が、古来から共通の概念として息づいていたのです。「もちづき」という言い回しは「持ちの月」を短縮したもので、「持ち…すべて持っている、満たしている月」、というニュアンスを表しています。昔は天文観測の技術も発展途上でしたので、現代のように「十五夜が満月と重なるとは限らない」という厳密な意識はなかったと思われ、「望月(もちづき)」は「陰暦十五日の夜」また「満月」の、両方の意味で使われます。「小望月(こもちづき)」は「望月の一日前の月」を意味する言葉です。

では、二問目にまいりましょう。

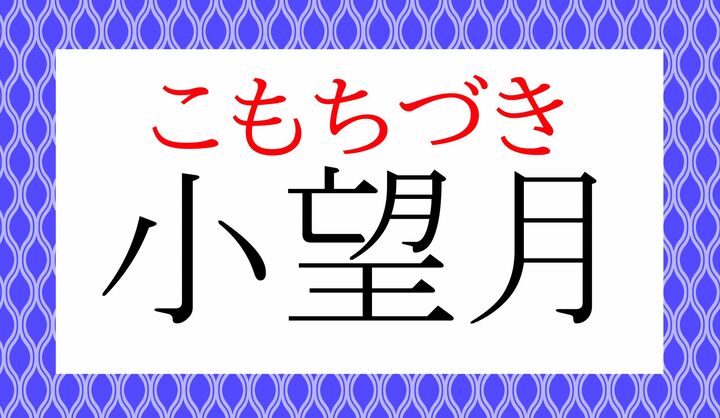

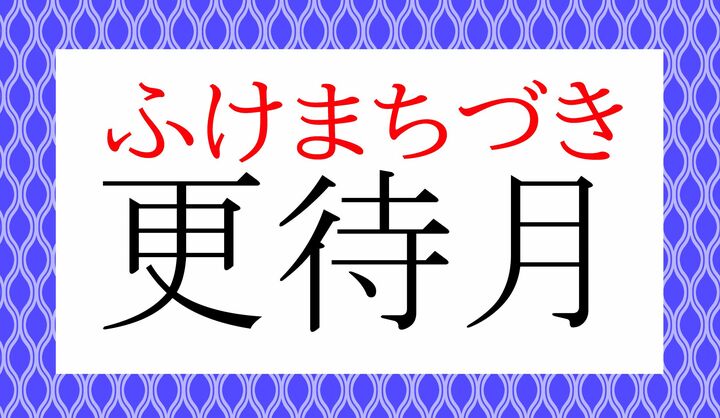

【問題2】「更待月」ってなんと読む?

「寝待月」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「陰暦二十日の夜の月」を言う言葉です。

<使用例>

「土曜の夜の飲み会は、庭に椅子を出して更待月を見ながら、とまいりましょうか?」

さて、正解は?

※画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

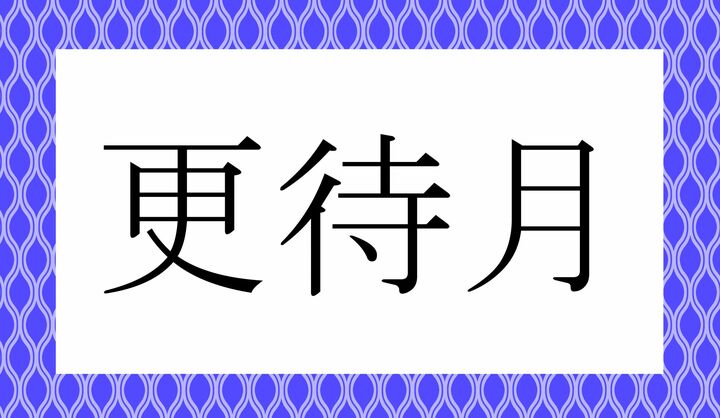

正解は… 更待月(ふけまちづき) です。

「更待月(ふけまちづき)」は「夜が更けてから出るのを待って見る月」というニュアンスの言葉です。月の出の時刻は、一日ごと、遅くなっていきますね。そこで、「少し遅く出るので座って待つ月」という意味の「居待月(いまちづき)…旧暦十八日の月」、「遅く出るので寝転んで待つ月」という意味の「寝待月(ねまちづき)…旧暦十九日の月」、「夜が更けてから出るのを待つ月」という意味の「更待月(ふけまちづき)…陰暦二十日の月」などの言い回しがあるのです。昔の人の月を愛でる感性が息づいた、美しい言い回しですね。

***

本日は10月6日、令和7年の『中秋の名月』にちなんで、「名月」に関連した日本語から、

・小望月(こもちづき)

・更待月(ふけまちづき)

などの読み方、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/国立天文台ホームページ/AstroArtsホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱