「てべっき」ではありません!「手捌き」ってなんと読む?

明日、10月11日は『ハンドケアの日』です。10(手に)11(いい)の語呂合わせで、例年、相対気温が一気に下がって乾燥が始まるこの時期に、ハンドクリームを塗り始める目安の日にしてほしい、と制定されました。今冬用のハンドクリーム、ご準備がまだの方は、この週末にご用意なさってはいかがでしょう?

ということで、本日は「手」という字の入った日本語クイズをお送りします。

【問題1】「手捌き」ってなんと読む?

「手捌き」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「手を使って上手に対象物を解き分けること。また、その手つき」「ものごとを処理する手腕」などの意味をもつ言葉です。

<使用例>

「このお店は、シェフの手捌きがよく見える、オープンキッチンになっているのよ」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

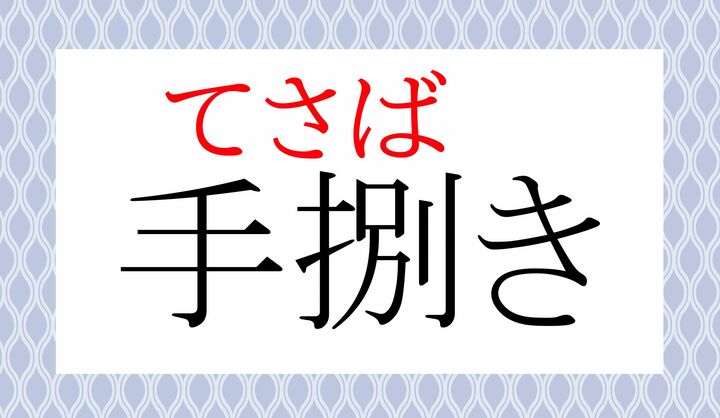

正解は… 手捌き(てさば-き) です。

「捌」は常用漢字ではありませんが、「手捌き(てさば-き)」という言い回しは日常でもよく使われ、表記としてもまま見かけますので、取り上げてみました。

では、二問目にまいりましょう。

【問題2】「鉤の手」ってどういう意味?

「鉤(かぎ)の手」という日本語の意味として正しいものを、以下の選択肢の中から選んでください。

1:腕をのばし手先だけ下に動かす動作

2:腕をのばし手先だけ上に動かす動作

3:ほぼ直角に曲がっている形状

さて、正解は?

※画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 3: ほぼ直角に曲がっている形状 です。

「火の手が上がる」と言えば「(火事などで)勢いよく炎が燃え上がる」ことを指します。この場合の「~の手」というのは定番の言い回しで、前にある言葉を強調するニュアンスで使われます。「火」といえば「炎」ですが、「火の手」といえば「勢いのある炎」というようなイメージです。

「鉤の手)」も同じように「鉤」を強調する定番の言い回しです。「鉤」とは、ほぼ直角に曲がった先が湾曲している、鋭利な金属の道具のことです。現代に「鉤」を見かける例としては、市場などで大漁に大型の魚を扱う際、長い柄の先についた鉤を重たい魚のボディに刺して動かす…などのシーンで見られます。「鉤の手」は、「鉤のように、先がほぼ直角に曲がって湾曲している形」を言う言葉です。

ややこしい例も書いておきましょう。『ピーターパン』の登場人物、フック船長など、戦闘的な人物が腕を失ったあと、代用として腕の先に装着している道具も、役割として「鉤」と訳されます。こちらはクエスチョンマークのように、円に近いような曲がり方をしていますが、日本古来の言い回しとして「鉤の手」と表現するケースでは「ほぼ直角に曲がっている形状」を指しています。

***

本日は10月11日、『ハンドケアの日』にちなんで、「手」という字の入った日本語から、

・手捌き(てさば-き)

の読み方と、

・鉤の手(かぎ-の-て)

という言葉の意味や、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/日本記念日協会ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱