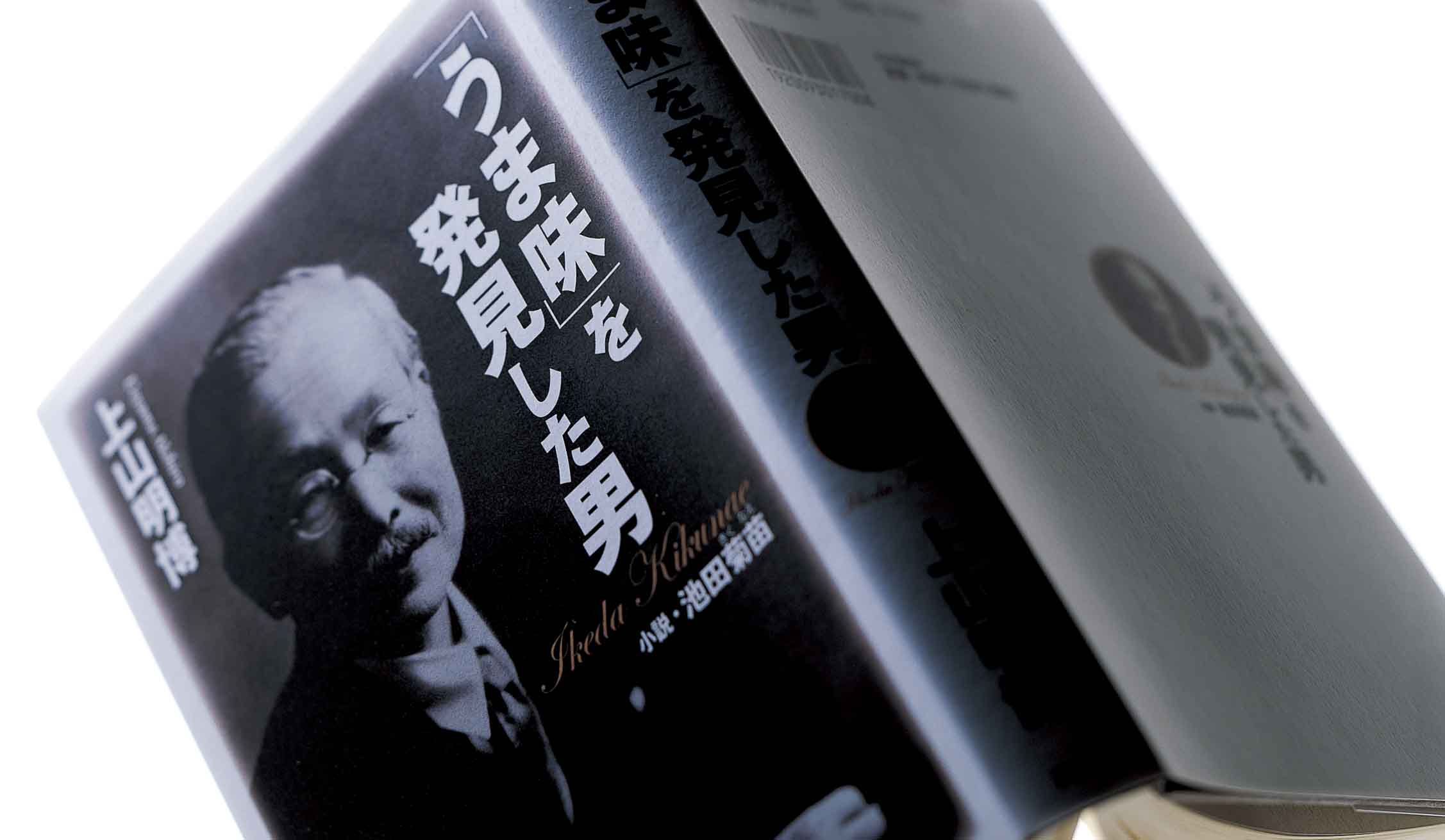

江戸時代生まれの明治の人には優れた才能の持ち主が多い。味の素の発明者で東大の化学の教授だった池田菊苗は、もっと知られるべき逸材である。

近代日本文学の行く末を決定づけた二つの智の邂逅

池田菊苗と夏目漱石の会話が圧巻!

菊苗は森鷗外が学んだドイツの名門ライプツィヒ大学に留学したあと、ロンドンで短期間学んだ。そのときひょんな縁で夏目漱石と同宿生活を送った。漱石はそのころノイローゼ気味で、暗い日々を過ごしていたのだが、菊苗と共同生活を始めると、ふたりは毎晩文学論に花を咲かせた。

菊苗は化学者でありながら、國學院で坪内逍遙の後任としてシェークスピアを講じていたこともあった。ふたりが意気投合したのは運命的だった。

「森羅万象のすべてを疑ってもなお残る、疑いようのないものーー」

帰国後の漱石の作品に重要なテーマとなる、近代日本人の自我について、件の科学者が言ったこの名言が、漱石自身のその後の人生を、ひいては近代日本文学の運命をも大きく変えることになろうとは、そのときのふたりは気付く由もなかった。

当時漱石は、不愉快な自我を抱えて、ロンドンの深い霧の底にいた。「自我について、どう思いますか」と漱石が菊苗に問うたのは、そんなある日のことだった。

「森羅万象のすべてを疑ってもなお残る、疑いようのないものーー(中略)そこにデカルトは近代的自我を見いだした。同様に、僕も自我を認めないわけにはいかないね」と菊苗は答える。

「デカルトは十何年もの歳月を費やして『我は思考する、ゆえに我は存在する』という単簡にして明瞭な真理にたどり着いた。いま、近代にめざめ、憂鬱な自我を飼いはじめた吾人が、物質と精神の間で、感覚の所在を見いだせないでいるのは、ある意味、宿命づけられているというべきでしょう。」

菊苗の名言に対して、漱石が心の闇を一気に吐露したとき、その後の漱石の作品と、明治の日本文学の命運は決まったと言えるのかもしれない。

こうしてたった53日間の短い同宿生活であったが、未来の巨人たちは毎晩人生を論じ合った。漱石はロンドンから寺田寅彦に、池田菊苗氏は化学者として大なる頭の学者である。「是非訪問して話しをし給え」と手紙を書いた。がしかし、友情には季節があるようだ。ふたりは帰国後、一度も会うことはなかった。

漱石は帰国後、『吾輩は猫である』を書いて有名作家になった。漱石より20年長生きした菊苗の死の床には『吾輩は猫である』の初版本があった。菊苗は漱石の触媒になったのかもしれない。

※2011年冬号取材時の情報です。

- TEXT :

- MEN'S Precious編集部

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク

- WRITING :

- 島地勝彦