イタリアでは秋になるとさまざまなチャリティイベントが行われるが、2016年8月に起きた中部イタリア大震災支援活動は例年同様今年も活発だ。

ローマの名物パスタ「アマトリチャーナ」

これは世界一有名なパスタのひとつ、アマトリチャーナの故郷である小村アマトリーチェを襲った大地震で、復興のためにアマトチャーナを作って食べて、という活動は地震発生直後にも始まり、いまだ世界中で続いている。レストランでアマトリチャーナを提供するシェフもいれば、チャリティ・イベントで大量のアマトリチャーナを作り続けるシェフもいる。

また、ピッツァの世界でも「ピッツァ・アマトリチャーナ」という新興ピッツァも支援のシンボルとして市民権をえ始めている。一方、トップシェフたちが牽引するガストロノミー界ももちろんアマトリチャーナに無関心ではいられない。

イタリア料理の父グアルティエロ・マルケージ氏

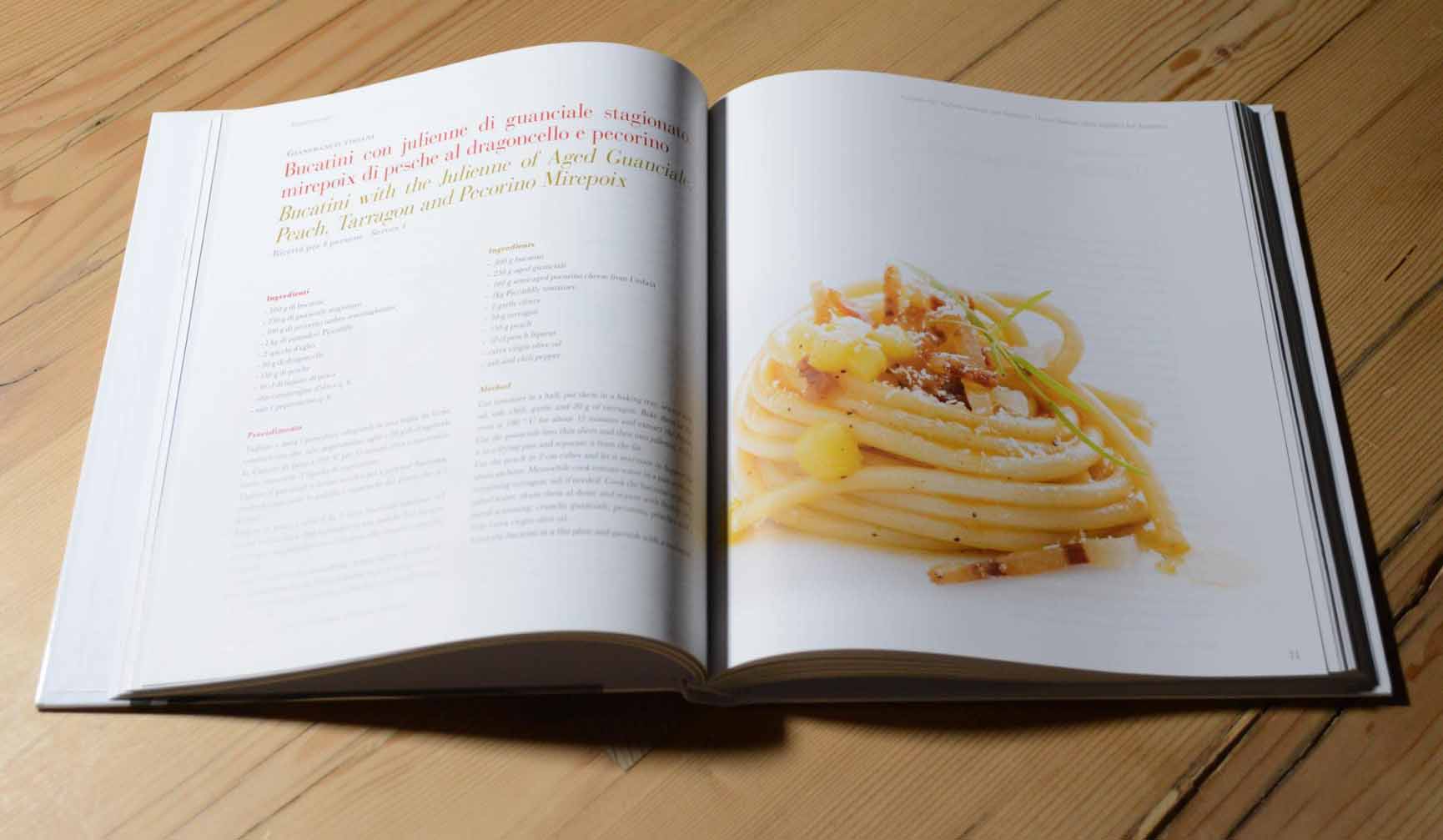

昨年発売された料理書「アマトリチャーナ」では、イタリアを代表するトップシェフ34人がそれぞれのアマトリチャーナをレシピとともに紹介しており、また違った側面からこの伝統料理を知る貴重な機会を提供してくれている。

シェフたちのトップを飾るのは、昨年12月にこの世を去った偉大なる料理人グアルティエロ・マルケージ。晩年のマルケージにとってアマトリーチェ支援レシピ作成はおそらく最後の仕事のひとつだったはずである。彼の料理は「Insiemeともに」。

タイトルからわかるようにこの料理はアマトリーチェ支援に対する連帯をモチーフとしていることに疑いはないが、それはマルケージの代表的料理である純白のリゾットの中央にリガトーニ・アマトリチャーナが円形に盛り付けられたものだった。突き抜けていた80年代から変わらずアバンギャルドであり続けるマルケージのメッセージは単純明快、そして強烈なメッセージを投げかけてくれる。

「Insieme」とはリゾットに代表される北イタリアと、アマトリチャーナの中南部イタリアの融合であり、料理を通じて世界中が連帯することへのメタファーなのだ。

マルケージの後にはトマトソースを使った定番の「Salsa all'Amatriciana Rossa」の料理が続く。マッシモ・ボットゥーラがバルサミコ、パルミジャーノ・レッジャーノを使った「Amatriciana a Modenaモデナのアマトリチャーナ」を作れば、マルケージ門下生であるダヴィデ・オルダーニはアマトリチャーナの紙包み焼き「Amatriciana al Cartoccioアマトリチャーナ・アル・カルトッチョ」を披露。

これもかつて一斉を風靡したクラシック料理とアマトリチャーナを融合させたものだ。ヴァレリア・ピッチーニはトスカーナらしくスパゲッティの代わりにピーチを使った「Picci all'Amatricianaピーチ・アッル・アマトリチャーナ」を作り、ダヴィデ・スカビンは全ての食材を圧力鍋で調理し、リガトーニを積み重ねたプレゼンテーション「Rigatoni sotto pressioneプレッシャーに耐えるリガトーニ」を見せてくれた。

これは瓦礫をイメージさせるとともに、リガトーニを人間に見立て、困難下でも必須に奮闘するアマトリーチェの人々の姿を現している。

伝統料理のグリーチャ

アマトリチャーナの原型は、トマトが食用となる18世紀以前から存在しており、トマト無しのバージョンはアッラ・グリーチャ Alla gricia、ホワイト・アマトリチャーナとも呼ばれているが、エンリコ・クリッパ、ジャンフランコ・ヴィッサーニらがこのグリーチャのオリジナル・バージョンに取り組んでいる。

また、アマトリチャーナの構成要素であるトマトソースとペコリーノを詰め物パスタの具としたものは「Amatriciana nel Cuore 心の中のアマトリチャーナ」というカテゴリーで紹介。

イタリア伝統の手打ちパスタでアマトリチャーナを包み込みという象徴的な料理は、見ただけで人を感動させる力を持つ。エルネスト・イアッカリーノやジャンカルロ・ペルベッリーニらがこの感動的なパスタに挑んでいる。

その他のカテゴリーに分類されるアマトリチャーナは「Alternativi ispirati その他インスパイヤ系」と紹介されており、パニーノやアランチーノなどのフィンガーフードにしたものは「Amatriciana to goテイクアウェイのアマトリチャーナ」として掲載。アマトリチャーナが持つさまざまな形態での可能性を披露してくれている。

我々日本人は、アマトリチャーナを作り、食べ、考える際、永世定番であるスパゲッティあるいはリガトーニでなければならないという固定観念にとらわれがちだが、イタリア人の発想はよりリベラルでフレキシブルだ。アマトリチャーナはピーチやリゾットと結びつき、時にはラヴィオリやトルテッリーニに姿を変え、時には手打ちパスタの生地にまで練りこまれてその姿を表す。

パニーノやピアディーナの具となり、サラダとなり、アランチーノやカンノーリのフィリングとまでしてしまうその発想にはなるほど、その手もあったか、と唸り続けてしまうことだろう。

イタリア料理愛好家や料理人はこの秋、アマトリチャーナを口にし、作る機会も多いことと思われるが、自由な発想のアマトリチャーナというのも人を飽きさせず、いい意味で初心に帰らせてくれる料理のありかたではないだろうか。

- TEXT :

- 池田匡克 フォトジャーナリスト