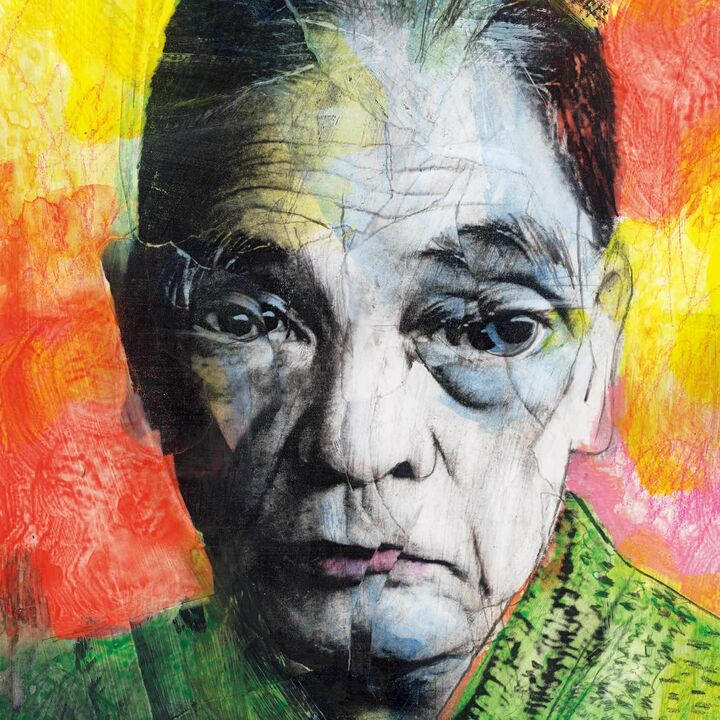

「反戦の詩人」として知られ、筆者も深く敬愛する金子光晴もまた旅を棲すみ家かとし、明治以降の日本の歩みと戦争を懐疑の眼で詩に詠みこんだ、精神のダンディだった。

Change Chevalier!

この詩人、もともとひとつところに落ち着くという性がない。明治28年愛知県に生まれ、口減らしのために養子にだされた金子は、名古屋、京都、東京とわたり歩き、青少年時代を過ごす。京都では後に金子文学に濃厚に投影されるエロスの世界にわずか10歳で開眼。さらに驚くべきは、13歳のとき神奈川は横須賀から米国へ密航しようとしたことだ。本人は「血の騒ぎ」と述懐しているが、驚くべき早熟ではないか。

金子の大旅行は大正8年の英国、ベルギー、フランス旅行が最初である。義父の荘太郎が残した遺産のおかげで踏んだ初の欧州の地は、東京暁星中学校時代に目覚めた文学の種火を燃え上がらせた。このときの詩作ノートが結実したのが、大正12年、関東大震災の年に刊行され、詩人金子光晴の名前を知らしめた『こがね蟲』である。

そして翌13年、金子は、運命の女、詩人の森三千代に邂逅し、恋に落ちる。

二度めの大きな外遊となる昭和3年から5年におよぶアジア・ヨーロッパ赤貧旅行も、その実は三千代の間男問題に悩んだ金子が、二人の仲を引き裂こうと思いついた窮余の一策だった。ところがこの旅が、結果、詩人金子の境涯を大きく広げることになる。

昭和4年、34歳の金子は前年にたどり着いた上海から長江沿岸の三国史ゆかりの地、武昌を訪れる。昭和4年といえば蔣介石が南京国民政府の主席として反共対日の立場を明確にしていた。日中の間は満州国をめぐって既に危険水域に達していた。

金子と三千代は武昌の船着場で居合わせた蔣介石軍に取り囲まれ、悪口と唾を浴びせかけられる。その一触即発の状況を震える足でくぐりぬけた金子はつきあげるような憤りをおぼえた。「ぼくは、そのときはじめて足先で、じぶんのふむ土をさがしあてた気がした。憤りは兵にたいしてではなかった。軍閥でもなかったし、為政者でも、組織者でもなかった。むしろ、そんな機構にもたれかかっている人間の怠惰の本性と、そういう人間を造りあげた神にむかってである」(『残酷と非情』より)

金子のこのときのいきどおりは後に『泡』のような反戦詩となって結実する。漢口での逢難が彼の詩には文明批評の明かりを灯したといっていいだろう。上海から香港、シンガポール、東南アジア一帯を、ほぼ一年かけてめぐったふたりは、念願のパリ入りを果たすものの、金子の懐具合はあいかわらずのどん底だ。幸い、武林無想庵、藤田嗣治などの知己を得、さまざまなアルバイトで糊口をしのぐが、そんな甲斐性なしの金子から、三千代はしだいに距離を置き始める。

あるときベルギーのビールセル城に遊んだふたりはこんな会話を交わす。

美しい、しずかネ。

美しい、しずかだ。

醜いものは一つもない。戦は醜いものを皆亡ぼすためのものだからだ。(中略)そして、こうして城だけが残っている。……然し、亡ぼさなければならない。(中略)打倒軍閥、打倒、帝国主義侵略主義的国家、……資本主義産業主義的組織。

おお、併せて、集産的共産主義打倒である。

わかってる。あなたはそして、Xを仮想敵国にしている。

私は、黙って、ビールセル城をみながら熟考していた。それはそうかもしれない。私のからだから跳返してくる反逆は、Xに対する嫉妬挑戦かもしれない。いや、夫はしれないどころか、明らかな事実だ。(『フランドル遊記』より)

Xとはむろん三千代の恋人土方定一のことである。このとき、三千代は土方のもとに戻ると金子に告げる。それはあたかもダンスの途中で、パートナーをかえる「シャンジュ・シュバリエ」の掛け声がかかったかのような旅のおわりであったが、三千代は、帰国後もいくたびかパートナーを変えたあと、結局金子のもとにもどり、生涯の伴侶になっている。

日中という大きな戦いくさと三角関係という小さな戦の間でもまれながら、金子はこの放浪の5年間で胆のすわった詩人としてのダンディズムを確立したのである。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- クレジット :

- イラスト/木村タカヒロ