【目次】

赤坂ってどこにあるの?「場所」

ハイセンスな高級住宅街・赤坂があるのは東京都港区。1丁目から9丁目まであり、とても広大なエリアです。「赤坂」というだけあって坂が多く、入り組んだ路地、そしていたる所に神社仏閣や公園があり、東京のど真ん中に位置しながらも緑が多いのも特徴。散策が楽しいエリアでもあります。

赤坂の「最寄り駅」

「赤坂」のエリアは広大。そのため、赤坂の最寄り駅というと、赤坂駅のほか、赤坂見附、溜池山王、国会議事堂前駅、青山一丁目駅…と、実にたくさんの駅が利用できます。どの駅の周辺も魅力的で、それぞれに散策が楽しい場所です。

東京の中心地にある赤坂エリアでまず利用できるのは、東京メトロ千代田線の通る赤坂駅、東京メトロ丸の内線・銀座線の通る赤坂見附駅。そのほかにも、東京メトロ銀座線・南北線の通る溜池山王駅や、丸の内線・千代田線の通る国会議事堂前駅、東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営地下鉄大江戸線が乗り入れている青山一丁目駅なども利用可能です。赤坂の南エリアには、東京ミッドタウンと直結している東京メトロ日比谷線や都営地下鉄大江戸線が乗り入れる六本木駅が、アークヒルズ方面には東京メトロ南北線の通る六本木一丁目駅があります。こちらも「赤坂の最寄り駅」といえるでしょう。

赤坂の「地図」

赤坂の「歴史」

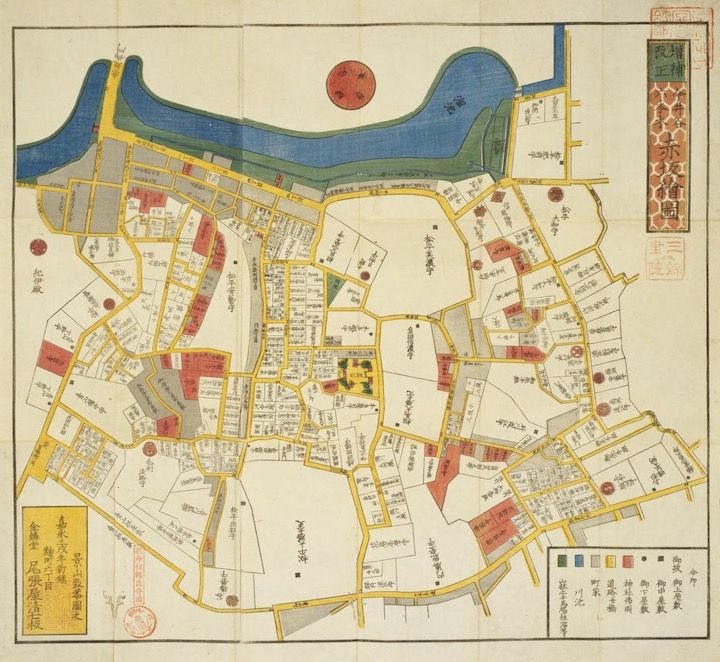

江戸期、この地域の大半が武家の土地でした。上の江戸切絵図で左上の紀伊殿と書かれている場所が、現在壮麗な迎賓館などがある赤坂御用地です。その右側の広く細長い土地にある松平安芸守屋敷跡には現在は「TBS・赤坂サカス広場」があります。そこから下がっていくと長州藩・松平大膳大夫(毛利家)屋敷跡という文字が。 ここは檜町公園や複合施設の「東京ミッドタウン」がある辺りです。そして右上の松平大和守屋敷跡には現在「サントリーホール」や「ホテルオークラ」などがあります。

上の「溜池」と書かれているのが現在の溜池交差点から赤坂見附辺り。江戸城外堀としての役割も果たしていました。当時はホタルが飛び交う風光明媚な場所だったそうです。明治以降、外堀通りの整備に伴い埋め立てられていますが、この辺りには茶屋が集まったそう。それが料亭に発展し、その賑わいは今でも赤坂見附駅周辺に残されています。

赤坂をこよなく愛した人といえば、勝海舟です。赤坂溜池の黒田藩邸の蘭学者・永井青崖に弟子入りし、弘化3年(1846年)に赤坂田町に転居。そして、嘉永3(1850)年には赤坂田町中通りで蘭学塾を開きます。その後、安政6(1859)年から明治元(1868)年まで現在の赤坂6丁目に住みます。維新後は静岡県に移り住みますが、明治5(1872)年に赤坂氷川町に転居。晩年はここで過ごしていたのだとか。

赤坂の「由来」とは?

赤坂の起源は「見附」から「四谷」へ上る「紀伊国坂」のこととされています。上の地図の左側「紀伊殿」の上の道にも、その名が記されています。そこに、紀州徳川家の屋敷があったことからそう呼ばれました。赤坂という坂自体は実はありません。赤坂という名前は、坂上に茜草(あかねぐさ)が生え、「赤根山(あかねやま)」と呼ばれたことから、赤根山に上る坂を赤坂と称するようになったそう。「染物屋が坂に赤い絹を干したから」という別の説もあります。赤坂は、明暦3(1657)年発行の地図に名前が初めて登場します。ですが、このときは千代田区側に記されています。諸説ありますが、このことから、赤坂はもともとは麹町へ上る坂の名だった可能性もあるそうです。

赤坂の3つの「魅力」

■1:緑の多い場所で日々癒やされる

東京の都心にいながらも、港区の中では壮大な緑が多いのが赤坂。それを象徴するのが赤坂御用地です。青山霊園や明治神宮外苑などにも大きな緑地があります。

そのほか、 明治時代後期に日本の金融界の重鎮となり、大正から昭和初期にかけて首相、蔵相を務めた政治家の高橋是清の邸宅跡が「高橋是清翁記念公園」に、 日清・日露戦争を戦った陸軍大将乃木希典の邸宅が「乃木公園」になっています。

■2:大型商業施設が複数あって買い物が楽しい

赤坂9丁目にある「東京ミッドタウン」、赤坂5丁目にある「赤坂サカス」、赤坂一丁目にある「アークヒルズ」、そして、溜池山王駅と直結しているのが「赤坂インターシティAIR」です。大規模商業施設がたくさんあり、ショッピングが楽しいエリアです。

■3:美食家にはたまらない名店がたくさんある

小道を少し入ったところに知る人ぞ知る日本料理店などがあるのは、赤坂ならでは。一流ホテルのダイニングもそろっています。昔からの味を守り続ける老舗名店から新進気鋭のレストランまで。赤坂だからこそ味わえる料理があります。

赤坂には、老舗和菓子店も集まっています。明治12(1879)年から青山通り沿いにある「とらや」赤坂店はとても有名。スティーブ・ジョブスが愛したという「赤坂青野」は明治32(1899)年から赤坂にあるのだそう。明治28年創業の「赤坂 相模屋」では、あんみつが有名です。一ツ木通り沿いには、明治25年創業の「土橋園」という赤坂銘菓と親しまれる茶葉店があります。歴史の深い赤坂を散歩しながら老舗店を覗いてみるのも楽しいかもしれません。

江戸時代に屋敷を構えていた紀伊徳川家など、由緒正しい歴史をもつ赤坂。現在では、多くの武家地がその品格を保ちつつも魅力的な複合施設となり、住人はもちろん、働く人々までをを魅了し続けています。このエリアに住めば、とても豊かな生活が待っていそう。古地図を持ってまた歩いてみたいと思います。

江戸城外堀跡ガイドマップ

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- PHOTO :

- AC,柳堀栄子

- WRITING :

- 柳堀栄子