「理(○○○○)」ってなんと読む?意外な言葉の語源です!

明日・4月27日は『哲学の日』です。紀元前399年のこの日、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが、自ら死刑を受け入れて毒の入った杯をあおり亡くなった、とされるエピソードにちなんでいます。ソクラテスの死は、「無知の知」を対話的問答によって相手に自覚させるなど、「哲学の実践によって人心を惑わせた」とされ、告発されたことによる死刑宣告でした。なんとも理不尽な話に思えますが、ソクラテス自身が「悪法もまた法である」と、これに従った…という逸話は大変有名ですね。

哲学は世界や人生の根本原理を追及する学問ですので、本日は「理」という字を深掘りする日本語クイズをお送りします。

【問題1】「理(○○○○)」ってなんと読む?

「理」の、1文字で日本語として成立する、かな4文字の読み方をお答えください。

ヒント:「物事の筋道。条理。道理」「わけ。理由」「当然であるさま」などの意味をもつ言葉です。

<使用例>

「人生や社会の理(○○○○)を改めて追及してみることも、また、哲学だと言えるでしょう」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

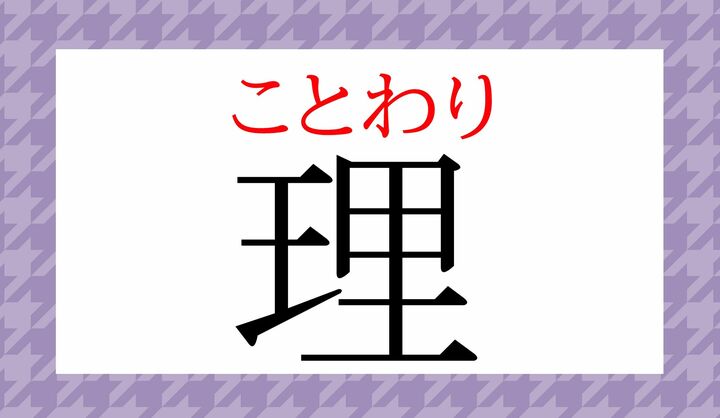

正解は… 理(ことわり) です。

正解できましたか?

哲学はものごとの原理、つまり「理(ことわり)」を追及する学問ですよね。「理(ことわり)」の語源は「事割り/言割(ことわ)り」で、もともとは「物事や言葉を割って中身を吟味する」という意味をもっていた言葉です。

さて、2問目にまいりましょう。

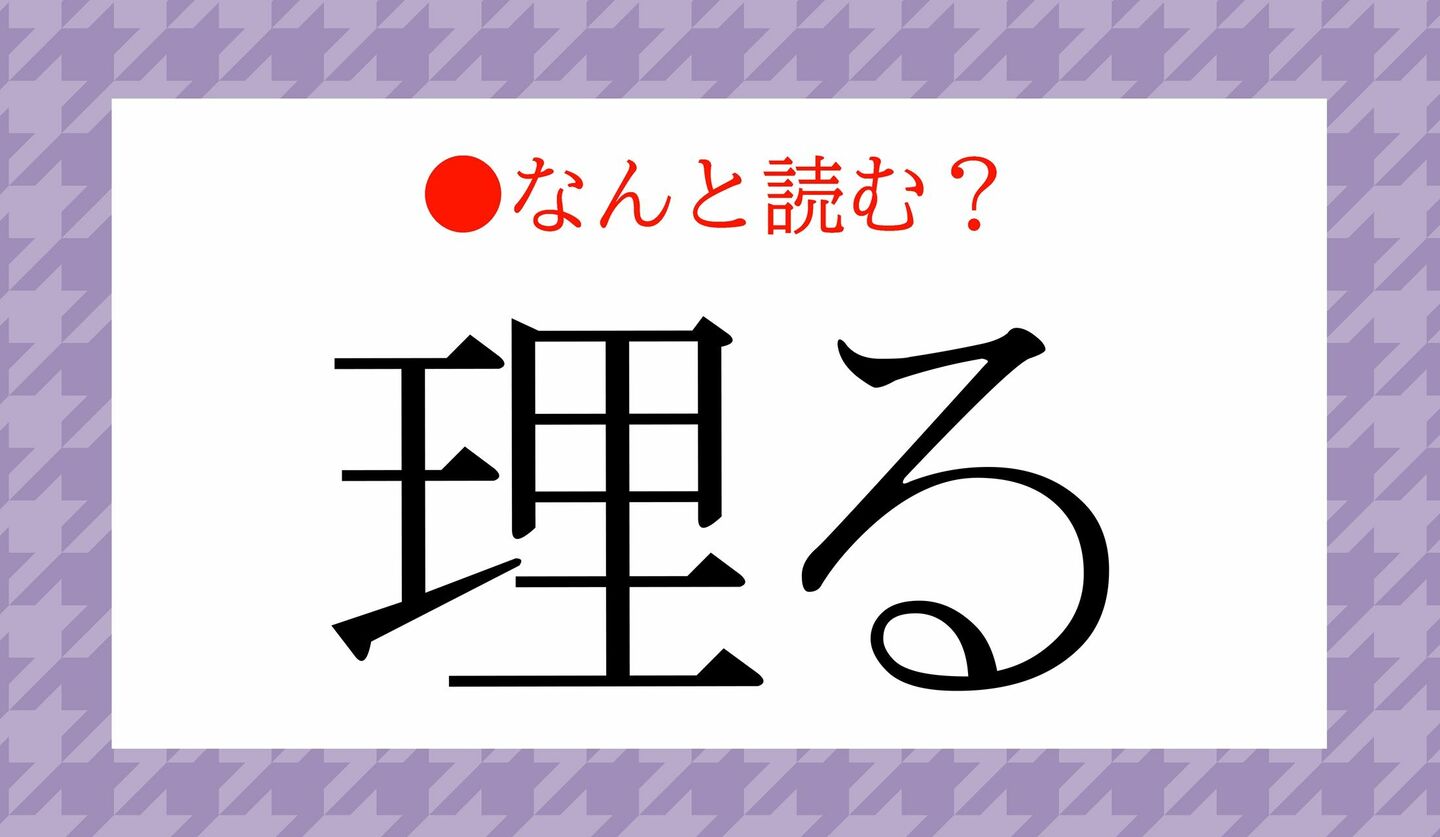

【問題2】「理る」ってなんと読む?

「理る」という日本語の正しい読み方をお答えください。

ヒント:「物事の筋道をはっきりさせる。是非を判断する」という意味です。

<使用例>

「いろいろな人の思惑がからみあっていて、一口に理るのは難しいお話のようですね」

…さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 理る(ことわ-る) です。

「理(ことわり)」の動詞形で「理(ことわ)る」です。ちなみに「断る」という言葉の語源は、この「理る」です。「断る」は、もとの「理る」の「物事の筋道をはっきりさせる」という意味から派生し、「物事についての意図を説明する」「事前に告げる」などの意味が生まれ、さらに「相手の申し出などに応じられないことを告げる」という意味でも、広く使われるようになったのです。

***

本日は、4月27日『哲学の日』にちなんで、「理」という字の入った日本語から、

・理(ことわり)

・理る(ことわ-る)

の読み方、言葉の背景についておさらいいたしました。

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- BY :

- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/岩波書店ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱