職場で、SNSで…誰かに対してふつふつと湧き上がる“イライラ”や“モヤモヤ”とした気持ちに、振り回されていませんか?

人は自分を周囲と比べることで、自己への理解を深める傾向をもっています。しかし、ときにはそれが嫉妬や不満に火をつけ、相手に対する“黒い感情”となって溢れ出してしまうことも…。

雑誌『Precious』9月号では、【ひとりでできる「愚痴供養」のススメ】と題し、心のザワつきをそっと手放す方法を特集。

心の“モヤモヤ”を誰かに吐き出せればラクにはなります。けれど、聞く側にとっては迷惑な重荷になるかもしれません。大人の愚痴はできれば自分で手放したいもの。

今回は専門家が指南する『大人の愚痴供養のための3つの処方せん』を「脳と心のプロ」に伺いました。

〈お話をうかがったのは…〉

心がチクリとした瞬間に思わず 溢れる愚痴あるある

【嫉妬】

「入社以来、目をかけて育ててきた 後輩にポジションを奪われた。 私よりも上司に大切にされているのが とても悔しい」

「嫉妬には怒りも含まれます。 怒りは強い感情なので、焦点を当てすぎないことが大切です。オススメなのは“感情の因数分解”。悔しさを感じるのは上司に対してなのか、後輩なのか、または自分自身に対してなのか。ひとつの事象を複数の観点からとらえる習慣をもってみましょう」(戸田さん)

【不満】

「職場の忘年会は毎回私が幹事で いつも損な役回り。 誰も代わってくれずに“なんで私ばっかり!?”と毎年モヤモヤ」

「不満という感情は、欲求や願望が満たされない憤りや悲しみから生じます。裏方を担っているのに評価してもらえない寂しさや、助けがないことへの憤慨の気持ち。“黒い感情”が湧いてきた今こそ、この状況を打破するタイミングかもしれません」(玉井先生)

【怒り】

「上司がまた勝手に私の企画を横取りした。 人の努力や気持ちをふみにじる無神経さ。 本当は全部許せない」

「怒りは人間にとって、ごく自然な当たり前の感情です。無理に打ち消そうとせずに、怒りとうまく付き合っていくことを心がけて。たとえどんなに腹立たしくとも、6秒も経てば理性が働きます。怒りに任せた行動をしないように、6秒間やり過ごしましょう」(戸田さん)

【妬み】

「ビジネスで成功している知人の インスタを見るといつもキラキラ。 私はストレスでボロボロ。 失敗すればいいのに…と思ってしまう」

「妬みは“自分はもっていない、だけど相手はもっている”という社会的比較から生まれる不満感や劣等感。自己評価と現実にギャップがあり、そのズレに反応する脳の内ない側そく前ぜん頭とう前ぜん野やから生じます。客観的な視点やバランス感覚を取り戻して」(細田先生)

【嫉み】

「同僚が高級住宅地に戸建てを購入。“すごいね”と讃えたものの、 その話題を聞かされるたび 内心嫌な気分に」

「嫉みは、他人の成功や幸せを否定したり敵視して反発する、破壊的な悪意を含みます。ネガティブな感情に飲み込まれるのは決していいことではありませんが、ときには“黒い感情”が出てきてもある程度は仕方ない、と受け流す姿勢も必要です」(細田先生)

【僻み】

「あの人にばかり目立つ仕事が集まって、 残業も厭わず頑張る私には 雑務が押し付けられるという不公平感」

「僻みは、自分をとりまく環境や境遇への不満が根底にある、被害者意識の強い感情です。ACCと呼ばれる、身体的な痛みや精神的な痛みなどに関わる脳の部位が関与しています。脳内では心の痛みは身体的な痛みとして処理されます。“心が痛い”という表現は事実なのです」(細田先生)

〈大人の愚痴供養のための3つの処方せん〉

危機やピンチを切り抜けるための“生存本能”から生み出される“黒い感情”は、私たちの理性を司る前頭葉の力で、ある程度コントロールすることが可能だといわれています。その手法のひとつは“書いて視点を変える”こと。オフィスや家庭で思わずカチン!ムカッ!ズキッ!ときたら、“黒い感情”をこじらせてブラックな愚痴が生まれてしまうその前に、まずは試してほしいことが3つあります。

[処方せん]1 :心をゆるめる

「人の感情は脳だけでなく、体の状態を感じとる身体感覚の影響も受けています。緊張状態にあると心の毒出しもうまくいきません。まずは肌触りのよいクッションや抱き枕など、自分にとって心地のよいものに触れてみましょう。マッサージでほぐされるのもよいでしょう。心がほっとくつろいで満たされる感覚を味わって」(玉井先生)

[処方せん]2 :書いて浄化する

●“愚痴”を書いて吐き出す

「嫉妬や怒りなどの感情を書いて再生産するのではなく、自分の中から出して距離をとりましょう。愚痴を紙に書き出し、その紙をビリッと破いて捨てるのです。〟破り捨てる〟行為が、心理的な開放感に導きます」(玉井先生)

●“感謝日記”で視点を変える

「怒りや妬みなどに感情を支配されている間は“黒い感情”から抜け出せません。逆に日常のなかの〟感謝できる出来事〟を探して一日ひとつ書いてみましょう。思考や感情を整理しながら書き出す行為は、前頭葉を活性させます。理性が働いてネガティブな出来事を別の角度からとらえ直せるようになり、精神的健康度も高まります」(細田先生)

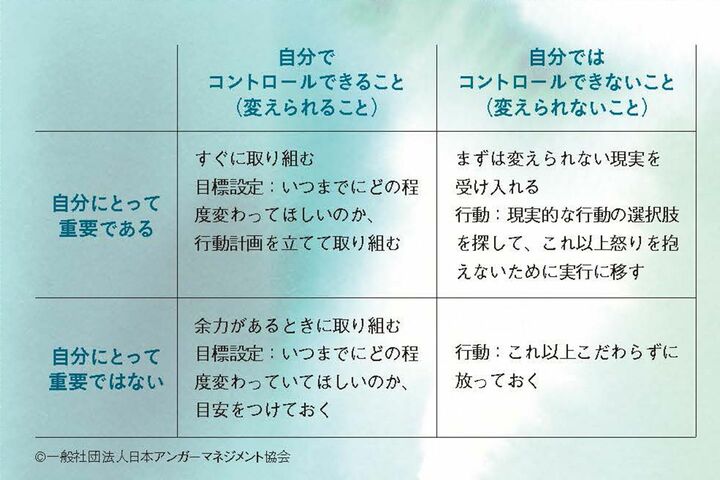

[処方せん]3 :行動を決める

「自分の力ではどうにもならないことに対して、必要以上に怒り続けたり、悩んでいませんか。行動に迷うときにはふたつの軸で怒りを感じた事柄を整理する表が役立ちます。

例えば〟会社が自分のことを評価してくれない〟という不満を感じているとき。まず、この件が自分でコントロールできることかどうかを考えます。次に、自分にとって重要かそうでないかを見極める。社内評価は変えられないけれど自分にとっては重要なら、表の右上にあてはまるので選択肢を探して実行しましょう。人生の貴重な時間をムダにしないためにも、解決志向で進みましょう」(戸田さん)

関連記事

- 【「脳と心のプロ」が教える】大人の女性を悩ませる“黒い感情”の正体とは…?なぜ、どうして溢れてくるのかを解明!

- コミュニケーションコンサルタントに聞く「先輩も後輩もラクになる伝え方」|効果的に叱りたい、うまくほめたい、もっと雑談をしたいなど

- 先輩世代・後輩世代に聞く「異世代コミュニケーション」術|世代間ギャップを乗り越え、互いに気持ちよく働くには?

- ILLUSTRATION :

- 三井ちかこ

- EDIT :

- 谷畑まゆみ、佐藤友貴絵(Precious)