職場で、SNSで…誰かに対してふつふつと湧き上がる“イライラ”や“モヤモヤ”とした気持ちに、振り回されていませんか?

人は自分を周囲と比べることで、自己への理解を深める傾向をもっています。しかし、ときにはそれが嫉妬や不満に火をつけ、相手に対する“黒い感情”となって溢れ出してしまうことも…。

雑誌『Precious』9月号では、【ひとりでできる「愚痴供養」のススメ】と題し、心のザワつきをそっと手放す方法を特集。

心の“モヤモヤ”を誰かに吐き出せればラクにはなります。けれど、聞く側にとっては迷惑な重荷になるかもしれません。大人の愚痴はできれば自分で手放したいもの。

今回は、「“黒い感情”を生まないために今私たちができること」あの手この手を「脳と心のプロ」に伺いました。

〈お話をうかがったのは…〉

“黒い感情”を生まないために今私たちができること、あの手この手

“黒い感情”の正体を明らかにして、愚痴供養の処方せんをおさえたとしても、私たちの心をざわつかせる瞬間はきっと再びやってきます。そんな未来に備えて、“黒い感情”の予防策も集めてみました。

■1:前頭葉の働きを低下させないライフスタイル

「“黒い感情”を生み出す扁桃体の活動を抑える前頭葉は、ストレスや疲労によってその働きが低下します。疲れたときに感情が暴走しやすいのはそのためです。脳の働きをよくして感情のコントロールを助けるために心がけたいのは、前頭葉の働きを低下させない生活習慣。十分な睡眠で脳をリセットし、日光を浴びて生体リズムを整え、軽い運動で自律神経を調整する。卵や納豆などで良質なたんぱく質を摂取してセロトニンの分泌も促して。クラシカルな基本のなかに本質があります」(細田先生)

■2:「べき」の境界線を知る

「怒りが生まれる背景は大きく分けてふたつあります。ひとつは心身の安全が脅かされたとき。自尊心が傷ついたり、権利を侵害されたり、駅の階段で押されて危険を感じたときなどに怒りが発動します。もうひとつは、自分のもつ“こうあるべき”が破られたとき。“べき”とは理想や願望、期待、譲れない価値観などを指します。

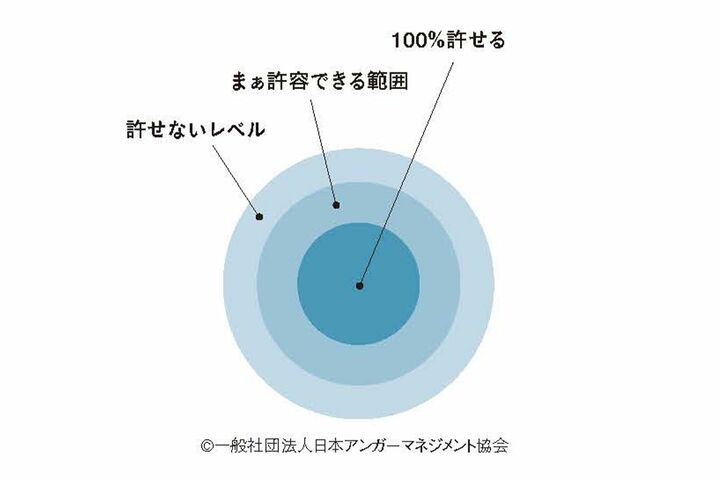

怒りのもとの“べき”をうまく扱い、怒る必要のあることとないことの境界線を明確にすることが重要です。左図の“べきの三重丸”を使うと整理しやすくなります。『まぁ許容できる範囲』を設けることで“黒い感情”も生まれにくくなります。また、許せないレベルのことは相手に『要望』として伝えましょう」(戸田さん)

「例えば“上司に自分の企画を横取りされた”怒りの場合、100%許せるのはもちろん『横取りされない』こと。『私に断りを入れてくれる』のは許容範囲。許せないのは『無断借用』、という具合に線引きをします。もしかしたら自分の許容範囲は狭いかもしれないと思ったら、少しでも広げられないか検討してみることも大切です」(戸田さん)

■3:愚痴るパターンを定点観察、「黒い感情ログ」のススメ

「人が嫉妬や怒りなどの“黒い感情”のさなかにあるときは、脳が扁桃体に支配されて理性がきかない状態といえます。扁桃体優位な状態をフラットに戻して前頭葉を働かせるには、“起きた出来事を事実ベースで整理して言語化する”作業が有効です。怒りに任せて書き殴るのではなく、状況を整理し、感情を情報として書き出すことで冷静な分析が可能になります。ログとして蓄積すれば自分のパターンを把握することも。頭痛もちの方が頭痛日記を役立てるように“黒い感情”に対する傾向と対策に活用できます」(細田先生)

■4:AIに頼ってみる

「“黒い感情”はひとりで手放したほうがオススメであることには理由があります。愚痴を人に話して共感が得られると、報酬系の脳内ホルモンが分泌されて幸福感が得られます。ただし悪口として盛り上がった場合、“黒い感情”が増幅する可能性があるからです。AIの力を借りるのはある意味健全といえます」(細田先生)

「近年、カウンセリング周辺にもAIが導入され、活用が増えています。批判的な言葉を回避し、へたなアドバイスをしないところもよいと思います」(玉井先生)

「Chat GPTにアンガーマネジメントについての学習をさせて、自分好みのGPTとして活用中です。けっこう寄り添った回答を返してくれます」(戸田さん)

〈取材班Tが試してみました愚痴浄化アプリの気になる効果〉

話題の愚痴解消AIのなかから、プレシャス世代にオススメのアプリを発見。その名も“愚痴フリー”。非公開のチャットルームに愚痴を書き込み、ある程度たまったら「浄化」アイコンを押すと爽やかな音やアニメーションと共に愚痴が流されて浄化気分に。匿名SNSやAI学習型のアプリもありますが、個人情報の取り扱いや育成時間を考えると、シンプルで直感的なものがよりベターかもしれません。

■5:隙間時間にできるご機嫌メニューをつくっておく

「隙間時間で自分をご機嫌にしてくれるメニューをつくっておきましょう。3分、30分、1時間と、時間ごとに設定して書き出しておくのです。好きな香りや楽しい動画でリセットもよし、専門店で美味しいコーヒーを飲むもよし、見晴らしのよい場所で深呼吸するのもいいですね。あらかじめつくっておくことで、ストレスがたまってきたときに食欲や衝動買いに走るのを回避できます」(戸田さん)

■6:何かあったら「まぁ、いいか」とつぶやいてみる

「例えば、アンガーマネジメントは心のトレーニングなので、短期間でいつも完璧にうまくいくとは限りません。くじけそうになったら気持ちをリセットできるように、未来志向の言葉をつぶやくことをすすめています」(戸田さん)

「以前、患者さんに治療のゴールをたずねたところ、〟まぁ、いいか〟ができるようになること、という答えが返ってきました。人生、思いどおりにならないときもあります。現実を柔らかく受け止める言葉はお守りです」(玉井先生)

古今東西150の愚痴から見えてくるもの夏目漱石やミケランジェロ、菊池寛…etc. 実はあの偉人も愚痴ってた!

歴史に名を残したあの著名人も、人生の苦境で愚痴や不満をこぼしていた…。古今東西のべ150人の愚痴を集めて解説した『人間愚痴大全』の著者・福田さん。

「愚痴はただの弱音ではありません。偉人英雄の愚痴を丁寧に調べてみると、教科書ではわからない横顔や本音が浮かび上がってくるのです。例えば、周囲と比べて“まだ何者でもない”と自分を卑下した若き日の夏目漱石。仕事内容や環境について“時間をムダにしています”と肉親に手紙を書いたのは、システィーナ礼拝堂で天井画を描いていたミケランジェロでした。本業は彫刻家である自負ゆえの憤りだったのかもしれません。菊池寛の場合は“1日の大半の時間が執筆に吸い取られるのに、新聞小説ほど人から文句をつけられるものはない。しみじみ嫌になる”と愚痴ったそうです。かと思えば、あの豊臣秀吉は50代にして正室ねねに陣中から“最近手紙をくれない”と愚痴の文を綴ったのだとか。いかにも秀吉らしいですね。

どの愚痴からも、理想と現実の狭間でもがく人間臭い表情が浮かんできます。自分を奮い立たせる原動力にもなったかもしれない彼らの愚痴には、明日を生きるためのエネルギーが宿っていたような気もしてきます。愚痴を通して、歴史に名を刻んだ人たちの“ちょっぴり情けない横顔”を覗いてみたら、愚痴が愛しく思えてくるかもしれません」(福田さん)

関連記事

- 【専門家が指南する】大人の愚痴供養のための3つの処方せん|愚痴が生まれてしまうその前に試してほしいこと

- 【「脳と心のプロ」が教える】大人の女性を悩ませる“黒い感情”の正体とは…?なぜ、どうして溢れてくるのかを解明!

- コミュニケーションコンサルタントに聞く「先輩も後輩もラクになる伝え方」|効果的に叱りたい、うまくほめたい、もっと雑談をしたいなど

- ILLUSTRATION :

- 三井ちかこ

- EDIT :

- 谷畑まゆみ、佐藤友貴絵(Precious)