多くのビジネスパーソンが在宅でのリモートワークを経験した、コロナ禍。都会で仕事をして暮らしていた人たちにとっては、働き方や生き方を考え直す機会にもなったのではないでしょうか。

20代のときから「どうやったら人は面白く働けるか?」を追求してきた柳澤大輔さん。好きだった街・鎌倉にカヤックを移転し、満員電車に乗らずに通勤できるように職場近くに住む「職住近接」を実践してきました。

働く場所や住む場所にとらわれず、個人が自由に選べる時代が来る――20年以上前から柳澤さんが抱いていた思いを集約した新刊『リビング・シフト』が発売されたのは、奇しくも、新型コロナウイルスの影響が広がり始めた3月。その提案や実践例は、アフターコロナの社会につながると注目されています。

これからの時代に向けて、幸せに働いて生きるための心得やものの見方をうかがいました。

カヤック公式サイト

人に触発されてこそ、新しいものを生み出せる

今って、「リモート最高!」とか「もう出勤したくない」という流れがありますよね。これは単にリモートワークだからいいというわけではなくて、働く人たちが「満員電車での通勤」、「職場の人間関係」、「窮屈な時間ルール」の非人道的な側面に気づいたということだと思います。

僕たちの場合はもともと「職住近接」を掲げていて、鎌倉本社への通勤と言っても、徒歩か自転車、ローカル電車の江ノ電がほとんど。「だれと働くか」を重視して価値観の近い職種に絞って採用しているし、タイムカードは使いません。「旅する支社」を経験し、移動することでクリエイティビティを発揮できるという実感もあります。ただ、初めて数か月フルリモートにしてみたところ、やっぱりみんなが何をやってるかわからないという課題が見えてきました。

タスクはこなせるからプロジェクトは完結する。でも、ビジョンに向かって何か新しいものが生まれる感覚がない。全員がやりたいことを主体的に生み出すときには、目の前で何か面白いことをやっている人がいて触発されるということが大いにあります。フルリモートでも事業は成り立つけど、今のカヤックはつくれないし、採用基準も評価基準も変えないといけないとわかりましたね。

経営者としては、フルリモートの組織をイメージするきっかけをもらいました。もしゼロから会社をつくるとしたら、完全プロジェクト制にして、チームビルディングのための合宿を月1で行います。そこで日常に抜け落ちているチームワークを補って、あとは数字でしっかり管理する。指標が明確で仲間もできるから、働いている人は幸せなんじゃないかと。

ただ、会社として「これを目指すぞ」というときにまとまらない難しさはありますね。「時価総額いくらを目指す」と言っても、うちのような企業文化ではピンとこないだろうし、かといって「世の中をよくする社会貢献」と言っても、一緒にいるからこそ生まれる同調圧力で盛り上がるという作用が希薄になる。人の価値観が多様化する中で、プロジェクトベースの組織がフルリモートで成長し続けるには、工夫が必要だと思います。

生産性を目的にしない

もともと、生産性を上げるということをあまり考えたことがないんです。それよりも、「どうやったら働く人が気持ちいいか」を軸にしていて。となれば、売上利益を上げた方がいいなということも含んでいるし、労働時間が短いほうがいいことも明らかです。でも、それ自体が目的ではなく、あくまで目的は「幸せ」。生産性が高くても、やりたくないことをやるのは違うと思っています。

そうそう、 労働時間が長くて生産性が低いともとれるけれども、趣味だったら夢中になれるくらい楽しいということになりますよね。「幸せ」が達成目標なら、常にアイデアを出しているのが幸せという人にとっては、何時間も仕事している状態が「生産性が高い」ということ。何に対する生産性なのか、その指標によって成果は変わってしまう。

世の中には指標化されてないものがいくらでもあると思って生きてきました。たとえば、不動産の路線価というのは国が定めた価値。でも数字に表せない土地の魅力ってある。さまざまな要素があって、最終的に価格に価値が集約されている…という理屈もわかるんだけれど、その土地の持つパワーが変な開発をすることで下がってしまうこともあります。数字では見えない、計りきれない価値がたくさんあると思います。

偉い人はいないけど、すごい人はいる

それが、カヤックの場合は、身体全体で直感的にとらえるということ。暗黙知というか、以心伝心的なものになりがちですね。

そうなんです。一緒にいることで一体化していくというか。人間には「なんとなくいいよね」という感覚って、ありますよね。鎌倉がなぜいいのかを言語化すると、海と山があって神社仏閣があって…となる。でもそうじゃない、「なんかいいよね」という世界観で伝わることを軸にモチベートしています。

そのためには、あえて曖昧な言語を使う。Googleはかつて、「Don’t be evil(邪悪にならない)」という行動規範を掲げていました。会社をやっていく上では、全く悪いことをしないというのは無理がある。何が正しいのか悪いのか、立場を変えて見ると変わりますから。でも「邪悪なことはするな」と言うと、なんとなくみんなまとまる。曖昧な言葉に対する感覚値の共有と、身体的な共感でモチベートするということを、かろうじてやってきました。

あるのは、面白法人として面白がって働こう、世の中を面白くしよう、というゆるっとした規範。その中で各自が何をやるかについては、ルールはありません。

各自勝手なことばかりやっていて、僕自身、挨拶されなくても気にしないですしね。もうひとつ大事にしているのが、「偉い人はいないけど、すごい人はいる」ということ。社長や経営陣の肩書きがあっても、同じプロジェクトで関わらないとすごさはわからないし、偉いとも思ってないんじゃないでしょうか。すごさがわかれば、挨拶してくれるかもしれない(笑)。

やっぱり、現場にいなきゃダメなんですよ。今でもブレストに参加したり、顧客対応をしたり、年に何回かは企画書も書きます。社長日記を書くのもひとつの現場仕事かな。プレーヤーとして何かやり続けているとか、リーダーになっても変わり続ける姿勢とか、それ以外では人を動かせないと思っています。

情報は自分で取りにいくより、潮目を見る

意識的に情報収集はしてないんです。自分から定期的にニュースを見ることはないし、フォローしてウォッチしている人もいない。ただ、遮断しているわけではなく、自然に入ってくる情報でトレンドを見ているというか。

そうですね。だから、「潮目がどこで変わるか」を見たい。僕はマーケターでもあるのですが、世の中の情報を調べてマーケティングしている感覚ではないんですね。自分の耳や目に入ってくるレベルになって初めて、キャズムを超えた(マジョリティに普及し始めた)と認識しています。アーリーアダプターが関心を寄せるマニアックなものを見つけるのではなく、普通の感覚で入ってくるものこそ一般的に知られているレベルだろう、と。

僕は新しいことは何も知らないと思いますよ(笑)。30代になるまでは漫画ばかり読んで、まったく本を読んでなかったんです。日経ビジネスオンラインで10年近く連載していたので、当時は月に30冊ぐらい読んでいましたが、今は10冊ぐらいでしょうか。ビジネス書も小説もある程度は型があるので、パターンがよめてしまう。映画は全般見てきたのですが、最近の配信サービスで見るなら、ドキュメンタリーとか史実に基づいたものが好きですね。

「住みたい場所」に住む時代が来た

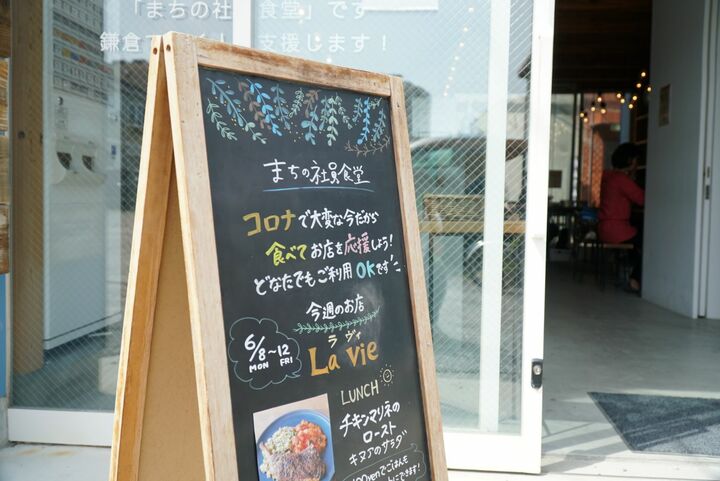

東京は多様な魅力をもつ大都市ですが、どこでも働ける環境が整ってくると、優位性は薄れていきますよね。自分が住みたい場所に住む時代が来た、と感じています。住みたいと思える条件のひとつとして、食文化の充実があると思っています。昨年話題になったランキングでは、最も快いと感じることを聞かれて、日本人だけ「美味しいものを食べる」が1位だった。これは日本特有なのかもしれません。

食で幸せを感じるって、美味しいお店があるというだけでなく、豊かな食材が手に入るという点もある。鎌倉は地元の野菜をつかってBBQをしたり、家に招くホームパーティ文化があって、こだわりの食材も手に入る。自粛中も地元向けのお店は、ガイドラインを守りながらいろいろと工夫して営業されていて、ローカルの強さを感じましたね。地産地消ができるか、ここから出なくても楽しめるかどうか、街の強さがわかる期間でもあったと思います。

家庭的には新たな関係性ができました。大学生の子供がふたりいるのですが、一緒に話す機会もできましたし、コロナ禍がなければこの年代とずっと一緒にいるということもなかったなと。あとは料理を以前よりつくるようになりましたね。

それもまた進化だと思います。今までなかったことを経験できたな、と。

ものの見方が自由になれば、どんなことが起きても楽しめる

まだ幸せのためにできることはある。確実に未来は良くなっていくと思っています。今回のコロナ禍で子供たちに聞かれたんですよ。「パパが40年以上生きてきた中で、昔のほうが良かったと思えることって何がある?」と。考えたら、ひとつもないんですよね。人間がつくった仕組みやルールに関しては、相対的に見れば人道的になってきていて、おかしな方向には行っていない。反動でひずみも出てくるけど、3歩進んで2歩下がって前進している。

企業の例をあげるなら、Netflix は一定期間サービスを利用していない会員に継続を確認して、意思表示がなければお金を取らないことを発表しましたが、「騙されるほうが悪い」というようなことは倫理的になくなってきています。SDGsの取り組みも進んでいる。ただし、その速度が地球環境の傷みに対して間に合うのかどうかはわからないのですが。これまでGDPの増大だけを追ってきた影響が出ているのは確かなので。

人は行き詰まっているとき、「もう打つ手がない」と思っているもの。でも、ブレストをするとものの見方が自由になるので、どんなことが起きても楽しめるようになっていきます。チームでやれば、みんなと仲良くなって幸せになれる。さらに今後、仕事がプロジェクト単位になっていくと、自分ひとりのトレーニングが重要になります。

個人的な対策としては、眼球運動も取り入れています。「EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)」というトラウマ治療の研究にも活用されているとか。なんだか調子が悪いとか、ちょっとネガティブなときに眼を動かしてから物事を考えると、フラットになりますね。脳が元気になる体感値があります。

継続と変化、でしょうか。何かをしつこくずっと続けていくことで自信になる。でも、変化していないとつまらなくて、意外性はあったほうがいい。その両方を味わい尽くして生きられたらいいですね。

『リビング・シフト』(KADOKAWA)

- TEXT :

- 佐藤久美子さん エディター・ライター

- PHOTO :

- 佐藤岳彦