【目次】

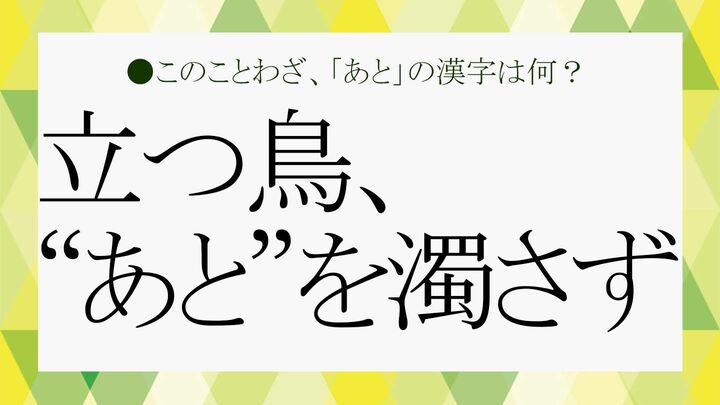

【「立つ鳥あとを濁さず」の「あと」の漢字は?】

「あとを濁さず」に当てはめるのは、「跡」が正解です! 「跡」を「後」、「濁さず」を「汚さず」と書くなど、「立つ鳥あとを濁さず」は「誤表記」が多発するフレーズ。要注意です!ただし、「立つ」は「発つ」と書いても正しい表記ですよ。

【「立つ鳥、跡を濁さず」の「意味」】

■「意味」

「立つ鳥」とは「飛び立つ鳥」のこと。「跡」は「以前に何かが行われたしるし。痕跡」。そして「濁る」には「汚い」「混乱する」という意味があります。

つまり、「立つ鳥、跡を濁さず」を直訳すると、「飛び立つ鳥は汚い痕跡は残さない」。ここから、「立ち去る者は、後始末をきちんとすべきである」「退き際(ひきぎわ)は潔くあるべきである」という戒めを込めたことわざとなりました。どんなときも「退き際は潔く」ありたいですね!

■「由来」

「立つ鳥、跡を濁さず」に明確な語源はありませんが、「立つ鳥」は水鳥に由来するといわれています。水鳥には、池や湖に飛来し一定の期間を過ごしたあと、次の場所へ飛び去っていく習性があります。水鳥が水から飛び立った後にはエサなどが散乱することもなく、きれいな状態の水辺が残っていることから、このことわざが生まれたとされています。

【ビジネスでの「使い方」がわかる「例文」】

「立つ鳥、跡を濁さず」とは、引き際の戒めを説いた言葉です。では実際に、このフレーズが当てはまるような「退き際」には、どんな場面があるでしょうか? ビジネスシーンであれば、転勤や退職などの節目。プライベートなら、恋愛、友人、婚姻関係を解消する際に使われます。

■1:「来月末で地方への転勤辞令が決まった。突然の事例に驚きもあるが、立つ鳥跡を濁さずの精神でさっぱり潔く出発しよう」

■2:「Aさんが退社すると聞いたときは、あまりに突然で驚いたが、結果的には引き継ぎも挨拶も完璧で、まさに立つ鳥、跡を濁さずだったね」

■3:「現役引退の時期は自分で見極め、立つ鳥、跡を濁さずの精神を貫きたいものだ」

■4:「サッカーのW杯では、試合後に会場をきれいに片付ける日本人サポーターの行為が賞賛された。まさに立つ鳥、跡を濁さずを実践しているようだ」

■5:「離婚届けに判を押した翌日には、彼女の荷物は部屋からすべてなくなっていた。まさに立つ鳥、跡を濁さずだが、実にあっけないものだ」

■6:「日本には、『立つ鳥跡を濁さず』という言葉がある。この意識が広く行きわたっているから、ホテルや行楽先を汚さずに帰ることが常識になっているのだろう」

1〜3はビジネスシーンで、会社など組織を離れる人が社内外に対しきちんと筋を通し、完璧な引継ぎで、あとに残る社員に迷惑をかけずに立ち去る様子を「立つ鳥跡を濁さず」でたとえています。この言葉は、4以降のように、婚姻関係や交友関係を潔く清算する行為にも使われますよ。

【「類語」「言い換え」表現】

■四字熟語にするなら…

・「原状回復」

・「有終の美」

「原状回復」は「ある事情によってもたらされた現在の状態を、本来の状態に戻すこと」。「原状復帰」とも。賃貸物件の契約などで用いられます。「有終の美」は「物事をやり遠し、最後を立派に仕上げること。結果が立派であること」。「原状回復」には「潔い」といったポジティブなニュアンスはありませんが、「有終の美」は結果を讃える言葉です。

■飛ぶ鳥、跡を濁さず

「飛ぶ鳥」は「立つ鳥」の「誤用」との説もありますが、『デジタル大辞泉』や『広辞苑』では「立つ鳥跡を濁さず」の説明として、「飛ぶ鳥跡を濁さず」を挙げています。

【「反対語」は?】

「立つ鳥、跡を濁さず」がもつ「潔い退き際」という意味に対する「反対語」をご紹介します。

■うしろ脚で砂をかける

「恩義のある人を裏切るばかりか、去り際にさらに迷惑をかけること」のたとえです。

■あとは野となれ山となれ

「あとは野となれ山となれ」は、「目先のことさえなんとか済めば、そのあとはどうなってもかまわない」という意味のことわざです。

■旅の恥は掻き捨て

旅先では知っている人もいないから、どんなに恥ずかしいことをしてもその場限りのものであると考えてしまいがちだ、という意味の「旅の恥は掻き捨て」。精神の貧しさを象徴するような言葉ですね。

【「英語」で言うと?】

似たような意味のことわざは英語にもあります。

・ It is an ill bird that fouls its own nest.(自らの巣を汚すのは悪い鳥)

・Cast no dirt into the well that gives you water.

(あなたに水を与えてくれる井戸に、ゴミを捨ててはいけない)

***

「立つ鳥、跡を濁さず」は「退き際は潔くあるべきだ」という戒めを含んだことわざです。そのため、転職や退職、あるいは恋愛・婚姻関係の解消など、あるステージからの「退き際」で使われることが多いですね。なんとなく物寂しいニュアンスもありますが、「退き際」とは、裏を返せば「新たなステージへのスタートのとき」。潔い印象を周囲に残したいものです!

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館)/『広辞苑』 (岩波書店)/『プログレッシブ和英中辞典』(小学館) :